|

1-5 |

||||

|

\x81\xA1\x8C\x9A\x95\xA8\x82Ɣ\xED\x8AQ\x82̊W\x82́H |

|

|||

|

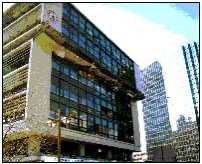

\x89ߋ\x8E\x82̒n\x90k\x82\xF0\x8C\xA9\x82\xE9\x82ƁA\x96h\x8DЋ\x92\x93_\x82ƂȂ\xE9\x82ׂ\xAB\x8E{\x90݂\xAA\x91傫\x82Ȕ\xED\x8AQ\x82\xF0\x8EA\x8F\x89\x93\xAE\x91Ή\x9E\x82\xE2\x8DЊQ\x89\x9E\x8B}\x8A\x88\x93\xAE\x82Ɏx\x8F\xE1\x82\xF0\x82\xAB\x82\xBD\x82\xB5\x82\xBD\x8E\x96\x97Ⴊ\x90\x94\x91\xBD\x82\xAD\x8C\xA9\x82\xE7\x82\xEA\x82܂\xB7\x81B\x93\xC1\x82Ɍ\x9A\x95\xA8\x82̌`\x8F\xF3\x82\xE2\x8D\\x91\xA2\x8E\xED\x95ʂɂ\xE6\x82\xC1\x82ē\xC1\x92\xA5\x93I\x82Ȕ\xED\x8AQ\x82\xAA\x94\xAD\x90\xB6\x82\xB5\x82Ă\xA2\x82܂\xB7\x81B |

||||

|

\x81\x9C\x8D\\x91\xA2\x95\x94\x8Dނ̔\xED\x8AQ\x82́H |

||||

|

\x93\xC1\x92\xA5 \x82P\x81F\x8C\x9A\x90ݔN\x91\xE3\x82̌Â\xA2\x8C\x9A\x95\xA8\x82\xE2\x98V\x8B\x80\x89\xBB\x82\xAA\x90i\x82\x9A\x95\xA8\x82̔\xED\x8AQ |

|||

|

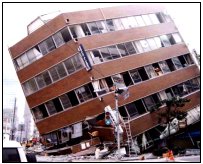

\x95\xBA\x8CɌ\xA7\x93암\x92n\x90k\x81i\x8D\xE3\x90_\x81E\x92W\x98H\x91\xE5\x90k\x8DЁj\x82ł́A1980\x94N\x81i\x8F\xBA\x98a55\x94N\x81j\x88ȑO\x82̋\x8C\x8C\x9A\x92z\x8A\x96@\x82Ō\x9A\x82Ă\xE7\x82ꂽ\x8C\x9A\x95\xA8\x82ɑ傫\x82Ȕ\xED\x8AQ\x82\xAA\x8FW\x92\x86\x82\xB5\x82܂\xB5\x82\xBD\x81B |

|||

|

|

|||

|

\x93\xC1\x92\xA5 \x82Q\x81F\x83s\x83\x8D\x83e\x83B\x8C`\x8E\xAE\x8C\x9A\x95\xA8\x82\xCC1\x8AK\x92\x8C\x82̔\xED\x8AQ |

|||

|

\x8F\xC1\x96h\x8F\x90\x93\x99\x82ł\xCD\x81A\x82P\x8AK\x95\x94\x95\xAA\x82\xAA\x8F\xC1\x96h\x8EԂȂǂ̒\x93\x8EԃX\x83y\x81[\x83X\x82Ƃ\xB5\x82ė\x98\x97p\x82\xB3\x82\xEA\x82Ă\xA2\x82邽\x82߁A\x95ǂ\xAA\x8F\xAD\x82Ȃ\xAD\x92\x8C\x82\xBE\x82\xAF\x82\xCC\x83s\x83\x8D\x83e\x83B\x8C`\x8E\xAE\x82ƂȂ\xE8\x81A\x82P\x8AK\x82ɔ\xED\x8AQ\x82\xAA\x8FW\x92\x86\x82\xB5\x82܂\xB5\x82\xBD\x81B |

|||

|

|

|

|

|

|

\x8B\xA4\x93\xAF\x8FZ\x91\xEE\x82P\x8AK\x8B\xF7\x92\x8C\x82̔j\x89\xF3 |

\x8E\x96\x96\xB1\x8F\x8A\x83r\x83\x8B\x82P\x81C\x82Q\x8AK\x82̕\xF6\x89\xF3 |

\x93X\x95܂P\x8AK\x92\x8C\x82̈\xB3\x89\xF3 |

|

|

|

|||

|

\x93\xC1\x92\xA5 \x82R\x81F\x92\x86\x8D\x82\x91w\x8C\x9A\x95\xA8\x82̒\x86\x8AԊK\x82̔\xED\x8AQ |

|||

|

\x95a\x89@\x93\x99\x82ł\xCD\x81A\x8D\\x91\xA2\x8E\xED\x95ʂ̕ω\xBB\x82\xE2\x81A\x95a\x93\x8F\x82\xF0\x82\xA2\x82\xAD\x82\xE0\x82Ȃ\xA2\x82\xBE\x95\xA1\x8EG\x82ȕ\xBD\x96ʌ`\x8F\xF3\x82̌\x9A\x95\xA8\x82\xAA\x91\xBD\x82\xAD\x8C\xA9\x82\xE7\x82\xEA\x82܂\xB7\x81B\x92\x86\x8D\x82\x91w\x82̌\x9A\x95\xA8\x82ł́A\x8C\x9A\x95\xA8\x82̌`\x8F\xF3\x82\xE2\x81A\x8D\\x91\xA2\x8E\xED\x95ʂ\xAA\x95ς\xED\x82钆\x8AԊK\x82\xE2\x81A\x83G\x83L\x83X\x83p\x83\x93\x83V\x83\x87\x83\x93\x95\x94\x82ł̔\xED\x8AQ\x82\xAA\x96ڗ\xA7\x82\xBF\x82܂\xB5\x82\xBD\x81B |

|||

|

|

|

|

|

|

\x8BƖ\xB1\x83r\x83\x8B\x92\x86\x8AԊK\x82̕\xF6\x89\xF3 |

\x8Es\x96\xF0\x8F\x8A\x92\x86\x8AԊK\x82̕\xF6\x89\xF3 |

\x93n\x82\xE8\x98L\x89\xBA\x82̗\x8E\x89\xF3 |

|

|

\x93\xC1\x92\xA5 \x82S\x81F\x93S\x8D\x9C\x91\xA2\x8C\x9A\x95\xA8\x82̑傫\x82ȕό`\x82ƁA\x92\x8C\x82Ɨ\xC0\x82̗n\x90ڕ\x94\x82⒌\x8Br\x82ł̔\xED\x8AQ |

|||

|

\x91̈\xE7\x8Aق\xE2\x8FW\x89\x82Ȃ\xC7\x82ł́A\x91傫\x82Ȏ\xBA\x93\xE0\x8B\xF3\x8AԂ\xF0\x8Am\x95ۂ\xB7\x82邽\x82߂ɓS\x8D\x9C\x82̒\x8C\x82\xE2\x97\xC0\x82\xF0\x8Eg\x82\xA4\x8Fꍇ\x82\xAA\x90\x94\x91\xBD\x82\xAD\x8C\xA9\x82\xE7\x82\xEA\x82܂\xB7\x81B\x93S\x8D\x9C\x91\xA2\x8C\x9A\x95\xA8\x82ł́A\x92\x8C\x82Ɨ\xC0\x82̐ڍ\x87\x95\x94\x82ł̔j\x92f\x82\xE2\x81A\x89ߑ\xE5\x82ȕό`\x82ɂ\xE6\x82\xE9\x8Ed\x8F\xE3\x8DނȂǂ̔\x8D\x97\xA3\x82\xAA\x8C\xA9\x82\xE7\x82\xEA\x82܂\xB5\x82\xBD\x81B |

|||

|

|

|

|

|

|

\x93S\x8D\x9C\x91\xA2\x8C\x9A\x95\xA8\x82̉ߑ\xE5\x82ȕό` |

\x93S\x8D\x9C\x91\xA2\x92\x8C\x81E\x97\xC0\x90ڍ\x87\x95\x94\x82̔j\x92f |

\x93S\x8D\x9C\x91\xA2\x92\x8C\x8Br\x82̔j\x89\xF3 |

|

|

|

|||

|

\x93\xC1\x92\xA5 \x82T\x81F\x92n\x94Տ\xF0\x8C\x8F\x82̈\xAB\x82\xA2\x95~\x92n\x82ł̔\xED\x8AQ |

|||

|

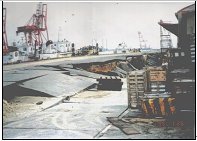

\x96\x84\x82ߗ\xA7\x82Ă\xE7\x82ꂽ\x93\xEE\x8E\xE3\x82Ȓn\x94Ղ\xE2\x81A\x8B}\x82ȌX\x8EΒn\x82Ɍ\x9A\x82Ă\xE7\x82ꂽ\x8C\x9A\x95\xA8\x82ł́A\x92n\x94Ղ̉t\x8Fɂ\xE6\x82茚\x95\xA8\x82\xAA\x8CX\x82\xA2\x82\xBD\x82\xE8\x81A\x8EΖʂ̕\xF6\x89\xF3\x82ɂ\xE6\x82\xE9\x94\xED\x8AQ\x82\xAA\x8C\xA9\x82\xE7\x82\xEA\x82܂\xB5\x82\xBD\x81B |

|||

|

|

|

|

|

|

\x93\xEE\x8E\xE3\x92n\x94Ղɂ\xA8\x82\xAF\x82\xE9 \x8DY\x93\xAA\x95\x94\x82̔j\x89\xF3 |

\x82P\x8AK\x93y\x8Aԏ\xB0\x82̒\xBE\x89\xBA |

\x89t\x8Fɂ\xE6\x82\xE9\x8C\xEC\x8A݂̔j\x89\xF3 |

|

|

\x81\x9C\x8Ed\x8F\xE3\x8Dނ\xE2\x94\xF5\x95i\x82̔\xED\x8AQ\x82́H |

|||

|

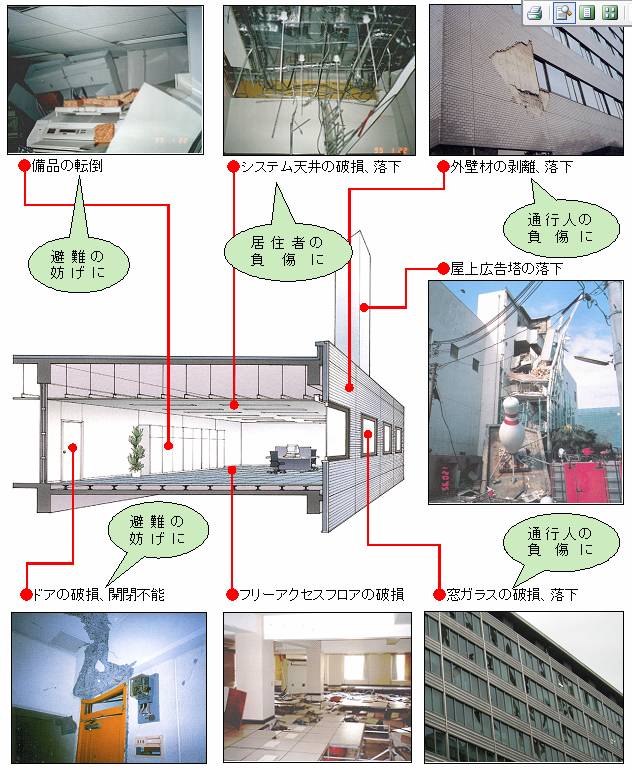

\x8C\x9A\x95\xA8\x82ɂ͊e\x8E\xED\x82̎\xFB\x94[\x94\xF5\x95i\x82\xA9\x82\xE7\x83K\x83\x89\x83X\x81A\x83^\x83C\x83\x8B\x82Ȃǎ\xED\x81X\x82̓\xE0\x81E\x8AO\x91\x95\x8Dނ\xAA\x8Eg\x82\xED\x82\xEA\x82Ă\xA2\x82܂\xB7\x81B\x8D\\x91\xA2\x95\x94\x8Dނ̑\xB9\x8F\x9D\x82\xBE\x82\xAF\x82łȂ\xAD\x81A\x82\xB1\x82\xEA\x82\xE7\x82̔j\x91\xB9\x81A\x97\x8E\x89\xBA\x82́A\x94\xF0\x93\xEF\x82̏\xE1\x8AQ\x82ƂȂ邾\x82\xAF\x82łȂ\xAD\x81A\x95\x9C\x8B\x8C\x8D\xEC\x8BƂ̑傫\x82ȖW\x82\xB0\x82ɂȂ\xE8\x82܂\xB7\x81B |

|||

|

|

|||

|

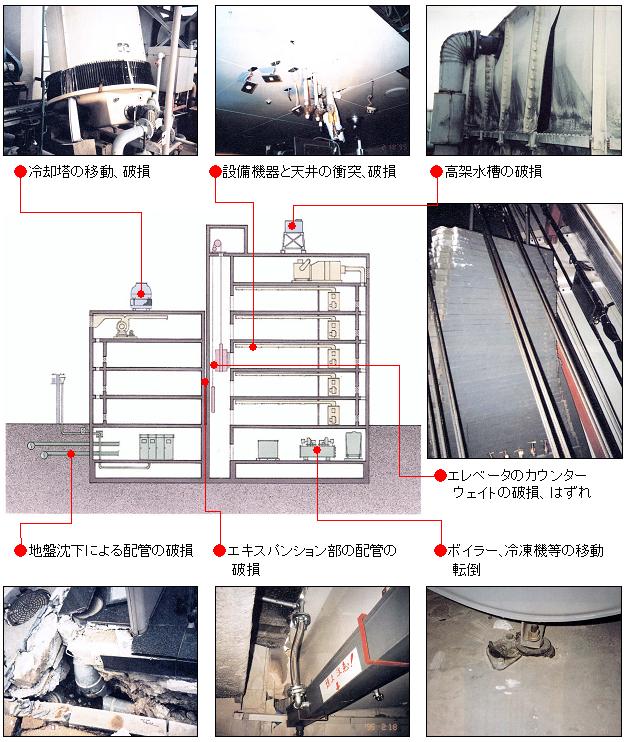

\x81\x9C\x90ݔ\xF5\x8B@\x8A\xED\x82ɂ͂ǂ\xF1\x82Ȕ\xED\x8AQ\x82\xAA\x81H |

|||

|

\x91\xE5\x92n\x90k\x8E\x9E\x82ɂ́A\x92\x8C\x82\xE2\x97\xC0\x82Ȃǂ̍\\x91\xA2\x95\x94\x8Dނ\xAA\x88\xC0\x91S\x82ł\xA0\x82\xC1\x82Ă\xE0\x81A\x90ݔ\xF5\x8B@\x8A킪\x94\xED\x8AQ\x82\xF0\x8E\xE9\x82ƁA\x8C\x9A\x95\xA8\x82Ƃ\xB5\x82Ă̋@\x94\\x82ɑ傫\x82Ȏx\x8F\xE1\x82\xF0\x82\xAB\x82\xBD\x82\xB5\x82܂\xB7\x81B\x93\xC1\x82ɁA\x88\xF9\x97\xBF\x90\x85\x82\xE2\x83g\x83C\x83\x8C\x82̔r\x90\x85\x82̊m\x95ۂ\xAA\x91\xE5\x90ł\xB7\x81B |

|||

|

|

|||