|

4-1 |

||||

|

■和歌山市の場合 |

|

|||

|

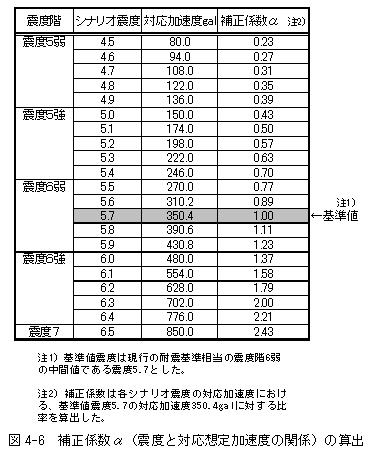

耐震予算化優先順位の検討方策 和歌山市における具体事例 海老剛行、天野玲子、林省吾、目黒公郎、植松浩二 1.背景及び目的 近年我が国では多くの巨大地震発生が危惧されている。国・自治体・民間企業など多くの関係者はその被害低減に向け様々な方策を計画・実施している。地震災害の軽減・減災に有効なものは被災後の対策よりも、いかに被害を少なくするかの事前対策が有効であると言われ、特に建築物や構造物の耐震化は最も有効な減災施策との報告がある(参考文献1)。しかし多くの自治体では限られた予算の中、多くの保有施設に対し耐震化を進めるのは容易なことではないため、地域の防災拠点ですら耐震化が遅れているのが実情である。 そこで本件は平成16年度に取りまとめた地方公共団体担当者のための「防災拠点の耐震化促進資料」に基づきその具体的な事例として、東南海・南海地震の被災が懸念される和歌山市の防災拠点の耐震化促進について検討した。実際に和歌山市が保有する多くの防災拠点に対し、その構造及び地震ハザードを考慮し耐震化施策の優先順位付けをする方法について検討したものである。 これは平成16年度の研究を踏まえ、林客員教授(総務省)、東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター(ICUS)及び天野客員教授(鹿島建設)がタイアップして行った産-官-学の三者連携事業である。 |

||||

|

2. 和歌山市の概況 和歌山市は紀伊半島北西部、大阪府との県境に位置し、北は和泉山脈、西は紀淡海峡に面した和歌山県の県庁所在地である。 市の中心部は一級河川紀ノ川の河口周辺に広がり、臨海部や紀ノ川沿いは低地となっている。市の面積は約210 k㎡、人口は2006年10月1日現在約37.6万人で、1982年の約40.3万人をピークに人口はやや減少傾向にある。

図 2-1 和歌山市位置図(参考文献2) |

||||

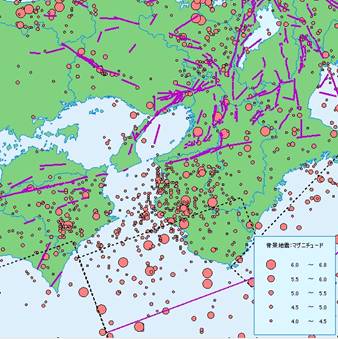

3.和歌山市の地震 (1)過去の地震災害 和歌山市周辺での既往の地震発生分布を図3-1に示す。和歌山県およびその周辺海域に大小数多くの震央が分布しており、地震が多発する地域となっている。 歴史的にも近畿・四国地区は多くの大規模地震に見舞われており、特に地震に伴う津波被害も含めて、1707年宝永地震(M8.4)、1854年安政南海地震(M8.4)、1944年東南海地震(M7.9)、1946年南海道沖地震(M8.0)等は数千~数万人の死傷者などの被害があったことが記録されている。

図 3-1 和歌山市周辺震央分布(New-SEIRA出力図) (参考文献4) |

||||

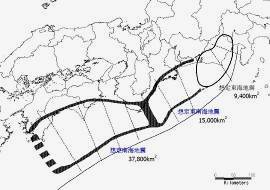

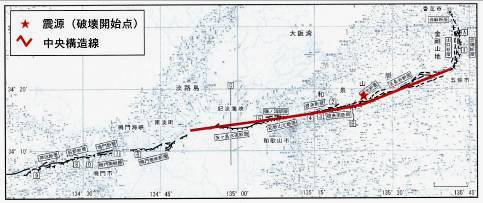

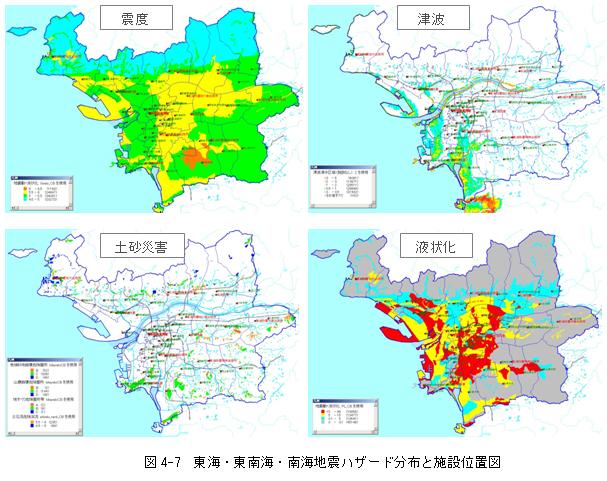

(2)将来の想定地震 和歌山市では今後の地域防災計画などを策定する上で、平成17年に2地震の被害想定調査を実施している(参考文献5)。一つは国の中央防災会議でも検討されている「東海・東南海・南海地震」、もう一つは和歌山市直下を走る「中央構造線」に起因する地震である。両者の概要と被害想定を以下に示す。 |

||||

|

表3-1 和歌山市の想定地震の概要(参考文献5) |

|||

|

|

東海・東南海・南海地震同時発生 |

中央構造線の地震 |

|

|

地震の規模 |

M8.6相当 |

M8.0相当 |

|

|

震源断層の位置 |

駿河トラフ~南海トラフ |

中央構造線 (淡路島南東端~ 和泉山脈東端付近) |

|

|

震源断層の深さ |

約10~30km |

4~14km |

|

|

震度 |

6強~5弱 |

7~6弱 |

|

|

液状化 |

埋立地や平野部を中心に 危険性が高い |

埋立地・平野部に加え、 山脈の谷部でも危険性が高い |

|

|

急傾斜地・山腹崩壊 |

72箇所 |

311箇所 |

|

|

津波 |

来襲津波最大高1.05~3.89m |

発生しない |

|

|

建物倒壊 |

全壊4,071棟 |

全壊33,483棟 |

|

|

死傷者(冬18時) |

2,659人 |

9,094人 |

|

|

一時的住居制約者 (冬18時) |

36,834人 |

201,334人 |

|

|

水道被害 |

135箇所 |

1,305箇所 |

|

|

今後30年間の 地震発生確率 |

南海地震50%程度 東南海地震60~70%程度 |

ほぼ0~5% |

|