| 消防危第33号

平成10年3月25日

消防庁危険物規制課長

屋外タンク貯蔵所に係る防油堤目地部の漏えい防止については、平成10年3月20日付け消防危第32号消防庁危険物規制課長通知「防油堤の漏えい防止措置等について」により運用をお願いしたところであるが、このたび、防油堤目地部に用いる可撓性材の有効性を判断するため、「防油堤目地部の可撓性材に関する技術上の指針」を別紙のとおり定めたので、これにより運用されるようお願いする。

また、今般、危険物保安技術協会において防油堤目地部の可撓性材の安全性について試験確認業務を行うこととしたので念のため申し添える。

おって、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

(別紙)

防油堤目地部の可撓性材に関する技術上の指針

鉄筋コンクリート造の防油堤の目地部に用いる可撓性材のうち、ゴム製可撓性材、及びステンレス製可撓性材の性能等は、下記によるものとする。

記

第1 ゴム製可撓性材

1 基本構造

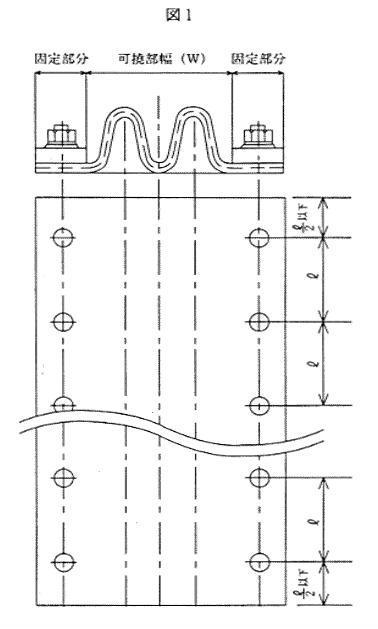

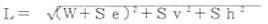

ゴム製可撓性材は、図1に示すように固定部分と可撓部分に分けた場合、可撓部分が目地部等の変位に対して追従するように設計されていること。

可撓部の延べ長さ(以下、「可撓部周長」という。)(S)は、下記の式により算出する可撓部必要周長(L)よりも長いことが必要であること。(S≧L)

なお、ゴム製可撓性材は、ゴム材料のみで作られた単層タイプ、又はゴム材料の他に強度部材として繊維等を用いる複合タイプのものであること。

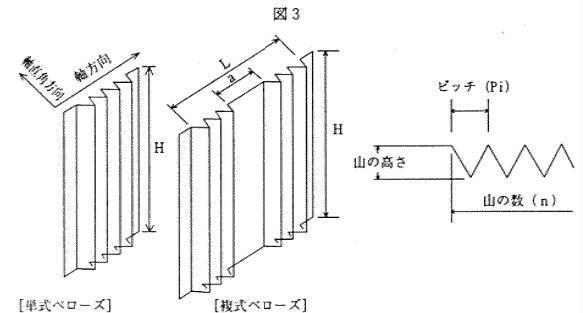

(1) 可撓部必要周長

可撓部必要周長(L)は、次式により求めること。

ここで

W:設置するゴム製可撓性材の可撓部の幅

Se、Sv、Sh:防油堤の軸方向、鉛直方向、及びこれらに直角な方向(以下、「軸直角方向」という。)の変位量であり、伸縮目地部は三方向それぞれ200mm、隅角部はそれぞれ50mmとする。

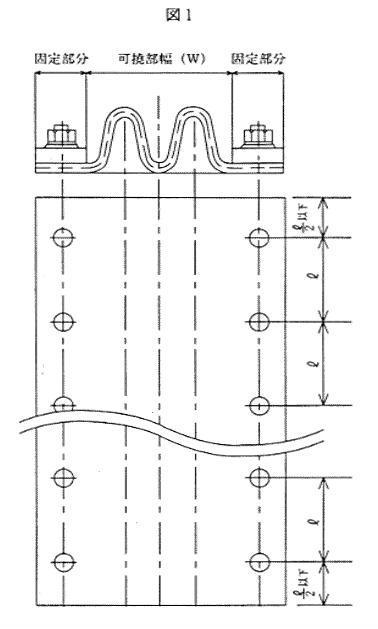

(2) 固定方法

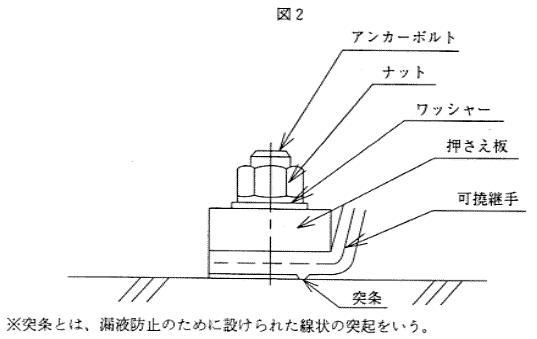

ゴム製可撓性材は、図2に示すようにアンカーボルト、押さえ板、ワッシャー、ナットを用い、突条が十分につぶれるまで締め付け、防油堤体に緊結すること。

2 耐久性能等

ゴム製可撓性材を構成するゴム材料及び強度部材である繊維材料の耐久性は、次の試験により確認されたものであること。

(1) 耐熱老化試験

ゴム材料の耐熱老化試験方法は、日本工業規格K6301に準拠することとし、試験は70℃× 96時間で行い、下表のすべての規格値を満足すること。

| 項 目 |

規 格 値 |

[初期物性]

引張強さ

伸 び

硬 度 |

120kgf/cm2以上

350%以上

55~70Hs |

[老化試験]

引張強さ低下率

伸び変化率

硬さ変化 |

-20%以下

-30~+10%以内

0~+7Hs |

| 永久伸び |

10%以下 |

(2) 耐候性試験

ゴム材料の耐候性試験(オゾン劣化試験)は、日本工業規格K6301に準拠し、試験はオゾン濃度50±

5pphm、40℃×

96時間で行い,亀裂が発生しないこと。

(3) 補強繊維材料の引張試験強度

補強繊維材料の引張試験方法は、日本工業規格K6322(コンベアゴムベルト試験法)に準拠することとし、布層1枚(布層を2枚以上とする場合は、その合計とする)、幅1cm当たり100kgf以上の引張強度であること。

(4) クリープ試験

単層タイプのゴム製可撓性材はゴム材料について、複合タイプのゴム製可撓性材は、強度部材である織維材料について次により行うこと。

試験サンプル:20mm×

1,200mm

測定位置:試験サンプルの横方向中央、かつ、上部から1,000mmの位置

試験荷重:21.3kgf

測定方法:試験サンプルの上端を固定し、下端に重りを取り付け、時間経過に対する伸び量を測定する。

規格値:168時間後の伸び量が初期値の10%以下であること。

(5) 耐油性試験

耐油性試験は、ゴム製可撓性材の製品から試験サンプルを作成して行うこと。試験はオイルフェンスの耐油性基準(財団法人日本舶用品検定協会基準)に準拠し、オイルフェンスの耐油性試験に定められている油(A重油60%+ガソリン40%)及び100%ガソリンを試験用油として用い、ゴム材料表面の亀裂が無く、かつ、補強繊維の剥離がないことを確認すること。

3 ゴム製可撓性材の強度

ゴム製可撓性材の強度を検討する際の圧力は、静液圧及び地震時の動液圧とすること。なお液重量及び液圧は、防油堤内に存する屋外貯蔵タンクの危険物の比重量を1.0t/m3として算出するものとする。ただし、危険物の比重量が1.0t/m3以上の場合は、当該危険物の比重量によるものとすること。

(1) 静液圧は、次式により算出するものとする。

Ph=Wo・H(t/m2)

Ph:液面より深さH(m)の位置の液圧(t/m2)

Wo:危険物の比重量(t/m3)

H:液面よりの深さ(液面から地表面までとする。)(m)

(2) 地震時動液圧は、地表面以上に作用するものとし、次式により算出するものとする。

P=(7/12)Kh・Wo・H2

Hg=(2/5)H

Kh=0.15υ1・υ2

Kh:設計水平震度

υ1:地域別補正係数

υ2:地盤別補正係数 } 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第4条の20によること。

P:防油堤単位長さ当たりの防油堤に加わる全動液圧(t/m)

Wo:危険物の比重量(t/m3)

H:液面よりの深さ(液面から地表面までとする。)(m)

Hg:全動液圧の合力作用点の地表面からの高さ(m)

第2 ステンレス製可撓性材

1 基本構造

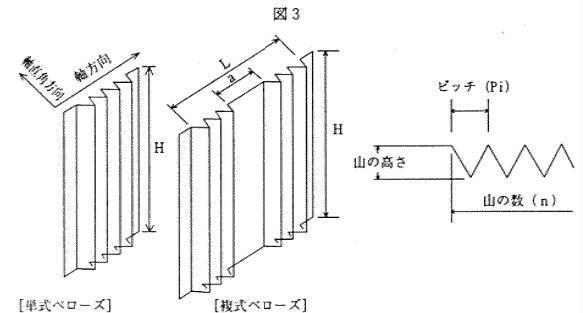

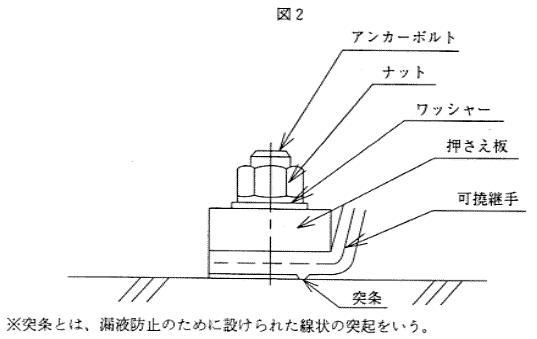

ステンレス製可撓性材は、ベローズの個々の山の変形によって目地部等の相対変位に追従する構造とすること。防油堤の壁高及び設定変位量からベローズの山の変形量を算定し、ベローズの山がつぶれないような山の数、ピッチ及び山の高さを決定するものとする。なお、ベローズ全体の高さ(H)が1mを超える場合は、複式ベローズを使用すること。

2 ベーロズの単位山あたりの変位量

ベローズの単位山あたりの変位量の計算は次によること。

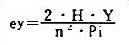

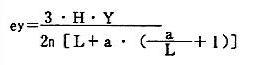

(1) 単式ベローズ

① 軸方向単位山あたりの変位量ex(mm)

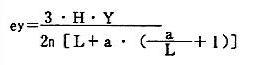

② 軸直角方向単位山あたりの変位量ey(mm)

(2) 複式ベローズ

① 軸方向単位山あたりの変位量ex(mm)

② 軸直角方向単位山あたりの変位量ey(mm)

ここで

X:軸方向変位量(mm)

n:ベローズの山数(mm)

H:ベローズ全体の高さ(mm)

Y:軸直角方向変位量(mm)

Pi:ベローズのピッチ(mm)

L:ベローズ有効長(mm)

a:ベローズ中間長(mm)

3 固定方法

ステンレス製可撓性材は、アンカーボルト、押さえ板、ワッシャー及びナットを用いて防油堤体に堅固に取り付けること。なお、ステンレス製可撓性材と防油堤体の間には、止液のための耐油性パッキン等を設けること。

4 材質

ステンレス製可撓性材の材質は、SUS316と同等以上のものとすること。

5 ステンレス製可撓性材の強度

ステンレス製可撓性材の強度検討は、第1の3に準じて行うこと。

|