第6節 救急体制

1.救助活動の実施状況

(1)救助活動件数及び救助人員の状況

消防機関が行う人命の救助とは、火災、交通事故、水難事故、自然災害、機械による事故等から、人力や機械力等を用いてその危険状態を排除し、被災者等を安全な場所に搬送する活動をいう。

平成28年中における全国の救助活動の実施状況は、救助活動件数5万7,148件(対前年比1,182件増、2.1%増)、救助人員(救助活動により救助された人員をいう。)5万7,955人(同1,235人減、2.1%減)である(第2-6-1表、附属資料2-6-1)。

このうち、救助活動件数増加の主な要因は、「建物等による事故」における救助活動件数(対前年比1,151件増、5.1%増)が増加したことである。

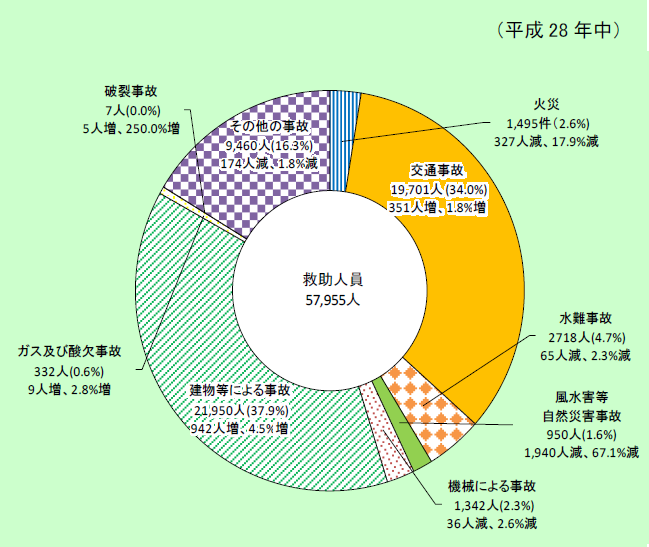

また、救助人員減少の主な要因は、「風水害等自然災害事故」(対前年比1,940人減、67.1%減)において減少したことである。

第2-6-1表 救助活動件数及び救助人員の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(注)

1 「救助業務実施状況調」により作成

2 消防本部・署を設置しない市町村の消防団の活動件数等も含めている。本節の以下のデータにおいても同じ。

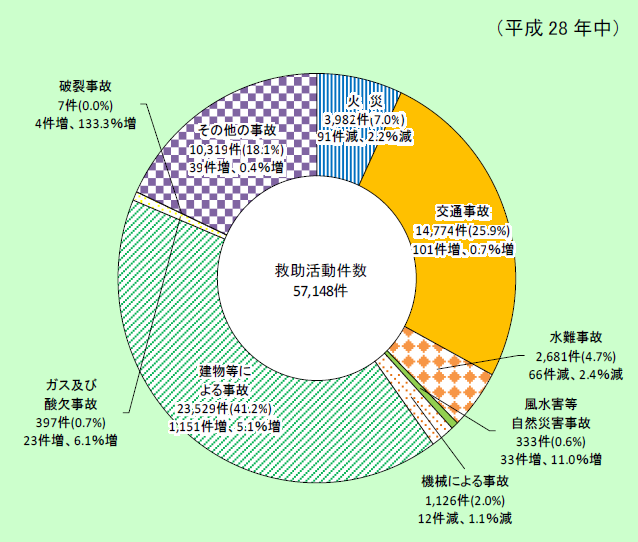

(2)事故種別ごとの救助活動の状況

平成28年4月に発生した平成28年熊本地震では、人的被害、住家被害、道路損壊等の甚大な被害が発生する中、地元消防本部、消防団及び県内消防応援隊が緊急消防援助隊、警察、自衛隊等と協力し、懸命な救助活動が展開された。

事故種別ごとの救助活動状況をみると、救助活動件数及び救助人員ともに「建物等による事故」と「交通事故」において高い数値のまま推移している。

なお、「建物等による事故」については、救助活動件数において、平成20年以降最多の事故種別となっており、救助人員においても、昭和53年(1978年)以降最多の事故種別であった「交通事故」を抜き、平成25年以降最多の事故種別となっている。

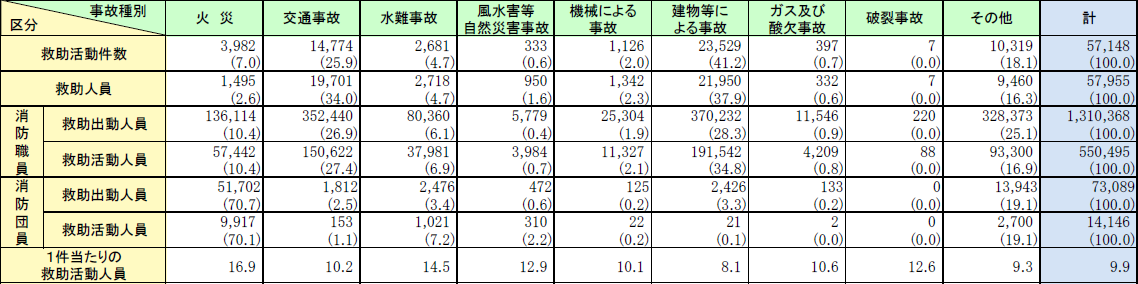

救助出動人員(救助活動を行うために出動した全ての人員をいう。)は、延べ138万3,457人である。このうち、消防職員の出動人員は延べ131万368人であり、「建物等による事故」による出動が28.3%、「交通事故」による出動が26.9%となっている。一方、消防団員の出動人員は、延べ7万3,089人であり、「火災」による出動が70.7%となっている。

次に、救助活動人員(救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。)は、延べ56万4,641人であり、救助活動1件当たり9.9人が従事したこととなる。また、事故種別ごとの救助活動1件当たりの従事人員は「火災」の16.9人が最も多く、次いで「水難事故」の14.5人となっている(第2-6-1図、第2-6-2図、第2-6-2表)。

第2-6-1図 事故種別救助活動件数の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救助業務実施状況調」により作成

第2-6-2図 事故種別救助人員の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救助業務実施状況調」により作成

第2-6-2表 事故種別救助出動及び活動の状況

(平成28年中)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救助業務実施状況調」により作成

2 ( )内は構成比(%)。単位未満四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

3 「救助出動人員」とは、救助活動を行うために出動したすべての人員をいう。

4 「救助活動人員」とは、救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。

5 「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう。

6 「その他」とは、上記事故種別以外の事故で、消防機関による救助を必要としたものをいう。