特集8 救急体制の充実

1.救急需要対策の推進について

救急自動車による救急出動件数は近年ほぼ一貫して増加傾向を続けており、高齢化の進展等により、今後も増大する見込みである。また、現場到着所要時間(119番通報を受けてから救急隊が現場に到着するまでに要した時間)が延伸傾向にあり、救命率に影響が生じるおそれがある。

そのため、消防庁では、これまで、地域の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病者にできるだけ早く救急車を到着させることに加え、住民が適切なタイミングで医療機関を受診できるよう支援することを目的として「緊急度判定」の検討を進めてきた。この取組として、電話相談窓口「救急安心センター事業(♯7119)」の全国展開を推進しているところであり、 また、住民による緊急度判定を支援する全国版救急受診アプリ「Q助きゅーすけ」を作成したところである。

(1)救急安心センター事業(♯7119)の推進

ア 情報の秘匿性の確保

救急安心センター事業(♯7119)(以下「♯7119」という。)は、消防と医療が連携し、救急医療相談と医療機関案内を、共通の短縮ダイヤル(#7119)で行う電話相談窓口である。

♯7119に寄せられた相談は、医師・看護師・相談員が対応し、病気やけがの症状を把握して、傷病の緊急性や救急車要請の要否の助言、受診手段の案内、医療機関案内等を行っている。

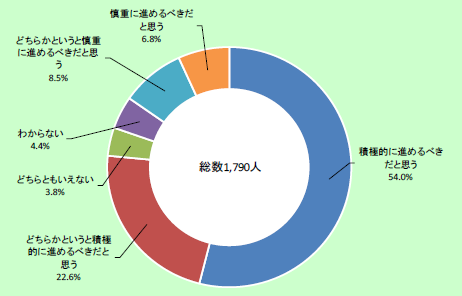

平成29年10月末現在、全国10地域(北海道札幌市周辺、宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県横浜市、大阪府内全市町村、奈良県、兵庫県神戸市、和歌山県田辺市周辺、福岡県)で事業が実施(人口カバー率36%)されている。また、今年度中に新潟県が事業を開始する予定となっている。

イ 事業の効果

♯7119実施団体からの報告によると、消防面においては、<1>潜在的な重症者の発見及び救護、<2>軽症者の搬送割合の減少、<3>不急の救急出動の抑制といった効果があげられている。また、医療面においては、医療機関の負担軽減などの救急医療体制の円滑化といった効果があげられている。

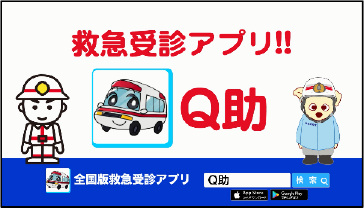

一方、平成29年度に内閣府が実施した「救急に関する世論調査」では、「119番通報が減り、重症な方を早く搬送できる。」、「救急のときに専門家の判断を聞くことができる。」、「いざというときの不安が減り、安心して生活ができる。」等の理由から、7割以上の方から♯7119を推進していくべきとの回答が得られた(特集8-1図)。

特集8-1図 救急安心センター事業(♯7119)推進への考え方

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 平成29年度「救急に関する世論調査」(内閣府)より

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

ウ 全国的な今後の取組

消防庁では、「救急安心センター事業(♯7119)の更なる取組の推進について(通知)」(平成28年3月31日付け消防救第32号消防庁救急企画室長通知)により、都道府県が、管内消防本部の意向を踏まえつつ、衛生主管部局及び医療関係者等との合意形成を図るなど、♯7119の導入に向け積極的に取り組むことを促している。

平成28年度は、救急ニーズの高い都道府県及び政令市を中心に、消防庁職員を全国に派遣し、個別訪問による導入の促進を実施した。平成29年5月には、「救急安心センター事業(♯7119)普及促進アドバイザー制度」を創設し、実際に運営に携わっている自治体職員、医師及び看護師を、消防庁職員とともに各自治体に派遣して、♯7119導入のノウハウなどの幅広いアドバイスや事業実施に向けた課題解決への助言を行う取組を開始した。

限りある搬送資源を緊急性の高い事案に確実に投入するためには、救急車の適正利用を積極的に推進していくことが必要であり、引き続き本事業の全国展開を推進していく(特集8-2図)。

特集8-2図 救急安心センター事業(♯7119)の普及状況と人口カバー率

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)全国版救急受診アプリ「Q助」の普及

全国版救急受診アプリ「Q助」は、病気やけがの際に、住民自らが行う緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するWeb版・スマートフォン版アプリである。

消防庁は、平成29年5月から提供を開始し、併せて、各団体による住民への周知に活用してもらうため、消防庁ホームページQ助サイトに広報用チラシ及び動画を掲載している。スマートフォン版については、10月末現在、アプリのダウンロード数は約13万件となり、5月及び9月には、App StoreとGoogle Playの両方で医療部門月間ダウンロード数第1位を獲得している。

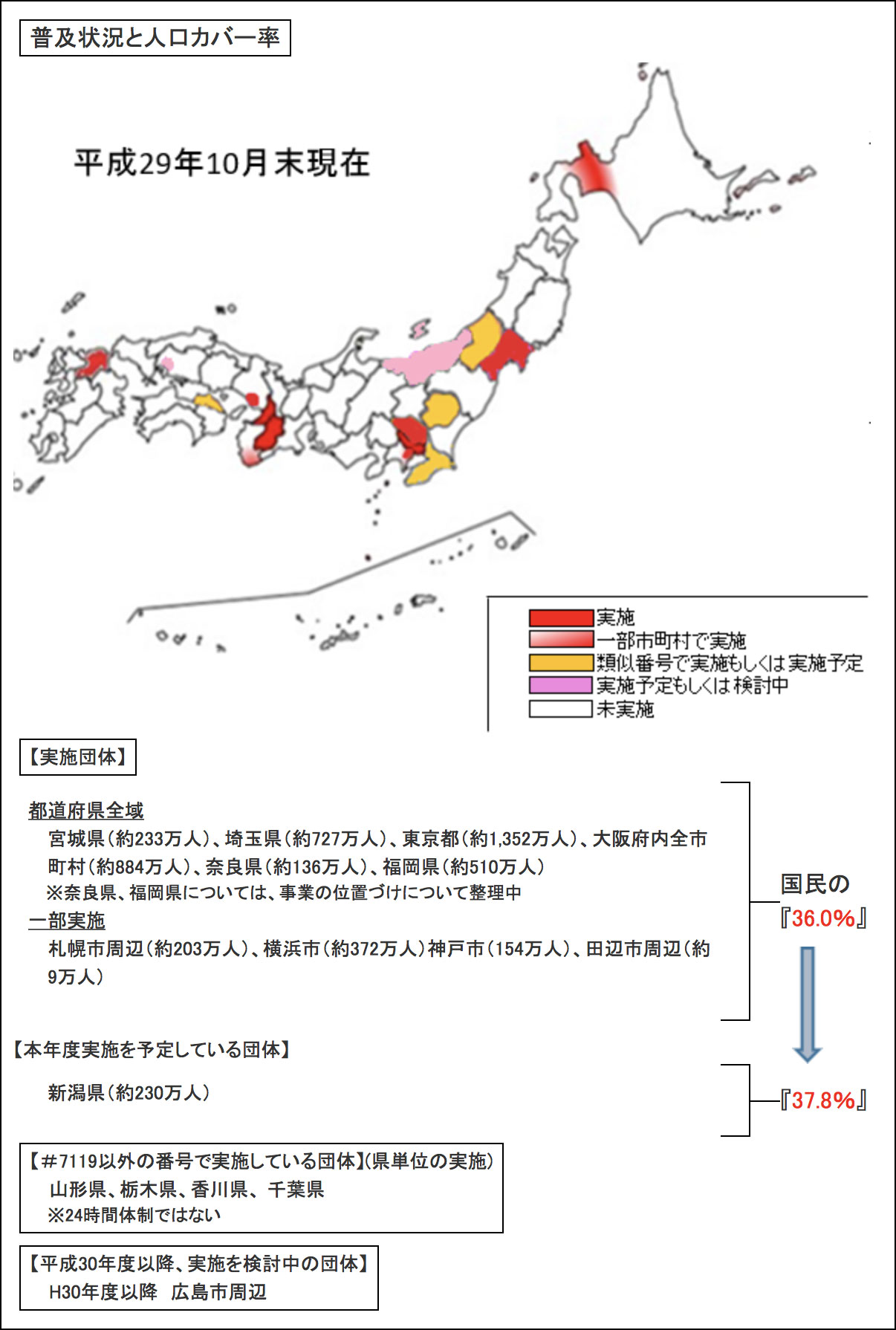

Q助では、急な病気やけがをしたとき、画面上に表示される選択肢から、傷病者に該当する症状を選択していくことで、緊急度に応じた対応が、緊急性をイメージした色とともに表示される仕組みとなっている。具体的には、赤:「いますぐ救急車を呼びましょう」、黄:「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」、緑:「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」、白:「引き続き、注意して様子をみてください」のいずれかが表示される(特集8-3図)。

特集8-3図 Q助画面

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

スマートフォン版は、赤の場合には、そのまま119番通報ができる。また、自力で受診する場合の便宜のため、医療機関の検索(厚生労働省の「医療情報ネット」にリンク)、受診手段の検索(一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の「全国タクシーガイド」にリンク)が行えるようになっている(特集8-4図)。

特集8-4図 Q助からのリンク(医療機関ネット及び全国タクシーガイド)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

消防庁では、引き続き、住民に対して緊急度判定の概念について、普及コンテンツを用いた啓発を行うとともに、Q助の普及を進めていく(特集8-5図、特集8-6図)。

(参考URL:https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html)

特集8-5図 Q助広報用チラシ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集8-6図 Q助広報用動画の一場面

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します