3.主な火山災害対策

(1)火山防災対策推進ワーキンググループ

御嶽山噴火災害の教訓を踏まえ、平成26年12月に中央防災会議の下に火山防災対策推進ワーキンググループが設置された。平成27年3月に取りまとめられた報告には、火山噴火からの適切な避難策や、火山防災情報の伝達等の火山防災対策推進に向けて取り組むべき事項等について記載されており、消防庁では、退避壕等の避難施設の整備促進、情報伝達手段の多様化等に取り組んでいる。

(2)活動火山対策特別措置法の改正

ア 改正の背景

火山防災対策推進ワーキンググループの報告を受け、平成27年7月に、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律が成立し、12月に施行された。

イ 改正の概要

活動火山対策特別措置法の目的である、生命及び身体の安全を図る対象として、これまでの「住民」だけでなく、「登山者」についても明記された。そのほか、改正により追加又は見直しがされた主な規定は以下のとおり。

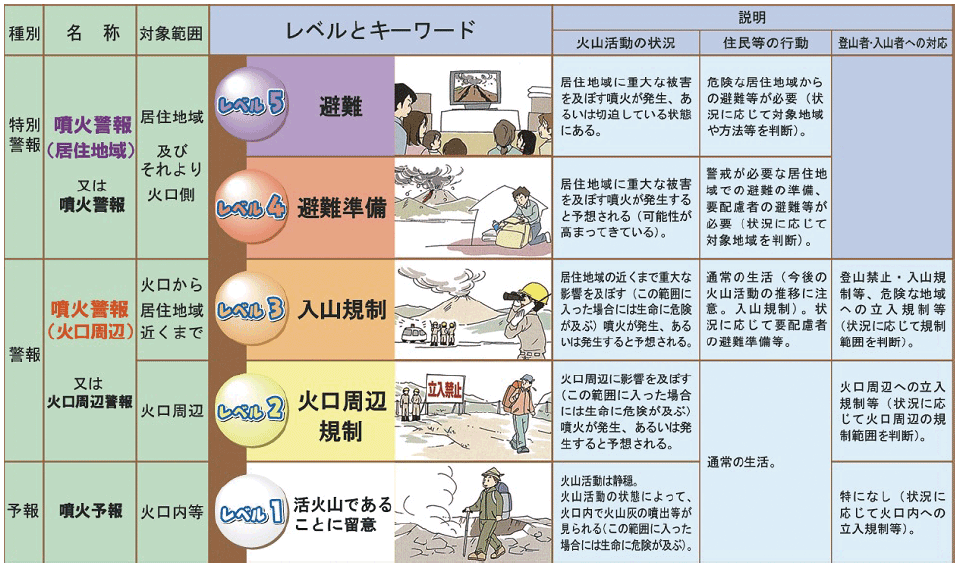

(ア)都道府県や市町村などを構成員とする、警戒避難体制の整備に関し必要な協議(噴火シナリオや火山ハザードマップ、噴火警戒レベル(第1-8-1表)、避難計画等の一連の警戒避難体制について協議)を行う火山防災協議会の設置(第4条)

(イ)火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝達等に関する事項の都道府県及び市町村地域防災計画への記載(第5条・第6条)

(ウ)市町村長による、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項の住民等への周知(第7条)

(エ)避難促進施設の所有者等による避難確保計画の作成(第8条)

(オ)地方公共団体による登山者等に関する情報の把握(第11条)

第1-8-1表 「噴火警戒レベル(気象庁ホームページより)」

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm

噴火警戒レベル

注1: 住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。

注2: 避難・避難準備や入山規制の対象地域は、火山ごとに火山防災協議会での共同検討を通じて地域防災計画等に定められています。ただし、火山活動の状況によっては、具体的な対象地域はあらかじめ定められた地域とは異なることがあります。

注3: 表で記載している「火口」は、噴火が想定されている火口あるいは火口が出現しうる領域(想定火口域)を意味します。あらかじめ噴火場所(地域)を特定できない伊豆東部火山群等では「地震活動域」を想定火口域として対応します。

注4: 火山別の噴火警戒レベルのリーフレットには、「大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等が居住地域まで到達するような大きな噴火が切迫または発生」(噴火警戒レベル5の場合)等、レベルごとの想定される現象の例を示しています。

(3)大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ

平成30年8月に中央防災会議の下に大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループが設置された。本ワーキンググループでは、富士山噴火をモデルケースとして降灰分布と交通機関やライフライン等への影響、大規模噴火時の広域降灰対策の基本的な考え方が検討され、令和2年4月に報告書として取りまとめられた。本報告書を踏まえ、関係省庁等が具体的な広域降灰対策を検討している。

(4)退避壕・退避舎等

平成26年の御嶽山噴火災害では、突発的な噴火に伴う噴石等により多数の登山者が被災した。一方で、何らかの身を隠す施設等に避難できた登山者が、結果的に噴石から難を逃れることができた例も報告されている。噴石から登山者等の身の安全を確保するために、退避壕・退避舎等の整備が有効である。消防庁では、地方公共団体が行う退避壕・退避舎等の新設、改修整備について、消防防災施設整備費補助金や、緊急防災・減災事業債等により財政措置を行い、事業を推進している。さらに、平成30年の草津白根山(本白根山)の噴火の際にロープウェイ山頂駅が山頂付近に取り残された登山者の一時的な避難場所として機能したこと等を踏まえ、平成30年度から、山小屋等の民間施設を活用した避難施設の整備について、地方公共団体が補助する場合に係る新たな財政措置を講じている。

(美瑛町提供)

(立山町提供)

(5)噴火速報

登山者や周辺住民等に火山の噴火を端的にいち早く伝えることにより、身を守る行動を取ってもらうことを目的として、気象庁により平成27年8月4日から噴火速報が運用開始された。消防庁では、市町村に対し、官民様々な関係者の必要な連携・協力を得て、噴火速報を、防災行政無線、スピーカーや広報車による呼び掛け、登山口への情報の掲示、山小屋の管理者等を介した伝達、インターネットや防災情報のメール配信サービスによる周知等地域の実情を踏まえた様々な方法を活用して、適切に情報伝達するよう要請している。また、平成28年3月から、全国瞬時警報システム(Jアラート)により、防災行政無線等を自動起動させて噴火速報を伝達できるようにしている。