2.令和2年台風第10号による被害及び消防機関等の対応状況

(1)災害の概要

ア 気象の状況

令和2年9月1日21時に小笠原近海で発生した台風第10号は、発達しながら日本の南を西北西に進み、5日から6日にかけて大型で非常に強い勢力で沖縄地方に接近した。その後、勢力を維持したまま北上し、6日から7日にかけて大型で非常に強い勢力で奄美地方から九州に接近した後、朝鮮半島に上陸し、8日3時に中国東北地区で温帯低気圧に変わった。

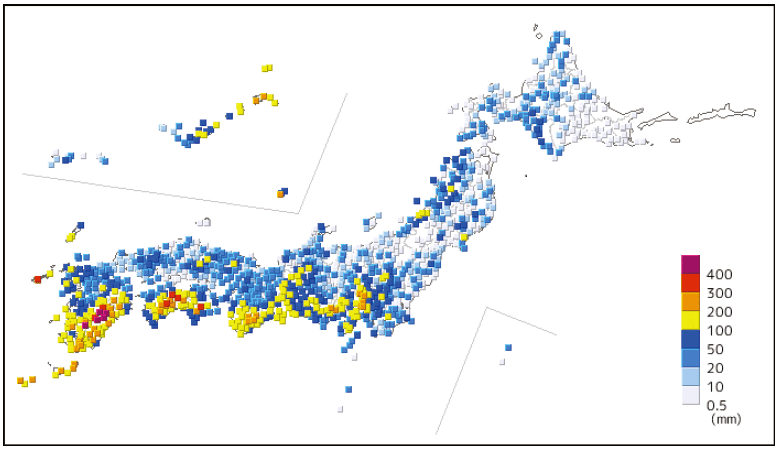

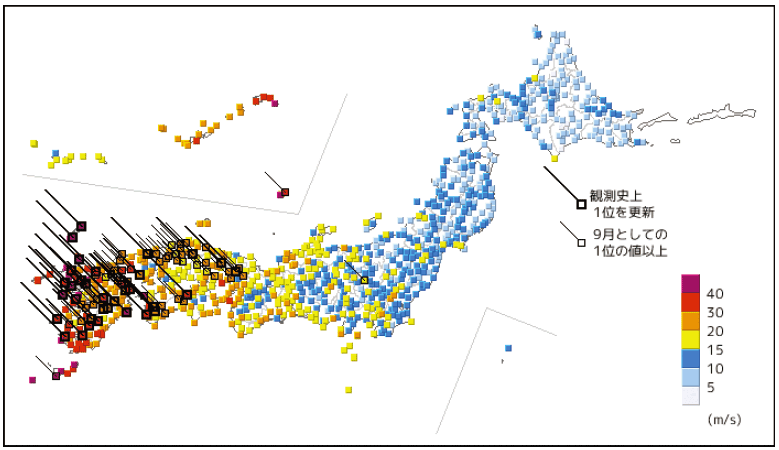

この台風により、宮崎県美郷町で同月4日から7日までの総降水量が599.0ミリとなり、宮崎県の4地点で24時間降水量が400ミリを超えたほか、台風の中心から離れた西日本や東日本の太平洋側で24時間降水量が200ミリを超える大雨となった。また、長崎県長崎市で最大風速44.2メートル、最大瞬間風速59.4メートルとなり、南西諸島や九州を中心に猛烈な風又は非常に強い風を観測し、観測史上1位の値を超えるなど、記録的な暴風となった(特集1-4図、特集1-5図)。

特集1-4図 降水量の分布図(期間:9月4日0時~7日24時)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)気象庁提供

特集1-5図 期間最大瞬間風速(期間:9月4日0時~7日24時)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)気象庁提供

イ 被害の状況

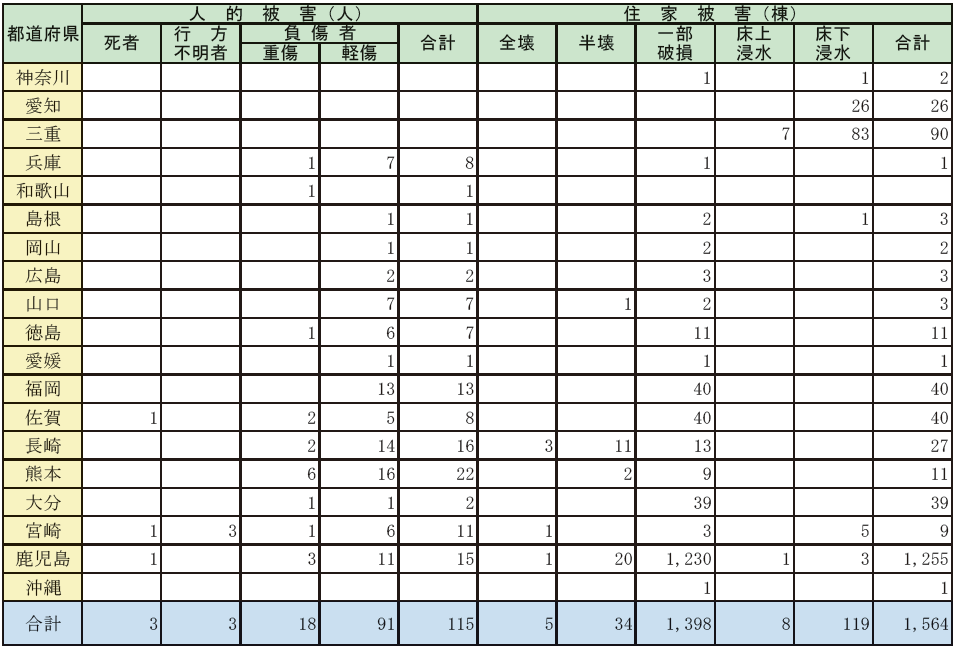

この台風による大雨と暴風により、九州地方を中心に3人の死者のほか、1,500棟を超える住家被害が発生した。これにより、九州地方を中心に多くの市町村において避難指示(緊急)及び避難勧告等が発令され、ピーク時における避難者数が17万人超に達した。なお、台風接近前に鹿児島県十島村及び三島村においては子ども、妊婦及び高齢者約370人が自衛隊のヘリコプター、フェリーにより島外避難を実施した。

また、宮崎県椎葉村において発生した土砂災害により、死者1人、行方不明者3人となっている。

このほか、停電、断水等ライフラインへの被害や鉄道の運休等の交通障害が発生するなど、住民生活に大きな支障が生じた。

なお、今回の台風第10号による各地の被害状況は、特集1-3表のとおりである。

特集1-3表 被害状況(人的・住家被害)

(令和2年11月13日現在)

(備考)「消防庁とりまとめ報」により作成

(2)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

政府においては、9月3日、官邸内に情報連絡室を設置して台風第10号への警戒を強化していたが、4日には、台風第10号が特別警報級の勢力まで発達して5日夜から7日にかけて沖縄地方から九州地方に接近又は上陸するおそれが生じたことから、4日、関係閣僚会議が開催され、会議後、内閣府特命担当大臣(防災)から国民に対して早期避難を求める呼び掛けが行われた。

台風第10号は、同月5日には特別警報級の勢力まで発達し、6日午前に沖縄地方、同日午後にかけて奄美地方に接近する見込みとなり、その後も特別警報級の勢力を維持したまま同日午後から7日にかけて九州に接近又は上陸するおそれとなった。また、九州では、国管理の大きな河川を含む多くの河川で現状の整備水準を超える規模の雨量が予測され、氾濫の危険性が高まった。このため、台風の接近又は上陸に備えて、暴風域に入り避難に支障が生じる前に、躊躇なく避難勧告等が発令され、早急な住民の避難が行われるよう、関係都道府県知事に対して「台風第10号に係る早急な避難について」(令和2年9月5日付け内閣府政策統括官(防災担当)、消防庁次長、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、国土交通省水管理・国土保全局長、気象庁次長事務連絡)を発出するとともに、内閣府特命担当大臣(防災)から関係都道府県の知事に対して、また、消防庁幹部から関係都道府県の危機管理監等に対して、電話による要請を行った。

同月6日には、官邸の体制を官邸対策室に改組するとともに、台風第10号の接近に備えて、内閣府特命担当大臣(防災)から国民に対して早期避難を求める緊急の呼び掛けが行われるとともに、関係閣僚会議が開催された。

イ 消防庁の対応

消防庁においては台風第10号の接近に備え、9月3日11時30分に応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)し、情報収集体制の強化を図るとともに、台風第10号による記録的な暴風雨により、重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、6日9時40分に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部に改組(第3次応急体制)し、全庁を挙げて災害応急対応に当たった。

対応に当たっては、同月3日、各都道府県及び指定都市に対して「台風第10号についての警戒情報」を発出し、警戒を呼び掛けるとともに、関係府県に対して「令和2年台風第10号への緊急消防援助隊の対応について」(令和2年9月3日付け消防庁広域応援室事務連絡)を発出し、被災自治体からの緊急消防援助隊の派遣要請に対して迅速に出動するための事前準備を要請した。また、各都道府県等に対して「令和2年台風第10号への消防防災ヘリコプターの対応について」(令和2年9月3日付け消防庁広域応援室長事務連絡)を発出し、消防防災ヘリコプターを活用した迅速な被害情報の収集等を要請したほか、「台風第10号に伴う通電火災対策の徹底について」(令和2年9月3日付け消防庁予防課事務連絡)を発出した。

同月7日には、各都道府県等に対して「令和2年台風第10号に対応した危険物関係法令の運用について」(令和2年9月7日付け消防危第224号消防庁危険物保安室長通知)及び「風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について」(令和2年9月7日付け消防予第278号消防庁予防課長、消防危第225号危険物保安室長通知)を発出し、風水害発生時における危険物施設の安全性確保等について施設関係者への周知を要請し、また、関係都道府県に対して「大規模停電下における熱中症の予防対策について」(令和2年9月7日付け消防庁国民保護・防災部防災課長、消防・救急課救急企画室長事務連絡)を発出し、熱中症対策の住民への広報等について、積極的な対応に努めるよう要請した。

このほか、宮崎県椎葉村で発生した土砂災害における救助・捜索活動を支援するため、同月9日以降、椎葉村に対し、9日間にわたって計6人の消防庁職員を派遣した。

ウ 被災自治体の対応

台風第10号の影響により、愛知県、三重県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の10県に災害対策本部が設置され、鹿児島県及び沖縄県から自衛隊に対し災害派遣が要請された。

また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、順次、避難指示(緊急)及び避難勧告等を発令し、早期の避難を呼び掛けた。

エ 消防本部及び消防団の対応

(ア)消防本部

宮崎県や鹿児島県をはじめ台風による被害を受けた地域を管轄する消防本部では、多数の119番通報が入電し、直ちに救助・救急活動に当たったほか、電力復旧支援のために鹿児島県防災航空隊による電力会社職員の離島への輸送や、宮崎県椎葉村で発生した土砂災害に対して宮崎県防災救急航空隊による河川上空からの情報収集・調査、宮崎市消防局、都城市消防局及び宮崎県東児湯消防組合消防本部のドローン捜索をはじめ日向市消防本部によるダム湖堰堤の監視活動を実施した。

(イ)消防団

宮崎県や鹿児島県内の市町村をはじめ、台風の被害が予想された多くの市町村において、消防団は、大雨に備え、住民に対して早期の避難を呼び掛けるとともに、危険箇所の警戒活動等を実施した。

また、大規模な土砂崩れが発生した宮崎県椎葉村では、同村が消防本部・消防署が設置されていない非常備町村であることから、椎葉村消防団が中心となり、村役場や隣接する諸塚村の消防団、地元の建設事業者等とともに、土砂撤去活動や、ドローン・ボートを用いた河川・ダム湖の捜索などの救助・捜索活動が行われた。