第2節 北朝鮮弾道ミサイル発射事案への対応

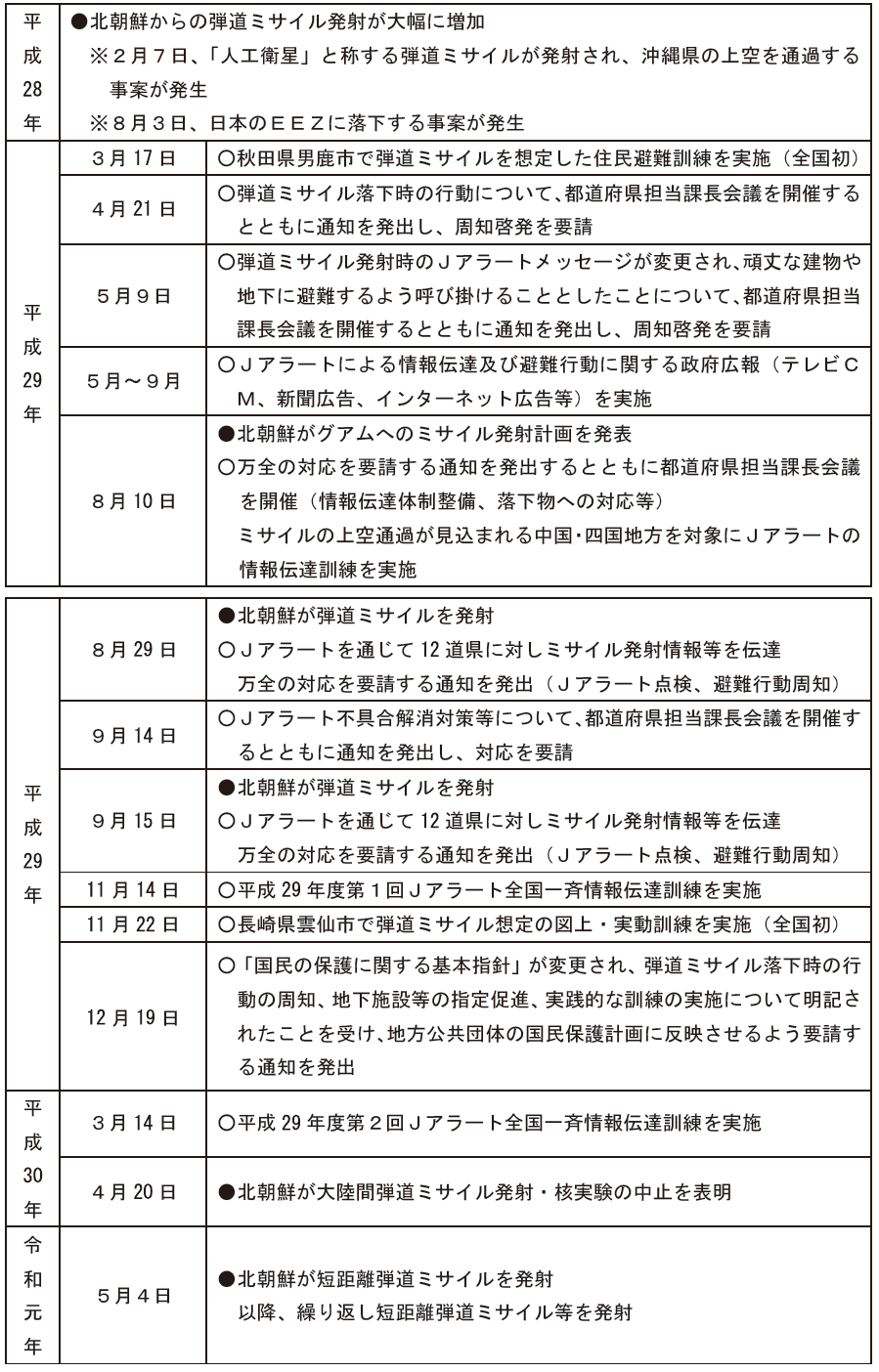

北朝鮮は、平成28年2月の「人工衛星」と称する弾道ミサイル発射以降、平成29年11月の発射事案まで、頻繁にミサイル発射を繰り返した。この間、8月には、米国領グアムに向けて、我が国上空を通過する弾道ミサイル発射計画が表明されたことで緊張が高まる中、29日及び9月15日には、弾道ミサイルが北海道上空を通過して太平洋に落下する事案が発生した。

同年11月以来、北朝鮮は弾道ミサイルを発射していなかったが、令和元年5月以降、短距離弾道ミサイルなどの発射が繰り返され、朝鮮半島情勢は依然として不透明な状況が継続しており、今後もミサイル発射事案を含む動向を注視していくとともに、万が一の事態に際しては国民一人一人の意識・行動が重要となることから、Jアラートによる情報伝達の方法や弾道ミサイル落下時の行動についての周知に努めていく。

(1)消防庁の対応

消防庁においては、平成28年2月、北朝鮮から「人工衛星」と称する弾道ミサイルが発射された事案に対応して緊急事態連絡室を設置して以来、現在に至るまで警戒体制を維持し、関係機関との連携等に万全を期している(平成29年8月及び9月のミサイル通過事案においては、それぞれ消防庁長官を長とする緊急事態調整本部に体制を引き上げて対応した)。

とりわけ、ミサイル飛翔地域の住民の安全を確保するためには、国と連携した地方公共団体の的確な対応が求められることから、地方公共団体との連絡調整を担う消防庁では、北朝鮮の動向とそれに伴う緊張の高まりに応じて、都道府県担当者向け会議の開催や通知の発出を通じて、住民への情報伝達や被害情報の収集・報告、ミサイル発射に伴う落下物への対応等について助言を行い、国・地方を通じた適切な体制の確保に努めている。(第3-2-1表)

第3-2-1表 消防庁の対応等

(注)

○:消防庁の対応

●:北朝鮮の動向

(2)Jアラートによる情報伝達

弾道ミサイル発射情報等の対処に時間的余裕のない事態における住民への情報伝達については、携帯電話等に配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等を介し瞬時に情報伝達ができるJアラートが重要な役割を果たすことになる。実際に平成29年8月及び9月のミサイル通過事案では、北海道等12道県に対し、Jアラートを通じてミサイル発射情報等を伝達することとなった。

なお、Jアラートの使用に当たっては、Jアラート機器に接続する市町村防災行政無線等が自動起動しない等の不具合の発生を抑制することが課題であり、地方公共団体に対して、全国一斉情報伝達試験への参加を含め、関連機器に係る定期的・継続的な点検やテストの実施を強く要請している。

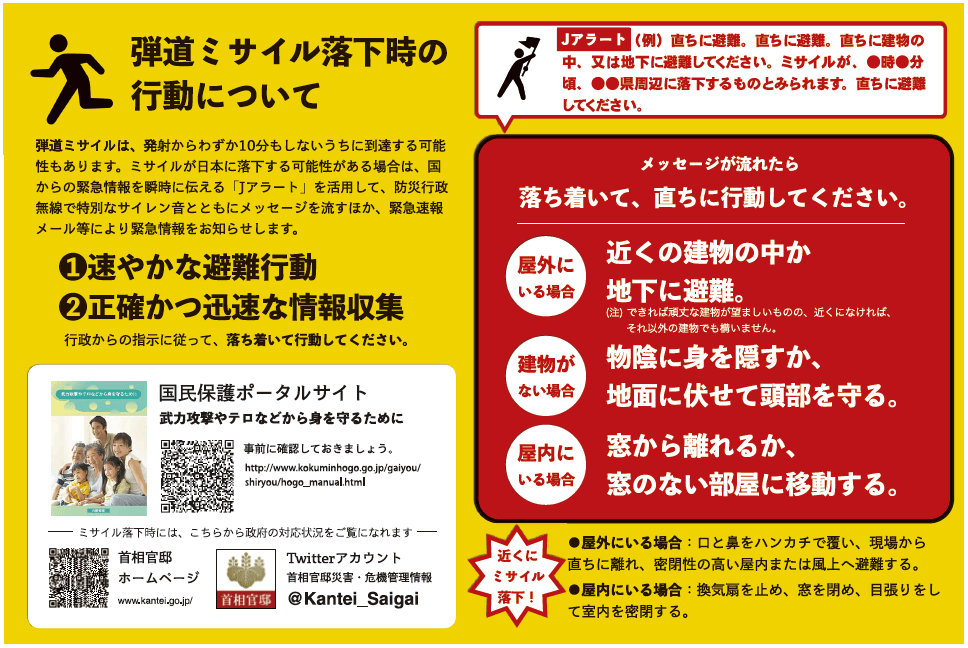

(3)弾道ミサイル発射事案に係る国民の理解の促進

Jアラートによる情報伝達の方法とともに、弾道ミサイル落下時の行動について国民へ周知することも重要な課題である。国では、「屋外にいる場合は近くの建物の中か地下に避難、建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、屋内にいる場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動する」ことを内容とする政府広報(テレビCM・新聞広告・インターネット広告等)を行った。このほか、国の関係省庁及び地方公共団体のホームページ等においては継続的に広報が実施されている(第3-2-1図)。

また、弾道ミサイルが落下する可能性がある場合における対処について、より一層国民の理解を促進するためには、実際に住民が参加する住民避難訓練が有効であり、平成29年3月に秋田県男鹿市において最初の訓練が実施されて以降、全国各地で実施されている。

第3-2-1図 弾道ミサイル落下時の行動について

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

〈弾道ミサイル落下時にとっていただきたい行動の例(避難訓練の場面から)〉