4.戸別受信機等の配備促進のための取組

各市町村の戸別受信機等の配備を促進させるため、消防庁では数々の取組を行っているところである。最近の取組について紹介する。

(1)戸別受信機等の配備に係る財政措置

市町村が戸別受信機等を配備するに当たっては、緊急防災・減災事業債や特別交付税による地方財政措置の活用ができることとしており、市町村に対する手厚い財政措置を行うことにより、戸別受信機等の配備促進を図っている。

緊急防災・減災事業債は、地方債の充当率を100%とすることができ、元利償還金についてその70%を後年度の普通交付税における基準財政需要額に算入する財政措置となっており、防災行政無線等の親局を整備する際に、戸別受信機等を一体で整備する場合に活用することができる。

また、特別交付税措置は、戸別受信機等を貸与により自治体単独で配備する場合に活用することができ、措置率は70%となっている。

(2)戸別受信機の標準モデル

消防庁では、戸別受信機の普及促進方策を検討するため、総務省とともに、平成28・29年度に「防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会」(主査:中村功東洋大学教授)を開催した。本研究会における自治体へのヒアリングにおいて、戸別受信機は天候に左右されず屋内で防災行政無線の情報を受け取ることができること、停電時であっても、電波が受信できれば乾電池を用いて情報を受けることができること等のメリットが聞かれた反面、1台当たりの価格が高価であるといった課題も示された。

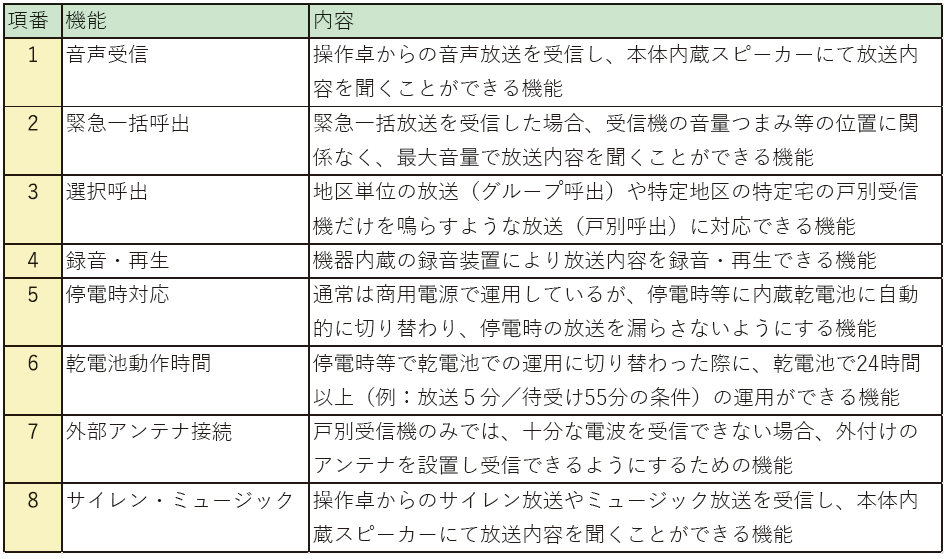

このことを踏まえ、戸別受信機の量産化・低廉化を図るため、平成29年度に「防災行政無線等の戸別受信機の標準的なモデル等のあり方に関する検討会」(主査:中村功東洋大学教授)を開催し、戸別受信機の機能に係る標準的なモデル(機能一覧は特集5-1表参照)や、各自治体が購入する際の仕様書(例)等が取りまとめられた。

これらの取組により、標準的なモデルの開発等を進めるメーカーが増えることで、量産化・低廉化につながることが期待されるとともに、各市町村が仕様書(例)を活用することにより、戸別受信機等の導入に向けた検討が円滑に進むことが期待される。

特集5-1表 戸別受信機の標準モデル機能

(3)アドバイザー派遣

消防庁では、平成25年度より各市町村や都道府県の職員に対して、技術的な知見を有する災害情報伝達手段に関するアドバイザーの派遣を行っている。市町村からのニーズも高く、毎年度30前後の希望する市町村に派遣し、災害情報伝達手段の整備や戸別受信機等の配備に係る技術面、運用面、スケジュール等の提案や助言を行い、各市町村が災害情報伝達手段を整備する際の支援を行っている。

(4)戸別受信機等の配備促進事業

消防庁では、戸別受信機等の更なる配備促進を図るため、令和元年度補正予算を活用し、戸別受信機等の配備が進んでいない市町村を対象に1万台程度の無償貸付による配備支援を行うとともに、戸別受信機等が未配備の市町村を個別に訪問し、配備等に関する助言や10台程度の戸別受信機等によるモニター利用を進めている。

本事業の開始に先立ち、令和2年1月31日付け総務大臣メール(第3号)により、総務大臣から各都道府県知事・市区町村長に対して、戸別受信機等の積極的な導入の検討について要請したところである。

本事業では、消防庁から条件を満たし希望する市町村に単に戸別受信機等の無償貸付を行うのではなく、無償貸付の対象となった市町村は、単独事業により無償貸付と同程度の台数を計画的に配備することとしている。本事業により消防庁からの無償貸付と合計して、計画上では、49市町村、約7万台が配備されることとなる。また、戸別受信機等が未配備の市町村への個別訪問等については、29市町村を対象に配備等に関する助言等を実施した。

また、新型コロナウイルス感染症対策に関する住民への情報発信においても、防災行政無線等が活用されており、感染症対策の取組の一環としても、戸別受信機等の重要性は高まっている。このため、令和2年度第1次補正予算を活用し、高齢者世帯数や地域の状況を踏まえ、戸別受信機等の配備が進んでいない市町村を対象に戸別受信機等を無償貸付し、無償貸付の対象となった市町村には単独事業により無償貸付台数の2倍程度の台数を計画的に配備することとしている。本事業により消防庁からの無償貸付と合計して、計画上では、42市町村、約24万台が配備されることとなる。

このように、消防庁では戸別受信機等の配備の促進を強く図っており、各市町村において戸別受信機等の配備は着実に進められてきているが、近年の災害発生状況に鑑みれば、更に配備を進めていくことが必要である。今後も、多くの市町村において配備が進むよう、技術的・財政的な支援等について積極的に取り組むこととしている。