危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

昭和四十九年五月一日

自治省告示第九十九号

改正 昭五一・三・三一自告五二、六・一五自告一〇三、昭五二・二・一〇自告二二、昭五四・一〇・九自告一八三、昭五八・四・二八自告一一九、昭五九・三・五自告二四、昭六二・一二・二六自告二〇〇、昭六三・一・二〇自告四、四・一自告六六、平元・三・一自告三七、平二・二・五自告五、五・二二自告八一、一二・二六自告二〇四、平五・七・三〇自告九〇、平六・三・一一自告六一、九・一自告一二九、平七・二・二四自告二八、六・二八自告一一九、平八・九・三〇自告二一七、平九・三・二六自告六五、平一〇・三・四自告七二、平一一・三・三〇自告八〇、九・二二自告二〇三、平一二・三・二一自告三八、五・三一自告一二九、一二・二六自告二七七、平一五・一二・一七総務告七三三、平一七・一・一四総務告三〇、平一七・三・二四総務告三四九、平一八・三・一七総務告一四八、九・二九総務告五一五、一一・一〇総務告五八四、平一九・三・一二総務告一三六、九・二一総務告五三二、平二二・六・二八総務告二四六、平二三・二・二三総務告四八、九・二二総務告四二〇、一二・二一総務告五五六、平二四・三・三〇総務告一二九、平二五・四・一総務告一六六、平二六・三・二七総務告一一六、一〇・一総務告三五六、平二七・九・三〇総務告三三四、平二八・四・一総務告一四六、平三〇・三・三〇総務告一四一、八・三一総務告三〇六、令元・六・二八総務告七八、令二・九・九総務告二六五、令五・三・三総務告五二、九・一九総務告三二一、一〇・二七総務告三六〇、一二・六総務告四〇六

危険物の規制に関する規則 (昭和三十四年総理府令第五十五号)の規定に基づき、製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示を次のとおり定める。

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

〔題名改正・昭五一自告五二〕

(定義)

第一条 この告示において使用する用語は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。) において使用する用語の例による。

(重要な水路)

第二条 規則第一条第三号ハに規定する重要な水路は、同条第二号に規定する河川以外の河川 (公共の水流及び水面をいう。) であつて、移送取扱所が設置される地点からの流域面積が二平方キロメートル以上のものとする。

(特定屋外貯蔵タンクの空間容積)

第二条の二 規則第三条第二項の告示で定める容積は、次の式により求めた側板の最上端までの空間高さに応じた容積以上の容積とする。

Hc=0.45D・Kh2

Hcは、側板の最上端までの空間高さ (単位 m)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Kh2は、第四条の二十第二項第三号に規定する液面揺動の設計水平震度

〔本条追加・昭五八自告一一九〕

(地下配管の塗覆装)

第三条 規則第十三条の四の規定により地下配管に塗覆装を行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。

一 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。

イ 塗装材にあつては、アスファルトエナメル又はブローンアスファルトであつて、配管に塗装した場合において、十分な強度を有し、かつ、配管と塗覆装との間に間げきが生じないための配管との付着性能を有するもの

ロ 覆装材にあつては、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)L三四〇五「ヘッシャンクロス」に適合するもの又は耐熱用ビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマットであつて、イの塗装材による塗装を保護又は補強するための十分な強度を有するもの

二 塗覆装の方法は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。

イ 配管の外面にプライマーを塗装し、その表面に前号イの塗装材を塗装した後、当該塗装材を含浸した前号ロの覆装材を巻き付けること。

ロ 塗覆装の厚さは、配管の外面から厚さ三・〇ミリメートル以上とすること。

〔本条改正・昭五二自告二二・昭五九自告二四・昭六二自告二〇〇・平一八総務告一四八・平二三総務告五五六・令元総務告七八〕

(地下配管のコーティング)

第三条の二 規則第十三条の四の規定により地下配管にコーティングを行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。

一 コーティング材料は、日本産業規格G三四七七-一「ポリエチレン被覆鋼管-第一部:外面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七-二「ポリエチレン被覆鋼管-第二部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくは日本産業規格G三四七七-三「ポリエチレン被覆鋼管-第三部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれらと同等以上の防食効果を有するものを用いること。

二 コーティングの方法は、日本産業規格G三四七七-一「ポリエチレン被覆鋼管-第一部:外面三層ポリエチレン押出被覆鋼管」、日本産業規格G三四七七-二「ポリエチレン被覆鋼管-第二部:外面ポリエチレン押出被覆鋼管」若しくは日本産業規格G三四七七-三「ポリエチレン被覆鋼管-第三部:外面ポリエチレン粉体被覆鋼管」に定める方法又はこれらと同等以上の防食効果を有する方法とすること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇・本条改正・令元総務告七八・令五総務告五二〕

(地下配管の電気防食)

第四条 規則第十三条の四の規定により、地下配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつてはマイナス〇・八五ボルト、飽和カロメル電極基準による場合にあつてはマイナス〇・七七ボルトより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。

二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。

三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。

〔本条改正・昭五二自告二二〕

(防油堤等の容量の算定の方法)

第四条の二 規則第十三条の三第二項に規定する二十号防油堤及び規則第二十二条第二項に規定する防油堤 (以下この条において「防油堤等」という。) の容量は、当該防油堤等の内容積から容量が最大であるタンク以外のタンクの防油堤等の高さ以下の部分の容積、当該防油堤等内にあるすべてのタンクの基礎の体積、仕切堤の体積及び当該防油堤等内に設置する配管の体積を差し引いたものとする。

〔本条追加・昭五一自告五二、見出し・本条改正・昭五二自告二二〕

(敷地境界線の外縁に存する施設)

第四条の二の二 規則第十九条の二第四号の告示で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 専ら貨物の輸送の用に供する鉄道又は軌道

二 製造業 (物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業及び倉庫業に係る事業所並びに油槽所の敷地であつて、当該敷地内に危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。) 第九条第一号イからハに掲げる建築物等の存しないもののうち、現に当該事業の用に供されているもの

三 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号) 第八条第一項第一号の工業専用地域内に存する道路で前号に掲げる事業所(油槽所を含む。以下この号において同じ。) の敷地相互間に存するもので、かつ、専ら当該事業所の交通の用に供するもの

〔本条追加・平一八総務告一四八〕

(地盤の範囲)

第四条の三 規則第二十条の二第二項第二号イの告示で定める範囲は、地表面からの深さが十五メートルで、かつ、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

第四条の四 規則第二十条の二第二項第二号ロの告示で定める範囲は、次項に定める地表面からの深さで、かつ、第三項に定める平面の範囲とする。

2 地表面からの深さは、次の各号に掲げる特定屋外貯蔵タンクの設置場所の地層の区分に応じ、当該各号に掲げる深さとする。

一 タンク荷重を支える地層が水平層状(標準貫入試験における標準貫入試験値が二十以上の相当な厚さの水平地層が存するとともに、当該地層と地表面との間にくさび状の地層が存しない状態をいう。第四条の六において同じ。) であるもの 地表面からの深さ十五メートル

二 前号の地層以外のもの 規則第二十条の二第二項第二号ロ(1)に定めるタンク荷重に対する支持力の安全率及び計算沈下量を確保するのに必要な深さ

3 平面の範囲は、次の式により求めた水平距離(当該距離が五メートル未満であるときは五メートル、十メートルを超えるときは十メートル)に特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

![]()

Lは、水平距離 (単位 m)

lは、前項の規定により求めた地表面からの深さ (単位 m)

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(支持力の安全率)

第四条の五 規則第二十条の二第二項第二号ロ(1)の告示で定める安全率の値は、一・五以上とする。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(計算沈下量)

第四条の六 規則第二十条の二第二項第二号ロ(1)の告示で定める計算沈下量の値は、次の各号に掲げる特定屋外貯蔵タンクの直径の区分に応じ、当該各号に掲げる沈下量(タンク荷重を支える地層が水平層状である場合は、当該沈下量の三倍の値とする。) 以下とする。

一 直径が十五メートル未満のもの 当該タンクの不等沈下が〇・〇五メートル

二 直径が十五メートル以上のもの 当該タンクの直径に対するタンクの不等沈下の数値の割合が三百分の一

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一一自告二〇三〕

(基礎の指定)

第四条の七 規則第二十条の二第二項第二号ロ(2)の告示で定める基礎は、同項第四号で定める盛り土であるものとする。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(地盤を構成する地質の制限)

第四条の八 規則第二十条の二第二項第二号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号に該当するものとする。

一 地下水によつて飽和されているものであること。

二 粒径加積曲線による通過重量百分率の五十パーセントに相当する粒径 (D50) が、二・〇ミリメートル以下のものであること。

三 次の表の上欄に掲げる細粒分含有率(篩〔ふる〕い目の開き〇・〇七五ミリメートルを通過する土粒子の含有率をいう。第七十四条において同じ。) の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。

細粒分含有率 |

標準貫入試験値 |

|

|---|---|---|

A |

B |

|

五パーセント未満 |

十二 |

十五 |

五パーセント以上十パーセント以下 |

八 |

十二 |

十パーセントを超え三十五パーセント未満 |

六 |

七 |

備考

一 Aは、タンクの設置位置の中心を中心とし当該タンクの半径から五メートルを減じた値を半径とする円の範囲内の砂質土に係る値をいう。

二 Bは、第四条の四第三項に規定する平面の範囲 (備考一の範囲を除く。) 内の砂質土に係る値をいう。

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平六自告一二九・平一一自告二〇三〕

(すべりの安全率)

第四条の九 規則第二十条の二第二項第三号の告示で定める安全率は、一・二以上の値とする。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(盛り土の構造)

第四条の十 規則第二十条の二第二項第四号の告示で定めるところにより造る盛り土は、次のとおりとする。

一 締固めのまき出し厚さは、〇・三メートル以下とし、均一に締め固めること。

二 犬走りの最小幅は、特定屋外貯蔵タンクの直径が二十メートル未満のものにあつては一メートル以上、二十メートル以上のものにあつては一・五メートル以上とすること。

三 犬走り及び法〔のり〕面の勾配は、それぞれ二十分の一以下及び二分の一以下とすること。

四 犬走り及び法〔のり〕面は、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。

五 締固めが完了した後において盛り土を掘削しないこと。ただし、規則第二十条の二第二項第六号の規定により基礎を補強するための措置を講ずる場合等の必要があるときは、この限りでない。この場合において、当該盛り土の埋戻し部分は、粒調砕石又はソイルセメント等により盛り土が部分的に沈下しないよう締固めを行うこと、当該埋戻し部分の特定屋外貯蔵タンクの沈下を防止するための板を設けること等の措置を講ずること。

六 盛り土の表面の仕上げは、次によること。

イ 側板の外部の近傍の表面は、当該近傍の円周上の十メートル以下の等間隔の点 (当該点の和が八点未満となるときは、八点とする。) 相互における高低差の最高値が二十五ミリメートル以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が十ミリメートル以下であること。

ロ イによるほか盛り土の表面は、特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心として半径約十メートルを増すごとの同心円 (特定屋外貯蔵タンクの直径が四十メートル以下のものにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの半径の二分の一を半径とする円とし、直径が四十メートルを超えるものにあつてはイによる円との間隔が十メートル未満となる円は除くものとする。) を描き、それぞれの円周上の十メートル以下の等間隔の点相互における高低差の最高値が二十五ミリメートル以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が十ミリメートル以下であること。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(基礎の補強)

第四条の十一 規則第二十条の二第二項第六号の告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置は、特定屋外貯蔵タンクの側板の直下又は側板の外傍について鉄筋コンクリートリングにより行うものとする。ただし、側板の直下については、砕石リングにより行うことができる。

2 前項の措置を鉄筋コンクリートリングにより行う場合は、次によるものとする。

一 鉄筋コンクリートリングの高さは、一メートル以上とすること。

二 鉄筋コンクリートリングの天端の幅は、一メートル (側板の外傍に設けるものにあつては、〇・三メートル) 以上とすること。

三 コンクリートの設計基準強度は、二十一ニュートン毎平方ミリメートル以上のものであること。

四 コンクリートの許容圧縮応力度は、七ニュートン毎平方ミリメートル以上のものであること。

五 コンクリートの許容曲げ引張り応力度は、〇・三ニュートン毎平方ミリメートル以上のものであること。

六 鉄筋の許容応力度は、日本産業規格G三一一二「鉄筋コンクリート用棒鋼」 (SR235、SD295A又はSD295Bに係る規格に限る。) のうちSR235を用いる場合にあつては百四十ニュートン毎平方ミリメートル、SD295A又はSD295Bを用いる場合にあつては百八十ニュートン毎平方ミリメートルとすること。

七 側板の直下に設ける鉄筋コンクリートリングには、当該鉄筋コンクリートリングの内部に浸透した水を排除するための排水口を設けるとともに、当該鉄筋コンクリートリングの天端と特定屋外貯蔵タンクの底部との間に緩衝材を設けること。

3 第一項の措置を砕石リングにより行う場合は、次によるものとする。

一 砕石リングの高さ及び天端の幅は、二メートル以上とすること。

二 砕石リングに用いる砕石は、最大粒径が五十ミリメートル以下のもので、かつ、十分締め固めることができるよう当該粒度が調整されているものであること。

三 砕石リングは、平板載荷試験における平板載荷試験値 (五ミリメートル沈下時における試験値 (K30値) とする。) が二百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・昭五九自告二四・平二自告二〇四・平一一自告二〇三・令元総務告七八号〕

(貯蔵する危険物の比重)

第四条の十二 特定屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が一・〇に満たないときは、当該比重を一・〇として計算するものとする。

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(支持力の計算方法)

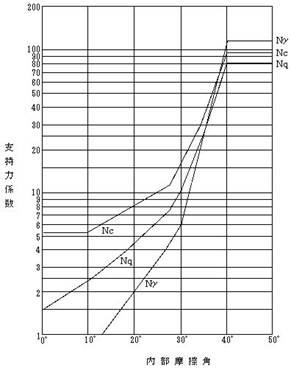

第四条の十三 特定屋外貯蔵タンクの地盤の支持力の計算方法は、次のイの式及びロの式によるものとする。ただし、第四条の十一第二項及び第三項に規定する特定屋外貯蔵タンクの側板の直下に設ける鉄筋コンクリートリング又は砕石リング (砕石リングの天端が当該タンクの側板の内側に二メートル以上張り出しているものに限る。) を設けるものにあつては、イの式によるものとする。

イ qd1=1.3C・Nc+0.3γ1・B・Nγ+γ2・Df・Nq

ロ qd2=1.0C・Nc+0.75γ1・Nγ+γ2・Df・Nq

qd1は、地盤の極限支持力 (単位 kN/m2)

qd2は、局部的地盤の極限支持力 (単位 kN/m2)

Cは、粘着力 (単位 kN/m2)

Nc、Nq及びNγは、支持力係数 (次の図により土の内部摩擦角からそれぞれ求める値)

γ1及びγ2は、それぞれ根入〔ねいれ〕の下方及び上方の土の有効単位体積重量 (単位 kN/m3)

Bは、特定屋外貯蔵タンクの直径 (単位 m)

Dfは、地表面からの根入〔ねいれ〕深さ (単位 m)

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一一自告二〇三〕

(沈下量の計算方法)

第四条の十四 特定屋外貯蔵タンクの地盤の沈下量の計算方法は、粘性土層にあつては次のイの式により、砂質土層にあつては次のロの式によるものとする。

イ ![]()

ロ ![]()

Sは、沈下量 (単位 m)

Ccは、標準圧密試験により求めた圧縮指数

e0は、標準圧密試験により求めた初期間げき比

P1は、有効土被〔かぶ〕り荷重 (単位 kN/m2)

ΔPは、タンク荷重による増加地中荷重 (単位 kN/m2)

P0は、圧密降伏荷重 (単位 kN/m2)

Zは、地表面からの深さ (単位 m)

Nは、標準貫入試験値

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一一自告二〇三・平二二総務告二四六〕

(すべりの計算方法)

第四条の十五 特定屋外貯蔵タンクの地盤のすべりの計算方法は、次の式によるものとする。

![]()

Fは、安全率

Cは、粘着力 (単位 kN/m2)

l は、分割片におけるすべり面の長さ (単位 m)

Wは、分割片における幅一メートル当たりの有効重量 (単位 kN/m)

θ は、分割片でのすべり面と水平面のなす角 (単位 度)

φは、内部摩擦角 (単位 度)

W0は、分割片における幅一メートル当たりの全重量 (単位 kN/m)

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一一自告二〇三〕

(基礎及び地盤に係る試験)

第四条の十六 規則第二十条の三の告示で定める試験は、次の各号に掲げるものとする。

一 規則第二十条の二第二項第二号ハの地盤の堅固さを確認するための試験

二 規則第二十条の二第二項第四号の基礎の堅固さを確認するための試験

三 第四条の十一第三項第三号の平板載荷試験

〔本条追加・昭五二自告二二〕

(許容応力)

第四条の十六の二 規則第二十条の四第二項第一号の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

一 主荷重によつて生ずる応力 次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値

応力の種類 |

許容応力 |

|---|---|

引張応力 |

S |

圧縮応力 |

S又はS′のいずれか小なる値 |

備考

一 Sは、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値 (単位 N/mm2)

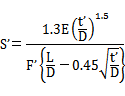

二 S’は、次の式により求めた値

![]()

Eは、205,939.7 (単位 N/mm2)

tは、座屈を求める段の側板の厚さ (単位 mm)

γは、2.25

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 mm)

二 主荷重と風荷重又は地震の影響との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に一・五を乗じた値

〔本条追加・昭五八自告一一九、改正・平一一自告二〇三〕

(最小厚さ等)

第四条の十七 規則第二十条の四第二項第二号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 側板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの内径の区分に応じ、同表の下欄に掲げる厚さとすること。

内径(単位 m) |

厚さ(単位 ㎜) |

|---|---|

十六以下のもの |

四・五 |

十六を超え三十五以下のもの |

六 |

三十五を超え六十以下のもの |

八 |

六十を超えるもの |

十 |

二 底板の最小厚さは、特定屋外貯蔵タンクの容量が千キロリツトル以上一万キロリツトル未満のものにあつては九ミリメートル、一万キロリツトル以上のものにあつては十二ミリメートルとすること。ただし、貯蔵する危険物の性状等から底板が腐食するおそれがないと認められる場合は、当該底板の厚さを減ずることができる。

三 屋根の最小厚さは、四・五ミリメートルとすること。

四 アニュラ板の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及びアニュラ板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さの区分に応じ、同表の下欄に掲げる寸法等とする。

側板の最下段の厚さ |

アニュラ板の各寸法等(単位 ㎜) |

||

|---|---|---|---|

側板外面からの張出し寸法 |

側板内面からタンク中心部に向かつての張出しの長さ |

最小厚さ |

|

十五を超え二十以下のもの |

七十五 |

千 |

十二 |

二十を超え二十五以下のもの |

百 |

千五百 |

十五 |

二十五を超え三十以下のもの |

百 |

千五百 |

十八 |

三十を超えるもの |

百 |

千五百 |

二十一 |

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・昭五七自告一一九〕

(主荷重及び従荷重)

第四条の十八 特定屋外貯蔵タンクに係る主荷重及び従荷重 (次条及び第四条の二十に定めるものを除く。) の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 特定屋外貯蔵タンクの自重は、当該特定屋外貯蔵タンクの鋼材の比重を七・八五として計算すること。

二 貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が一・〇に満たないときは、当該比重を一・〇として計算すること。

三 温度変化の影響は、貯蔵する危険物の最高液温と当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域における年間平均気温との差とし、特定屋外貯蔵タンクの鋼材の線膨脹係数を12×10-6として計算すること。

四 積雪荷重は、積雪量が一平方メートル当たり一センチメートルにつき十九・六ニュートン以上として計算すること。

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一一自告二〇三〕

(風荷重等)

第四条の十九 特定屋外貯蔵タンクに係る風荷重の計算方法等は、次に掲げるとおりとする。

一 一平方メートル当たりの風荷重は、次の式によること。

![]()

qは、風荷重 (単位kN/m2)

kは、風力係数 (円筒形タンクの場合は〇・七、円筒形タンク以外のタンクの場合は一・〇)

hは、地盤面からの高さ (単位 m)

二 前号の規定にかかわらず、海岸、河岸、山上等強風を受けるおそれのある場所に設置するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが二十五メートル以上のものに係る風荷重の値は、一平方メートルにつき二・〇五キロニュートン、円筒形タンク以外のタンクで地盤面からの高さが二十五メートル以上のものに係る風荷重の値は、一平方メートルにつき二・九四キロニュートンとすること。

2 特定屋外貯蔵タンクにウインドガーダーを設ける場合における断面係数等の計算方法は、次に掲げるところによるものとする。

一 ウインドガーダーの必要断面係数は、特定屋外貯蔵タンクの側板の最上部に設けるもの (以下「上部ウインドガーダー」という。) にあつては次のイの式により、上部ウインドガーダー以外のウインドガーダー (以下「中間ウインドガーダー」という。) にあつては次のロの式により求めた値から設計に係る上部ウインドガーダー又は中間ウインドガーダーの形状を考慮して次号により求めた断面係数の値を減じた値を超える値とすること。

イ ![]()

Zは、断面係数 (単位 cm3)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Hは、特定屋外貯蔵タンクの底部から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ (単位 m)

![]()

hは、地盤面から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ (単位 m)

ロ ![]()

Zは、断面係数 (単位 cm3)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の取付け間隔 (単位 m)

![]()

hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ (単位 m)

二 前号の規定により減ずる断面係数の値は、ウインドガーダーの設置位置に応じ、次に掲げるものとすること。

イ 上部ウインドガーダーにあつては、当該上部ウインドガーダーの取付け幅に当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方にそれぞれ側板の厚さの十六倍に相当する値を加えた値 (上部ウインドガーダーの取付け位置から側板の最上端までの間隔が当該側板の厚さの十六倍未満である場合は、当該取付け幅に当該間隔と当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の下方に側板の厚さの十六倍に相当する値とを加えた値) を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値

ロ 中間ウインドガーダーにあつては、当該中間ウインドガーダーの取付け幅に当該中間ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方に次の式により求めた値を加えた値を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値

![]()

Lは、求める値 (単位 cm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

tは、中間ウインドガーダーを取り付ける側板の厚さ (くされ代を除く。) (単位 mm)

三 中間ウインドガーダーの設置位置は、次の式によること。

Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の間隔 (単位 m)

tは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダーと中間ウインドガーダーとを取り付ける位置の範囲内に存する側板の厚さ (くされ代を除く。) から求めた加重平均板厚 (単位 mm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

![]()

hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ (単位 m)

〔本条追加・昭五二自告二二、一・二項改正・平一一自告二〇三〕

(地震の影響)

第四条の二十 特定屋外貯蔵タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。

一 水平方向及び鉛直方向地震動によるタンク本体慣性力

二 水平方向及び鉛直方向地震動による側板部に作用する動液圧

三 水平方向地震動による底部水平力

四 水平方向地震動による側板部のモーメント

五 水平方向地震動による底板部のモーメント

六 液面揺動による側板部に作用する動液圧

七 液面揺動による底部水平力

八 液面揺動による側板部のモーメント

九 液面揺動による底板部のモーメント

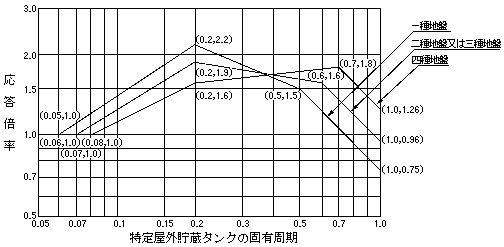

2 地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。

一 設計水平震度は、次の式によること。

Kh1=0.15ν1・ν2・ν3

Kh1は、設計水平震度

ν1は、地域別補正係数 (次の表イの中欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第三号、第四条の二十三第一号、第四条の四十五第二項第一号及び第二号、第十三条第二項第一号並びに第七十九条第二号において同じ。)

ν2は、地盤別補正係数 (次の表ロの上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクが設置される地盤の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第四条の二十三第一号、第四条の四十五第二項第二号及び第七十九条第二号において同じ。)

ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期を考慮した応答倍率 (次の図ハに掲げる地盤の区分に応じて特定屋外貯蔵タンクの固有周期より求めた値とする。第七十九条第二号において同じ。)

イ

地域区分 |

地域別補正係数 |

|

|---|---|---|

(一) |

(二)又は(三)に掲げる地域以外の地域 |

一・〇〇 |

(二) |

北海道のうち |

〇・八五 |

(三) |

北海道のうち |

〇・七〇 |

備考 この表に掲げる区域は、平成十八年四月一日における行政区画によつて表示されたものとする。 |

||

ロ

地盤の区分 |

地盤別補正係数 |

|---|---|

第三紀以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが十メートル未満の地盤(以下「一種地盤」という。) |

一・五〇 |

岩盤までの洪積層の厚さが十メートル以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが十メートル未満の地盤(以下「二種地盤」という。) |

一・六七 |

岩盤までの沖積層の厚さが十メートル以上二十五メートル未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが五メートル未満の地盤(以下「三種地盤」という。) |

一・八三 |

その他の地盤(以下「四種地盤」という。) |

二・〇〇 |

ハ

備考

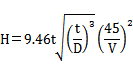

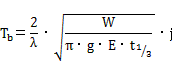

特定屋外貯蔵タンクの固有周期の計算方法は、次の式によること。

Tbは、特定屋外貯蔵タンクの固有周期 (単位 s)

λは、次の式により求めた値

λ=0.067 (H/D)2-0.30 (H/D) +0.46

Hは、最高液面高さ (単位 m)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Wは、危険物の貯蔵重量 (単位 kN)

gは、重力加速度 (単位 m/s2)

Eは、205,939.7 (単位 N/mm2)

t1/3は、タンク底部から最高液面高さの3分の1の高さにおける側板の板厚 (くされ代を除く。) (単位 mm)

jは、基礎及び地盤とタンク本体との連成の影響に基づく補正係数で、四種地盤上に設置された直接基礎型式の特定屋外貯蔵タンクにあつては一・一、それ以外の特定屋外貯蔵タンクにあつては一・〇とする。

二 設計鉛直震度は、設計水平震度の二分の一とすること。

三 液面揺動の設計水平震度は次の式によること。

Kh2=0.15ν1・ν4・ν5

Kh2は、液面揺動の設計水平震度

ν1は、地域別補正係数

ν4は、液面揺動の一次固有周期を考慮した応答倍率であつて、次の式により求めた値

![]()

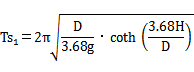

Ts1は、液面揺動の一次固有周期であつて、次の式により求めた値

Ts1は、液面揺動の一次固有周期 (単位 s)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

gは、重力加速度 (単位 m/s2)

Hは、最高液面高さ (単位 m)

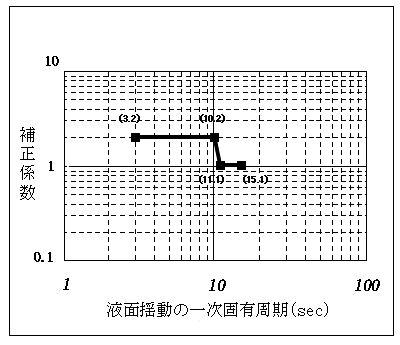

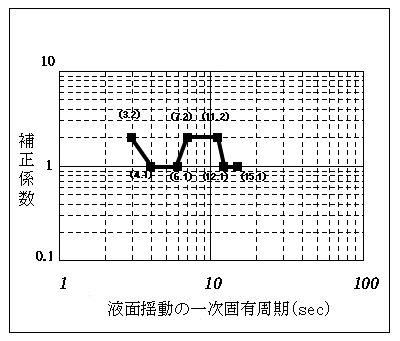

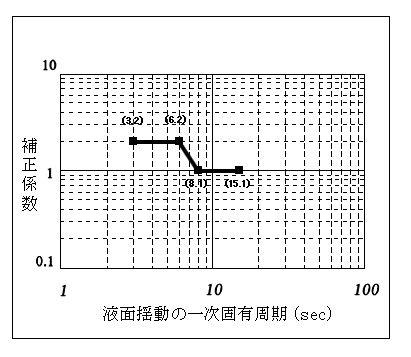

ν5は、長周期地震動に係る地域特性に応じた補正係数 (次のイからハまでに規定する区域に設置される特定屋外貯蔵タンクにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの存する敷地又はその周辺で得られた強震計地震動記録等に基づき、地域特性を考慮して予想された速度応答スペクトルから、当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じた速度を100cm/sで除した値 (当該値が次のイからハまでにそれぞれ掲げる図から当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じて求めた値を下回る場合にあつては、当該図から求めた値とする。ただし、適切な強震計地震動記録等が得られていない場合にあつては、当該図から求めた値とすることができる。) とし、その他の特定屋外貯蔵タンクにあつては一・〇とする。)

イ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 (昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。) 別表第二号、第十二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域

ロ 区域令別表第十六号から第二十一号までに掲げる地区ごとの区域

ハ 区域令別表第二号の二、第四号、第十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までに掲げる地区ごとの区域

〔本条追加・昭五二自告二二、全改・昭五八自告一一九、二項改正・昭六二自告二〇〇・平六自告一二九・平八自告二一七・平一一自告二〇三・平一七総務告三〇・平一八総務告一四八・平一八総務告五八四・平二八総務告一四六・平三〇総務告三〇六・令二総務告二六五・令五総務告三六〇〕

(側板の厚さの計算方法)

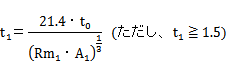

第四条の二十一 特定屋外貯蔵タンクの側板の厚さは、次の式により求めた値 (側板最下段にあつては、当該値に一・一八を乗じた値) にくされ代を加えた値とする。

![]()

tは、最小必要厚さ (単位 mm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Hは、側板の厚さを求める段の下端から貯蔵する危険物の最高液面までの高さ (単位 m)

ρは、貯蔵する危険物の比重

Sは、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値 (単位 N/mm2)

〔本条追加・昭五二自告二二、全改・昭五八自告一一九、改正・平一一自告二〇三〕

(溶接施工方法確認試験の方法等)

第四条の二十一の二 規則第二十条の四第三項の告示で定める溶接施工方法確認試験の方法等は、次に掲げるとおりとする。

一 溶接施工方法確認試験は、特定屋外貯蔵タンクに用いる鋼板、当該タンクの工事に用いる溶接材料、溶接方法等の組合せが同一となる溶接条件又はこれに準ずるものによつて行うこと。

二 溶接施工方法確認試験は、突合せ溶接又はすみ肉溶接により溶接をした材料から試験片を作成し、当該試験片について断面マクロ試験及び次に掲げる機械試験を行うこと。

イ 突合せ溶接についての試験方法は、次に掲げるとおりとすること。

(1)引張り試験は、日本産業規格Z三一二一「突合せ溶接継手の引張試験方法」によること。

(2)曲げ試験は、日本産業規格Z三一二二「突合せ溶接継手の曲げ試験方法」によること。

(3)衝撃試験 (母材に衝撃値の規格がある継手に限る。) は、日本産業規格Z二二四二「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」によること。

ロ T型すみ肉溶接についての試験方法は、日本産業規格Z三一三四「T型すみ肉溶接継手の曲げ試験方法」によること。

ハ 重ねすみ肉溶接についての試験方法は、イに掲げる引張り試験によること。

2 規則第二十条の四第三項の告示で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 断面マクロ試験においては、溶込み不良及び割れがないこと。

二 突合せ溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値以上であること。

三 重ねすみ肉溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値の五十パーセント以上であること。

四 突合せ溶接継手の曲げ試験においては、試験片の曲がりの外側の表面に次の欠陥が生じないこと。

イ 一の割れ (縁角に生じる小さな割れを除く。) の長さが三ミリメートル以上のもの

ロ 割れの長さの合計が七ミリメートルを超えるもの

ハ 割れ及びブローホールの個数の合計が十を超えるもの

五 T型すみ肉溶接継手の曲げ試験においては、曲げ角度がそれぞれ十五度になるまで試験片に割れが生じないこと。

六 衝撃試験においては、吸収エネルギーが次の表に掲げる母材の規格に応じて定める値以上であること。

母材の規格 |

試験温度 |

吸収エネルギー |

|

|---|---|---|---|

三個の平均 |

一個の最低 |

||

日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400B、SM490B、SM490YB若しくはSM520B又は日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400B若しくはSMA490B |

〇 |

二十一 |

十四 |

日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400C、SM490C若しくはSM520C、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400C若しくはSMA490C又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」のうち、SPV235、SPV315若しくはSPV355 |

〇 |

三十五 |

二十八 |

日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM570又は日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA570 |

零下五 |

四十 |

二十八 |

日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」のうち、SPV450又はSPV490 |

零下十 |

四十 |

二十八 |

〔本条追加・平九自告六五、一項改正・平一八総務告一四八・令元総務告七八〕

(損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)

第四条の二十一の三 規則第二十条の四第二項第三号の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、一枚板構造の浮き屋根を有するもののうち次のものとする。

一 容量二万キロリットル以上のもの

二 容量二万キロリットル未満であつて、かつ、第二条の二に規定するHcが二・〇メートル以上となるもの

〔本条追加・平一七総務告三〇〕

(浮き屋根に作用する荷重等)

第四条の二十一の四 前条に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根は、一次及び二次のモードを考慮した液面揺動の影響によつて浮き屋根に作用する次の荷重により、外周浮き部分に生じる応力が材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の九十パーセントの値以下であること。

一 円周方向面外曲げモーメント

二 水平面内曲げモーメント

三 円周方向圧縮力

〔本条追加・平一七総告三〇〕

(浮き屋根等の構造)

第四条の二十二 第四条の十八から前条までに規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根及び底部の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 浮き屋根の構造は、次に掲げるところによること。

イ 浮き屋根は、当該浮き屋根の浮き部分が仕切り板により完全に仕切られたもので、かつ、当該仕切り板で仕切られた室(以下この号において「室」という。) が、一枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する二の室(第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクにあつては、連続する三の室に加えて回転止め、検尺管等が貫通している室)及び当該浮き屋根の浮き部分以外の部分が破損した場合において、二枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する二の室が破損した場合において沈下しないものであること。

ロ 浮き屋根の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が〇・七以上であるときは、当該比重を〇・七として計算するものとすること。

ハ 第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、完全溶込み溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。

ニ 浮き屋根は、当該浮き屋根上に少なくとも二百五十ミリメートルに相当する水が滞留した場合において沈下しないものであること。

ホ 室には、マンホールを設けるものとし、当該マンホールは、イに規定する浮き屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜又はニに規定する水の滞留がある場合においても当該マンホールから室内に危険物又は水が浸入しない構造とするとともに、当該マンホールのふたは、風、地震動等によつて離脱しないものであること。

ヘ 浮き屋根には、当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域の降雨量に応じて必要な排水能力を有する排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けるほか、当該排水設備が正常に機能しない場合又は当該排水設備の排水能力を超える降雨があつた場合において排水できる非常排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けること。この場合において、特定屋外貯蔵タンクの直径が四十メートル以下のものにあつては口径が八十ミリメートル以上の排水管を、直径が四十メートルを超えるものにあつては口径が百ミリメートル以上の排水管をそれぞれ一以上設けること。

ト ヘに規定する排水設備及び非常排水設備のうち第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根に設けるものにあつては、当該排水設備又は非常排水設備から危険物が当該特定屋外貯蔵タンク外部に流出するおそれが生じた場合に速やかに流出を防止できる機能を有すること。

チ 浮き屋根には、浮き屋根が支柱で支えられている場合において、危険物の出し入れによつて、屋根が破損しないよう必要な通気管等を設けること。

リ 浮き屋根には、当該浮き屋根を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き屋根の回転を防止するための機構が設けられていること。

ヌ 浮き屋根の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性能を有する材料により被覆すること。

ル 浮き屋根の上に設けられている可動はしご、回転止め、検尺管、浮き屋根の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものであること。

二 特定屋外貯蔵タンクの底部には、地震等により当該タンクの底部を損傷するおそれのある貯留設備等を設けないこと。

〔本条追加・昭五二自告二二、改正・平一七総務告三〇・平一八総務告一四八〕

(準特定屋外貯蔵タンクの地盤の範囲)

第四条の二十二の二 規則第二十条の三の二第二項第二号イの告示で定める範囲は、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

第四条の二十二の三 規則第二十条の三の二第二項第二号ロの告示で定める範囲は、五メートルに準特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該準特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの支持力の安全率)

第四条の二十二の四 規則第二十条の三の二第二項第二号ロ(1)の告示で定める支持力の計算方法は、第四条の十三で定めるイの式によるものとし、その安全率の値は三以上とする。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの計算沈下量)

第四条の二十二の五 規則第二十条の三の二第二項第二号ロ(1)の告示で定める沈下量の計算方法は、第四条の十四に定める式によるものとし、その計算沈下量は〇・一五メートル以下とする。ただし、最高液面高さのタンク内径に対する比が一・〇を超える場合の計算沈下量は、次の式によるものとする。

S=0.15×D/H

Hは、準特定屋外貯蔵タンクの最高液面高さ (単位 m)

Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 m)

Sは、計算沈下量 (単位 m)

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの地盤を構成する地質の制限)

第四条の二十二の六 規則第二十条の三の二第二項第二号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 地表面からの深さが三メートル以内の地質が、次に掲げるものであること。

イ 地下水によつて飽和されているものであること。

ロ 粒径加積曲線による通過重量百分率の五十パーセントに相当する粒径 (D50) が、二・〇ミリメートル以下のものであること。

ハ 次のいずれかに該当するものであること。

(1)次の表の上欄に掲げる細粒分含有率 (篩〔ふる〕い目の開き〇・〇七五ミリメートルを通過する土粒子の含有率をいう。) の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。

細粒分含有率 |

標準貫入試験値 |

|---|---|

五パーセント未満 |

十五 |

五パーセント以上十パーセント以下 |

十二 |

十パーセントを超え三十五パーセント未満 |

七 |

(2)第七十四条に定める計算式により計算されるFLの値が一以下であること。

二 地表面からの深さが二十メートル以内の地質が、次に掲げるものであること。

イ 第七十四条に定める計算式により計算される地質の液状化指数が五を超えるものであること。

ロ 前号イ及びロに該当するものであること。

〔本条追加・平一一自告八〇、改正・平一一自告二〇三〕

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎の補強)

第四条の二十二の七 規則第二十条の三の二第二項第二号ロ(2)の告示で定める基礎の構造は、次の各号のいずれかとする。

一 局部的な沈下を防止できる鉄筋コンクリートスラブを有するものであること。

二 局部的な沈下を防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の直下に有するものであること。

三 局部的なすべりを防止できる一体構造の鉄筋コンクリートリングを側板の外傍に有するものであること。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率)

第四条の二十二の八 規則第二十条の三の二第二項第三号の告示で定める安全率は、一・二以上の値とする。この場合において、安全率は、第四条の十五に定める計算方法によるものとする。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎の構造)

第四条の二十二の九 規則第二十条の三の二第二項第四号及び第五号の告示で定めるところにより造る基礎は、次のとおりとする。

一 締固めのまき出し厚さは、〇・三メートル以下とし、均一に締め固めること。

二 犬走り及び法〔のり〕面の勾〔こう〕配は、それぞれ二十分の一以下及び二分の一以下とすること。

三 犬走り及び法〔のり〕面は、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重)

第四条の二十二の十 規則第二十条の四の二第一項の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重の計算方法は、第四条の十八第一号、第三号及び第四号、第四条の十九第一項並びに第四条の二十第一項第一号から第五号まで並びに第二項第一号及び第二号の規定を準用するほか、貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の実比重に基づき計算することができることとする。

〔本条追加・平一一自告八〇〕

(準特定屋外貯蔵タンクの許容応力)

第四条の二十二の十一 規則第二十条の四の二第二項第二号及び第三号の告示で定める許容応力は、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値とする。

応力の種類 |

許容応力 |

|

|---|---|---|

常時 |

地震時 |

|

引張応力 |

S |

/ |

圧縮応力 |

/ |

S′ |

備考

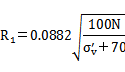

一 Sは、次の式により求めた値

S=2σy/3

σyは、使用材料の実降伏強度 (単位 N/mm2)

二 S’は、次の式により求めた値

![]()

Eは、使用材料のヤング率 (単位 N/mm2)

tは、座屈を求める段の側板の実板厚 (単位 mm)

γは、1.1

Dは、準特定屋外貯蔵タンクの内径 (単位 mm)

〔本条追加・平一一自告八〇、改正・平一一自告二〇三〕

(地震動による慣性力及び風荷重の計算方法)

第四条の二十三 規則第二十一条第二項の告示で定める計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 地震動による慣性力は、タンクの自重と当該タンクに貯蔵する危険物の重量との和に設計水平震度を乗じて求めること。この場合において、設計水平震度は、次の式によるものとする。

Kh1’=0.15ν1・ν2

Kh1’は、設計水平震度

ν1は、地域別補正係数

ν2は、地盤別補正係数

二 風荷重は、第四条の十九第一項に定めるところによること。

〔(本条追加・昭五二自告二二、改正・昭五八自告一一九)〕

(浮き蓋の浮力を有する構造)

第四条の二十三の二 規則第二十二条の二第一号ロの告示で定める浮力を有する構造は、第四条の二十二第一号イ及びロの規定の例によるものとする。この場合において、同号イ及びロ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(損傷を生じない一枚板構造の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)

第四条の二十三の三 規則第二十二条の二第一号ハの告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、第四条の二十一の三に規定するものとする。この場合において、同条中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(浮き蓋に作用する荷重等)

第四条の二十三の四 規則第二十二条の二第一号ハの告示で定める液面揺動により損傷を生じない構造は、第四条の二十一の四の規定の例によるものとする。この場合において、同条中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(浮き蓋の溶接方法)

第四条の二十三の五 規則第二十二条の二第一号ニの告示で定める溶接方法は、第四条の二十二第一号ハの規定の例によるものとする。この場合において、同号ハ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(浮き蓋の浮き室に設けるマンホール)

第四条の二十三の六 規則第二十二条の二第一号ホの告示で定めるマンホールは、第四条の二十二第一号ホ (水の滞留がある場合に係る部分を除く。) の規定の例によるものとする。この場合において、同号ホ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造)

第四条の二十三の七 規則第二十二条の二第三号イの告示で定める浮力を有する構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 浮き蓋の浮き部分が有する浮力は、浮き蓋の重量の二倍以上であること。

二 浮き蓋の浮き部分のうち二つが破損した場合における浮力が、浮き蓋の重量以上であること。

三 前二号の浮き蓋の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が〇・七以上であるときは、当該比重を〇・七として計算するものとすること。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(損傷を生じない構造の簡易フロート型の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)

第四条の二十三の八 規則第二十二条の二第四号ただし書の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、次の各号に掲げるものとする。

一 第四条の二十第二項第三号に規定するν5が一・〇となるもの。

二 タンクの内径が三十メートル以上となるもの。

〔本条追加・平二三総務告五五六〕

(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置場所の制限)

第四条の二十四 規則第二十二条の三の二第三項第一号の告示で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるものから水平距離三百メートルの範囲内の場所

二 地下鉄、地下トンネル又は地下街その他の地下工作物 (当該地中タンクに係る坑道等の地下工作物を除く。) から水平距離が地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンク底板上面から地盤面までのタンク高さの数値のうち大きいものに等しい距離の範囲内の場所

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地盤の範囲)

第四条の二十五 第四条の四の規定は、規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)の告示で定める範囲について準用する。この場合において、同条中「規則第二十条の二第二項第二号ロの告示で定める範囲」とあるのは「規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)の告示で定める範囲」と、「地表面」とあるのは「タンク底部 (第四条の三十三第三号に定める排水層を設ける場合にあつては、排水層下面) 」と、「特定屋外貯蔵タンク」とあるのは「地中タンク」と、「タンク荷重」とあるのは「地中タンク荷重」と、「規則第二十条の二第二項第二号ロ(1)」とあるのは「規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)」と読み替えるものとする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(支持力の安全率)

第四条の二十六 規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)の告示で定める安全率の値は、三以上とする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(計算沈下量)

第四条の二十七 規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)の告示で定める計算沈下量の値は、当該タンクの直径に対する沈下差 (タンク底板の中心部の沈下量と側板下端の沈下量との差の最大値をいう。) の数値の割合が六百分の一以下とする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地盤の範囲)

第四条の二十八 規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(4)の告示で定める範囲は、地盤面から、タンク底部からの深さが十五メートルの深さまでの範囲で、かつ、当該タンクの設置位置の中心を中心として当該タンクの半径に十メートルを加えた距離を半径とする円の範囲とする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地盤を構成する地質の制限)

第四条の二十九 第四条の八の規定は、規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(4)の告示で定める地質について準用する。この場合において、同条第三号の表備考二中「第四条の四第三項に規定する平面の範囲 (備考一の範囲を除く。) 内」とあるのは「第四条の二十八に規定する平面の範囲 (備考一の範囲を除く。) 内」と読み替えるものとする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(すべりの安全率)

第四条の三十 規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(5)の告示で定める安全率は一・三以上の値とする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(人工地盤)

第四条の三十一 規則第二十二条の三の二第三項第四号ロ(6)の告示で定める基準は次のとおりとする。

一 人工地盤は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて、十分に締め固めること。

二 人工地盤の高さは、周辺の在来地盤面 (地中タンクを設置する以前の地盤面をいう。以下同じ。)から十メートル以下であること。

三 人工地盤の法〔のり〕面の勾配は、九分の五以下であること。

四 人工地盤の天端の幅は、十メートル又は周辺の在来地盤面から地中タンクの人工地盤面までの高さの二倍のうちの大きいものに等しい値以上の値であること。

五 人工地盤の法〔のり〕面には、高さ七メートル以内ごとに幅員一メートル以上の小段を設けること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(材料の規格)

第四条の三十二 規則第二十二条の三の二第三項第五号ロの告示で定める規格は、次のとおりとする。

一 セメントにあつては、日本産業規格R五二一〇「ポルトランドセメント」、日本産業規格R五二一一「高炉セメント」、日本産業規格R五二一二「シリカセメント」又は日本産業規格R五二一三「フライアッシュセメント」

二 鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートの鉄筋にあつては、日本産業規格G三一一二「鉄筋コンクリート用棒鋼」 (SD490に係る規格を除く。)

三 プレストレストコンクリートのPC鋼材にあつては、日本産業規格G三五三六「PC鋼線及びPC鋼より線」又は日本産業規格G三一〇九「PC鋼棒」

四 鋼材 (前二号に掲げるものを除く。)にあつては、規則第二十条の五各号に掲げる規格、日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C及びS25Cに係る規格に限る。) 、日本産業規格G四〇五三「機械構造用合金鋼鋼材」(SCM435に係る規格に限る。)、日本産業規格A五五二五「鋼管ぐい」、日本産業規格A五五二六「H形鋼ぐい」又は日本産業規格A五五二八「熱間圧延鋼矢板」

五 骨材にあつては、清浄、堅硬かつ耐久的であり、適当な粒度を有するもの。ただし、コンクリートに用いる骨材にあつては、コンクリート部材の寸法及び鉄筋等の配置に適合した最大寸法並びに適当な粒度を有し、清浄、堅硬かつ耐久的であつて、コンクリートの品質に悪影響を与える有害物を含んでいないものとする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇、改正・平二自告二〇四・平一八総務告一四八・令元総務告七八〕

(揚水設備)

第四条の三十三 規則第二十二条の三の二第三項第五号ハの告示で定める基準は次のとおりとする。

一 揚水設備は、有孔管、集水槽等の集水装置及び排水層並びにポンプ、電動機、配管等の揚水装置により構成され、底板に揚圧力を生じさせない機能を有するものであること。

二 揚水設備の集水装置は次によること。

イ 有孔管は、次号に定める排水層内に、当該排水層の表面のいずれの箇所からも十メートル以内に存するように配置すること。

ロ 集水槽は、地中タンクの周囲に四箇所以上均等に設けること。

三 地中タンクの底板全面の下部には次の各号に定める基準に適合する排水層を設けること。

イ 排水層は、粒度分布が適切な砕石を良好に締め固めた適切な透水性能を有するものであること。

ロ 排水層の表面は、平板載荷試験において、平板載荷試験値 (五ミリメートル沈下時における試験値 (K30値) とする。) が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。

ハ 排水層の厚さは、設計湧水量の七十二時間分に相当する水量を確保できる層の厚さに、五十センチメートル又は設計湧水量の三十六時間分に相当する水量を確保できる層の厚さのうちの大きいものに等しい層の厚さを加えた厚さ以上の厚さとすること。

ニ 排水層には、地中タンクの底板中央部の水位を測定するための装置を設けること。

四 揚水設備の揚水装置は次によること。

イ 揚水装置は、集水槽ごとに設けること。

ロ 各揚水装置の揚水能力の和は、設計湧水量の三倍以上の揚水能力を有するものであること。

五 揚水設備には、揚水装置が故障した場合において継続して揚水することができる十分な能力を有する予備の揚水装置及び非常用動力源を設置すること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇、改正・平一一自告二〇三〕

(許容応力)

第四条の三十四 規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(1)の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

一 コンクリート (次号に掲げるものを除く。)の許容曲げ圧縮応力 設計基準強度(二十一ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。) を三で除して得られる値

二 プレストレストコンクリート部材として用いるコンクリートの許容曲げ圧縮応力及び許容曲げ引張応力 次の表の上欄に掲げるコンクリートの設計基準強度 (三十ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。) に応じ、同表の下欄に掲げる値

設計基準強度 |

応力の種類(単位 N/㎜2) |

|||

|---|---|---|---|---|

許容曲げ圧縮応力 |

許容曲げ引張応力 |

|||

三十 |

十二 |

十五 |

〇 |

一・二 |

四十 |

十五 |

十九 |

〇 |

一・五 |

五十 |

十七 |

二十一 |

〇 |

一・八 |

六十以上 |

十九 |

二十三 |

〇 |

二・一 |

備考 |

|

プレストレッシング直後 |

|

プレストレッシング直後 |

三 鋼材 (第五号及び第六号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の許容引張応力 材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値

四 鋼材の許容圧縮応力 許容引張応力をもとにし、かつ、座屈を考慮した値

五 プレストレストコンクリート部材におけるPC鋼材の許容引張応力 PC鋼材の引張強さの六十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の七十五パーセントの値のいずれか小さい値。ただし、プレストレッシング中にあつてはPC鋼材の引張強さの八十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の九十パーセントの値、プレストレッシング直後にあつてはPC鋼材の引張強さの七十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の八十五パーセントの値のいずれか小さい値とすることができる。

六 鉄筋コンクリート部材又はプレストレストコンクリート部材における鉄筋の許容引張応力 日本産業規格G三一一二「鉄筋コンクリート用棒鋼」 (SD490に係る規格を除く。)のうちSR235を用いる場合にあつては百四十ニュートン毎平方ミリメートル、SD295A又はSD295Bを用いる場合にあつては百八十ニュートン毎平方ミリメートル、SD345を用いる場合にあつては二百ニュートン毎平方ミリメートル、SD390を用いる場合にあつては二百十ニュートン毎平方ミリメートル

2 前項第一号、第三号、第四号及び第六号の許容応力については、次の各号に掲げる場合にあつては、前項に定める許容応力の値にそれぞれ当該各号に掲げる割増係数を乗じて得られる値とすることができる。

一 地中タンクに作用する次に掲げる荷重を同時に考慮する場合 一・一五 (ただし、屋根に対しては一・〇とする。)

イ 地中タンク及びその附属設備の自重

ロ 貯蔵する危険物の重量

ハ 貯蔵する危険物の液圧

ニ 土圧、地下水圧及び揚圧力

ホ 積雪荷重

ヘ コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響

ト 温度変化の影響

二 前号イからホまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 一・五〇

三 第一号イからトまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 一・六五 (ただし、屋根に対しては一・五〇とする。)

〔本条追加・昭六二自告二〇〇、改正・平二自告二〇四・平一一自告二〇三・令元総務告七八〕

(最小厚さ)

第四条の三十五 規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(2)の告示で定める基準は、側板及び底板の厚さが五十センチメートル以上であることとする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(屋根の構造)

第四条の三十六 第四条の二十二第一号の規定(一枚板構造の浮き屋根に関する部分を除く。)は、規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(3)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条同号ハ中「二百五十ミリメートル」とあるのは「三百ミリメートル」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(3)の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 屋根の最小厚さは、容量が千キロリットル未満の地中タンクにあつては三・二ミリメートル以上、容量が千キロリットル以上の地中タンクにあつては四・五ミリメートル以上とすること。

二 屋根は、三時間以上の耐火性能を有するものであること。

三 屋根に係る溶接部は、規則第二十条の九に定める試験において同条に定める基準に適合するものであること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(漏液防止板の構造)

第四条の三十七 規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)の告示で定める漏液防止板は、次のとおりとする。

一 漏液防止板は、厚さ四・五ミリメートル以上の鋼板であること。

二 漏液防止板の溶接は、次によること。

イ 漏液防止板の溶接は、突合せ溶接とすること。ただし、底板の内側に設ける漏液防止板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、底板の内側に設ける漏液防止板の溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、漏液防止板と漏液防止板とが接する面は、当該漏液防止板と漏液防止板との溶接部の強度に有害な影響を与える間げきがあつてはならない。

ロ すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。

![]()

t1は、薄い方の鋼板の厚さ (単位 ミリメートル)

t2は、厚い方の鋼板の厚さ (単位 ミリメートル)

Sは、サイズ (単位 ミリメートル)

三 漏液防止板は、沈下等による地中タンク本体の変位の影響を吸収できるものであること。

四 漏液防止板は、日射等による熱影響、コンクリートの乾燥収縮等によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

五 側板に設ける漏液防止板は、側板と一体化した構造とするとともに、側板と接する部分には腐食を防止するための措置を講ずること。

六 底板に設ける漏液防止板には、その下に厚さ五十ミリメートル以上のアスファルトサンド等を敷設すること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇、改正・平二二総務告二四六〕

(漏液防止板の溶接部の試験)

第四条の三十八 規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)の告示で定めるところにより行う試験は、磁粉探傷試験とする。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験とすることができる。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(漏液防止板の溶接部の試験基準)

第四条の三十九 規則第二十条の八第二項及び第三項の規定は、規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「アニュラ板と底板及び底板と底板と」とあるのは「底板の内側に設ける漏液防止板と漏液防止板と」と読み替えるものとする。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(構内道路)

第四条の四十 規則第二十二条の三の二第三項第九号の告示で定める構内道路は次のとおりとする。

一 構内道路は、次の表の上欄に掲げる地中タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有するものであること。

地中タンクの容量 |

構内道路の路面幅員 |

|

|---|---|---|

引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地中タンク |

引火点が七十度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地中タンク |

|

五千キロリットル以下 |

六メートル以上 |

六メートル以上 |

五千キロリットルを超え |

八メートル以上 |

|

一万キロリットルを超え |

十二メートル以上 |

八メートル以上 |

五万キロリットルを超える |

十六メートル以上 |

|

二 構内道路の高さは、周囲の地盤から〇・三メートル以上であること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(漏えい検知装置)

第四条の四十一 規則第二十二条の三の二第三項第十号の告示で定めるところにより設ける漏えい検知装置は次のとおりとする。

一 漏えい検知装置は、次の箇所その他保安上必要な箇所に設けること。

イ 側板の外周に沿つておおむね百メートルごとの箇所。ただし、当該箇所が四未満となるときは、四以上の箇所とする。

ロ 地中タンクの周囲に設けられた集水槽内 (ただし、当該箇所はイの箇所を兼ねることができる。)

ハ 坑道及び地盤面下に設けられたポンプ室

二 漏えい検知装置は、漏えいした危険物又は可燃性蒸気を自動的に検知し、その事態を直ちに警報できるものであること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地下水位監視装置)

第四条の四十二 規則第二十二条の三の二第三項第十号の告示で定めるところにより設ける地下水位監視装置は次のとおりとする。

一 地下水位監視装置は、地中タンクの周囲に設置すること。ただし、第四条の三十三に規定する揚水設備を設ける場合にあつては、集水槽内にも設置すること。

二 集水槽内に設ける地下水位監視装置は、地中タンクの底板の下の地下水位を監視できる機能を有するとともに、当該地中タンクの構造に影響を与えるおそれのある地下水位の変動を覚知した場合に、その事態を直ちに警報することができる警報装置を備えたものであること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地中壁)

第四条の四十三 規則第二十二条の三の二第三項第十一号の告示で定めるところにより設ける地中壁は次のとおりとする。

一 地中壁は、地中タンクの地盤面下に、当該地中タンクを包囲するように設けること。この場合において、地中壁の上端部は地中タンク内の危険物の最高液面以上の位置とし、地中壁の下端部は地盤の難透水層内とすること。

二 地中壁は、配管、坑道等が貫通する部分においても水密性が確保されるよう措置されたものであること。

三 二以上の地中タンクを隣接して設置する場合にあつては、地中壁は二以上の地中タンクを包囲するように設けることができるものであること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地盤の沈下差に対する措置)

第四条の四十四 地中タンクの底板が側板の近傍において側板部分と不連続な構造である場合は、その不連続な部分は底板下部の地盤と側板下部の地盤との沈下差によつて有害な段差を生ずることなく、かつ、水密性を有するよう措置すること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(地震の影響)

第四条の四十五 地中タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。

一 地中タンク本体 (屋根を含む。) の慣性力

二 地中タンク本体に作用する土圧

三 貯蔵する危険物による動液圧

2 地震の影響に関する地中タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。

一 基盤面 (せん断弾性波速度が三百メートル毎秒以上又は標準貫入試験値が五十以上の堅さが下方に続く地盤の上面をいう。以下この号及び第三号において同じ。) における設計水平震度は、次の式によること。

Kh1=0.15ν1

Kh1は、基盤面における設計水平震度 (第三号において同じ。)

ν1は、地域別補正係数

二 在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度は、次の式によること。

Kh2=0.15ν1・ν2

Kh2は、在来地盤面及び人工地盤における設計水平震度 (第三号において同じ。)

ν1は、地域別補正係数

ν2は、地盤別補正係数

三 基盤面と在来地盤面との間の地盤における設計水平震度は、地盤の地層構成に応じ、基盤面から在来地盤面にかけて順次変化するKh1の値以上Kh2の値以下の値とすること。

四 設計鉛直震度は、設計水平震度の二分の一とすること。

五 液面揺動の設計水平震度は、第四条の二十第二項第三号の定めるところによること。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(ポンプ設備の保護管の溶接部の試験及び試験基準)

第四条の四十六 地中タンクのポンプ設備の保護管の溶接部は、規則第二十条の九に定める試験において同条に定める基準に適合するものでなければならない。

〔本条追加・昭六二自告二〇〇〕

(許容応力)

第四条の四十七 規則第二十三条第二項の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

一 主荷重によつて生ずる応力 地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値

応力の種類 |

許容応力 |

|

|---|---|---|

引張応力 |

S |

|

圧縮応力 |

胴部 |

S又はS´のいずれか小なる値 |

鏡部 |

0.6S又はS"のいずれか小なる値 |

|

備考

一 Sは、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値 (単位 N/mm2)

二 S’は、次の式により求めた値

(1)胴部の長さLが、Lc未満の場合

(2)胴部の長さLが、Lc以上の場合

![]()

Lcは、次の式により求めた値

Eは、205,939.7 (単位 N/mm2)

t’は、胴部の厚さ (単位 mm)

Dは、地下貯蔵タンクの外径 (単位 mm)

F’は、3

μは、0.3

三 S"は、次の式により求めた値

![]()

Eは、205,939.7 (単位 N/mm2)

t"は、鏡部の厚さ (単位 mm)

aは、0.8

Rは、鏡部中央での曲率半径 (単位 mm)

F"は、4

二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号の表の上欄に掲げる応力の種類ごとに、同表の下欄に掲げる値に一・五を乗じた値

〔本条追加・平一七総務告三四九〕

(腐食を防止するためのコーティング)

第四条の四十七の二 規則第二十三条の二第一項第一号及び規則第二十三条の三第一号の告示で定める腐食を防止するためのコーティングは、次のとおりとする。

一 ガラス繊維強化プラスチックライニングでコーティングすること。

二 ガラス繊維強化プラスチックライニングに用いる樹脂及び強化材は、地下貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して劣化のおそれがないものとすること。

三 ガラス繊維強化プラスチックライニングの厚さは二・〇ミリメートル以上とすること。

〔本条追加・平二二総務告二四六〕

(腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク)

第四条の四十七の三 規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの (令第十三条第二項に規定するものを除く。) のうち、次の各号に該当するものとする。

一 次条第一項第一号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が五十年以上で、設計板厚が八・〇ミリメートル未満のもの

二 次条第一項第二号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が五十年以上のもの又は設置年数が四十年以上五十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

三 次条第一項第三号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が五十年以上で、設計板厚が六・〇ミリメートル未満のもの

四 次条第一項第四号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が五十年以上で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

〔本条追加・平二二総務告二四六〕

(地下貯蔵タンクの外面の保護)

第四条の四十八 規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号で定める塗覆装は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。

一 タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行つた後、アスファルトルーフィング及びワイヤラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ二・〇センチメートル以上に達するまでモルタルを塗装すること。この場合においては、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

イ アスファルトルーフィングは、日本産業規格A六〇〇五「アスファルトルーフィングフェルト」に適合するものであること。

ロ ワイヤラスは、日本産業規格A五五〇四「ワイヤラス」の十八番以上の太さのものであること。

ハ モルタルには、防水剤を混和すること。ただし、モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合は、この限りでない。

二 タンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルト及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ一・〇センチメートルに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスファルトルーフィングは、前号イの基準に適合しなければならない。

三 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻きつけた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ二・〇ミリメートル以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、ビニロンクロス又はヘッシャンクロスに適合しなければならない。

四 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ二・〇ミリメートル以上に達するまで行うこと。

2 規則第二十三条の二第一項第三号及び第四号の告示で定める塗覆装は、第三項第二号に掲げる方法又は次の各号に掲げる性能が第三項第二号に掲げる方法と同等以上の性能を有する方法とする。

一 浸透した水が地下貯蔵タンクの外表面に接触することを防ぐための水蒸気透過防止性能

二 地下貯蔵タンクと塗覆装との間に間げきが生じないための地下貯蔵タンクとの付着性能

三 地下貯蔵タンクに衝撃が加わつた場合において、塗覆装が損傷しないための耐衝撃性能

四 貯蔵する危険物との接触による劣化、溶解等が生じないための耐薬品性能

3 規則第二十三条の二第二項の告示で定める方法は、次のとおりとする。

一 令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたものの地下貯蔵タンクの外面 規則第二十四条の二の二第三項第一号の規定により強化プラスチックを被覆した部分にあつてはさびどめ塗装、それ以外の部分にあつてはタンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ二・〇ミリメートル以上に達するまで行うこと。

二 令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面 次に掲げるいずれかの方法

イ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はウレタンエラストマー樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ二・〇ミリメートル以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、耐熱用ビニロンクロスであつて当該被覆を保護若しくは補強するための十分な強度を有するもの又は日本産業規格L三四〇五「ヘッシャンクロス」に適合するものとしなければならない。

ロ 第一項第四号に規定する方法

4 規則第二十三条の二第三項の告示で定める方法は、前項第二号に掲げるいずれかの方法により保護すること。

〔本条追加・平一七総務告三四九、二項改正・平一八総務告一四八、一項追加・旧一・二項改正・繰下・旧三項繰下・平二二総務告二四六、三項改正・平二三総務告五五六、一・三項改正・令元総務告七八〕

(地下貯蔵タンクの電気防食)

第四条の四十九 規則第二十三条の二第一項第二号及び第三号の告示で定める電気防食は、第四条各号の規定の例による。

〔本条追加・平一七総務告三四九、改正・平二二総務告二四六〕

(危険物の微小な漏れを検知するための設備)

第四条の四十九の二 規則第二十三条の三第一号の告示で定める設備は、直径〇・三ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備とする。

〔本条追加・平二二総務告二四六〕

(腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク)

第四条の四十九の三 規則第二十三条の三第一号の告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの (令第十三条第二項に規定するものを除く。) のうち、次の各号に該当するものとする。

一 第四条の四十八第一項第一号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が五十年以上で、設計板厚が八・〇ミリメートル以上のもの、設置年数が四十年以上五十年未満で、設計板厚が六・〇ミリメートル未満のもの又は設置年数が三十年以上四十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

二 第四条の四十八第一項第二号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が四十年以上五十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル以上のもの、設置年数が三十年以上四十年未満で、設計板厚が六・〇ミリメートル未満のもの又は設置年数が二十年以上三十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

三 第四条の四十八第一項第三号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が五十年以上で、設計板厚が六・〇ミリメートル以上のもの又は設置年数が四十年以上五十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

四 第四条の四十八第一項第四号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が五十年以上で、設計板厚が四・五ミリメートル以上十二ミリメートル未満のもの又は設置年数が四十年以上五十年未満で、設計板厚が四・五ミリメートル未満のもの

〔本条追加・平二二総務告二四六〕

(許容応力)

第四条の五十 規則第二十三条の四第二項の告示で定める許容応力は、鉄筋コンクリート造とする場合にあつては次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

一 主荷重によつて生ずる応力 次に掲げる値

イ 鋼材の許容引張応力 材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値

ロ コンクリートの許容曲げ圧縮応力 設計基準強度 (二十一ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。) を三で除して得られる値

二 主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる応力 前号に定める許容応力の種類ごとに、その値に一・五を乗じた値

〔本条追加・平一七総務告三四九〕

(耐薬品性試験)

第四条の五十の二 規則第二十四条の二の三の告示で定める耐薬品性試験は、日本産業規格K七〇七〇「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」とする。この場合において、試験液は、貯蔵し、又は取り扱う危険物とする。

2 規則第二十四条の二の三の告示で定める基準は、日本産業規格K七〇一二「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」五・四に規定する基準とする。

〔本条追加・平二二総務告二四六・平二六総務告一一六・令元総務告七八〕

(漏えいを想定する危険物の数量)

第四条の五十一 規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ (規則第二十六条の二第三項第三号においてその例による場合を含む。) 及び第二十七条第三項第三号ロの告示で定める危険物の数量は、五百リットル (軽油を車両に固定されたタンクに注入する用に供する固定給油設備及び灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル) とする。

〔本条追加・平一八総務告一四八、改正・令五総務告四〇六〕

(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)

第四条の五十二 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。

一 固定給油設備 (ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) から自動車等の燃料タンクに給油中又は容器若しくは車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

二 固定注油設備 (ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

三 専用タンク (令第十七条第一項第七号の専用タンクをいう。) に危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災

2 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。

一 給油取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏 (耐火構造、準耐火構造又は防火構造のものを除く。第六十八条の二第二項において同じ。) で当該給油取扱所に面する部分の表面

二 給油取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備 (令第九条第一項第七号の防火設備をいい、ガラスを用いたものに限る。第六十八条の二第二項において同じ。) の給油取扱所に面しない側の表面

3 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める式は、次のとおりとする。

![]()

teは、燃焼時間 (単位 分)

qは、輻射熱 (単位 kW/m2)

tは、燃焼開始からの経過時間 (単位 分)

〔本条追加・平一八総務告一四八、一項改正・令五総務告四〇六〕

(配管等の材料の規格)

第五条 規則第二十八条の四に規定する配管等の材料の規格は、次のとおりとする。

一 配管にあつては、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五五「高圧配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五六「高温配管用炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四五九「配管用ステンレス鋼鋼管」

二 溶接式管継手にあつては、日本産業規格B二三一二「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」

三 フランジ式管継手にあつては、日本産業規格B二二二〇「鋼製管フランジ」 (遊合形フランジ及びねじ込み式フランジに係る規格を除く。)

四 弁にあつては、日本産業規格B二〇七一「鋼製弁」 (鋳鋼フランジ形弁に係る規格に限る。)

〔本条改正・昭五九自告二四・平元自告三七・平八自告二一七・平一八総務告一四八・平一八総務告五一五、一・三項改正・令元総務告七八〕

(配管の最小厚さ)

第六条 規則第二十八条の五第二項第五号本文に規定する配管の最小厚さの基準は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

配管の外径(単位 ㎜) |

配管の最小厚さ(単位 ㎜) |

|---|---|

一一四・三未満 |

四・五 |

一一四・三以上一三九・八未満 |

四・九 |

一三九・八以上一六五・二未満 |

五・一 |

一六五・二以上二一六・三未満 |

五・五 |

二一六・三以上三五五・六未満 |

六・四 |

三五五・六以上五〇八・〇未満 |

七・九 |

五〇八・〇以上 |

九・五 |

(破損試験の方法)

第七条 規則第二十八条の五第二項第五号ただし書に規定する破損試験の方法は、次の各号に掲げる方法又はこれと同等以上の衝撃力を配管に与える方法とする。

一 配管の頂部と地表面との距離が一・五メートルとなる掘さく溝〔こう〕の中に配管を設置し、配管の上部は露出しておくこと。

二 配管は、次号の衝撃力を加えた場合に位置が移動しないように固定しておくこと。

三 バケット容量が〇・六立方メートルの機械ロープ式バックホー型掘さく機のバケットを配管に最大の衝撃力を与える位置から落下させること。

(長手継手の継手効率)

第八条 規則第二十八条の五第三項に規定する長手継手の継手効率は、次の各号に掲げる鋼管に係る長手継手の非破壊検査に応じて、それぞれ当該各号に掲げる値とする。

一 全数非破壊検査を行つたもの 一・〇

二 長手継手の両端については全数、その他の部分については抜取りによる非破壊検査を行つたもの 〇・九

三 前二号の非破壊検査を行つていないもの 〇・七

(割増係数)

第九条 規則第二十八条の五第三項に規定する従荷重に係る割増係数は、次表の上欄に掲げる従荷重の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

従荷重 |

割増係数 |

|---|---|

風荷重 |

一・二五 |

雪荷重 |

一・二五 |

温度変化の影響 |

一・二五 |

波浪及び潮流の影響 |

一・二五 |

他工事の影響 |

一・五〇 |

地震の影響 |

一・七〇 |

設置時における荷重の影響 |

一・八〇 |

(配管等の構造に関し必要な事項)

第十条 規則第二十八条の五第四項に規定する配管等の構造に関し必要な事項は、次条から第十七条までに定めるとおりとする。

(配管に係る主荷重等の計算方法)

第十一条 配管に係る主荷重等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 内圧は、配管内の最大常用圧力とすること。

二 地表からの掘さくにより埋設する配管の頂部に作用する土圧は、鉛直方向の等分布荷重とし、第十三条第二項第七号に規定する場合を除き、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管の頂部に作用する土圧は、次の式ロにより求めるものとする。

イ Ws=γs・h・D

ロ ![]()

Wsは、土圧 (単位 N/mm)

γsは、土の湿潤単位体積重量 (単位 N/mm3)

hは、配管の埋設の深さ、ただし、道路下に埋設する場合は、配管の頂部と路面との距離 (単位 mm)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

eは、自然対数の底

Kは、配管の周辺の地盤が砂質土の場合は〇・四、粘性土の場合は〇・八

三 水圧は、静水圧とすること。

四 列車荷重は、次の式により求めること。この場合において、二線以上の列車荷重を同時に受けるときは、各線の列車荷重を加算するものとする。

![]()

Wtは、列車荷重 (単位 N/mm)

Ptは、軸重 (単位 N)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

Btは、軸距 (単位 mm)

Bsは、枕木長 (単位 mm)

hは、配管の頂部と施工基面との距離 (単位 mm)

θは、軸重の分布角 (単位 度)

iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と施工基面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数

配管の頂部と施工基面との距離(単位 ㎜) |

衝撃係数 |

|---|---|

h<1,500 |

0.75 |

1,500≦h≦9,000 |

0.9-0.0001h |

9,000<h |

0 |

五 自動車荷重は、次の式により求めること。

![]()

Wmは、自動車荷重 (単位 N/mm)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

hは、配管の頂部と路面との距離 (単位 mm)

θは、自動車の後輪荷重の分布角 (単位 度)

iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と路面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数

配管の頂部と路面との距離(単位 ㎜) |

衝撃係数 |

|---|---|

h<1,500 |

0.5 |

1,500≦h≦6,500 |

0.65-0.0001h |

6,500<h |

0 |

六 風荷重は、配管に対し水平方向に作用し、かつ、配管の垂直投射面に対し一平方メートルにつき千五百ニュートンの等分布荷重とすること。

七 温度変化の影響の計算における温度差は、平均温度と予想される最高又は最低の温度との差とすること。

八 道路下に埋設する配管に係る他工事の影響は、配管の頂部と路面との距離を〇・五メートルとして計算した自動車荷重と等しいものとすること。

〔本条改正・平一一自告二〇三〕

(配管に係る応力度の計算方法)

第十二条 配管に係る応力度は、次の各号に掲げるところを基礎として計算するものとする。

一 内圧によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。

![]()

σciは、内圧によつて配管に生じる円周方向応力度 (単位 N/mm2)

Piは、最大常用圧力 (単位 MPa)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

tは、配管の実際の厚さ (単位 mm)

Cは、内面くされ代 (単位 mm)

二 土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。

![]()

σcoは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度 (単位 N/mm2)

D1は、たわみ時間係数 (十分締め固まつた砂若しくは砂質土の地盤に埋設する場合又は配管の側面が配管の半径以上の幅にわたり砂若しくは砂質土で置換されて十分締め固めてある場合は一・〇、その他の場合は一・五とする。)

KBは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる値

Wは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重 (単位 N/mm2)

Rは、配管の半径 (単位 mm)

Eは、配管のヤング係数 (単位 N/mm2)

Itは、配管の管壁の断面二次モーメント (単位 mm4/mm)

αは、次の式により求めること。

α=0.061・D1・KB-0.082・KX

KHは、水平方向地盤反力係数 (単位 N/mm2)

βは、次の式により求めること。

β=D1・KB-0.125

Piは、最大常用圧力 (単位 MPa)

KXは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値

Ztは、配管の管壁の断面係数 (単位 mm3/mm)

基床の状況 |

KB |

KX |

|---|---|---|

締め固めが十分な基床 |

〇・一二五 |

〇・〇八三 |

普通の基床 |

〇・一三八 |

〇・〇八九 |

三 内圧によつて配管に生じる軸方向応力度は、軸方向の変位が拘束されない配管にあつては次の式イ、軸方向の変位が拘束される配管にあつては次の式ロにより求めること。

イ ![]()

ロ ![]()

σliは、内圧によつて配管に生じる軸方向応力度 (単位 N/mm2)

Piは、最大常用圧力 (単位 MPa)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

tは、配管の実際の厚さ (単位 mm)

Cは、内面くされ代 (単位 mm)

νは、配管のポアソン比

四 列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。

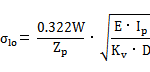

σloは、列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度 (単位 N/mm2)

Wは、列車荷重又は自動車荷重 (単位 N/mm)

Zpは、配管の断面係数 (単位 mm3)

Eは、配管のヤング係数 (単位 N/mm2)

Ipは、配管の断面二次モーメント (単位 mm4)

Kvは、鉛直方向地盤反力係数 (単位 N/mm3)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

五 温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度は、管体が全面的に拘束されている配管にあつては次の式により、その他の配管にあつては配管の伸縮吸収部分に生ずる応力度及び伸縮吸収部分の反力によつて直管部分に生ずる応力度を考慮して求めること。

σlt=E・α・Δt

σltは、温度変化の影響によつて配管に生ずる軸方向応力度 (単位 N/mm2)

Eは、配管のヤング係数 (単位 N/mm2)

αは、配管の線膨張係数 (単位 1/℃)

Δtは、温度変化 (単位 ℃)

〔本条改正・平一一自告二〇三〕

(地震の影響)

第十三条 規則第二十八条の五第一項に規定する地震の影響は、地震動による慣性力、土圧、動水圧、浮力、地盤の変位等によつて生じる影響をいうものとする。

2 地震の影響に関する配管に係る応力度等の計算方法は、前二条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、地盤の性状等を特に考慮して行う場合は、これによらないことができる。

一 設計基盤面における水平震度は次の式により求め、設計基盤面における鉛直震度はその二分の一とすること。

koh=0.15ν1・ν2

kohは、設計基盤面における水平震度

ν1は、地域別補正係数

ν2は、土地利用区分別補正係数 (次の表の上欄に掲げる土地利用区分に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)

土地利用区分 |

土地利用区分別補正係数 |

|---|---|

山林原野 |

〇・八〇 |

山林原野以外の区域 |

一・〇〇 |

二 設計水平震度は次の式により求め、設計鉛直震度はその二分の一とすること。

kh=ν3・koh

khは、設計水平震度

ν3は、地盤別補正係数 (次の表の上欄に掲げる配管が設置される地盤の種別に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。)

kohは、設計基盤面における水平震度

地盤の種別 |

地盤別補正係数 |

|---|---|

一種地盤 |

一・二〇 |

二種地盤 |

一・三三 |

三種地盤 |

一・四七 |

四種地盤 |

一・六〇 |

三 表層地盤面より上方に配管を設置するときは、次号及び第五号に掲げるところにより計算すること。

四 地震動による慣性力は、配管等及び危険物の自重に設計水平震度又は設計鉛直震度を乗じて求めること。この場合において、慣性力の作用位置は、当該自重の重心位置とし、その作用方向は、水平二方向及び鉛直方向とする。

五 地震動による動水圧等は、次の式イ及び式ロにより求めること。

イ PW1=0.785kh・γw・D2

ロ PW2=0.785kv・γw・D2

PW1は、地震動による水平方向の動水圧等 (単位 N/m)

PW2は、地震動による鉛直方向の動水圧等 (単位 N/m)

khは、設計水平震度

kvは、設計鉛直震度

γwは、水の単位体積重量又は土の湿潤単位体積重量 (単位 N/m3)

Dは、配管の外径 (単位 m)

六 表層地盤面より下方に配管を設置するときは、次号から第十号までに掲げるところにより計算すること。

七 地震時の土圧は、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管に作用する地震時の土圧は、次の式ロにより求めるものとする。

イ WS=γs・h・D・(1+kv)

ロ ![]()

WS、γS、h、D、e及びKは、それぞれ第十一条第二号のWS、γS、h、D、e及びKと同じ。

kvは、設計鉛直震度

八 表層地盤の固有周期は、次の式により求めること。

![]()

Tは、表層地盤の固有周期 (単位 s)

Cは、表層地盤が粘性土の場合は四・〇、砂質土の場合は五・二

Hは、表層地盤の厚さ (単位 m)

VSは、表層地盤のせん断弾性波速度 (単位 m/s)

九 表層地盤面の水平変位振幅は、次の式により求めること。

Uh=0.203T・SV・koh

Uhは、表層地盤面の水平変位振幅 (単位 mm)

Tは、表層地盤の固有周期 (単位 s)

SVは、応答速度の基準値 (Tが〇・五秒以上の地盤の場合は一秒につき八百ミリメートルとし、Tが〇・五秒未満の地盤の場合はTに応じて減らすことができる。)

kohは、設計基盤面における水平震度

十 地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。

![]()

σleは、地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度 (単位 N/mm2)

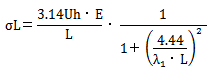

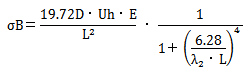

σLは、次の式イにより求めた値 (単位 N/mm2)

σBは、次の式ロにより求めた値 (単位 N/mm2)

イ

ロ

Uhは、表層地盤面の水平変位振幅 (単位 mm)

Eは、配管のヤング係数 (単位 N/mm2)

Lは、表層地盤の地表面近傍における地震動の波長 (単位 mm)

Dは、配管の外径 (単位 mm)

λ1は、次の式(1)により求めた値 (単位 1/mm)

λ2は、次の式(2)により求めた値 (単位 1/mm)

(1)

(2)

K1及びK2は、それぞれ軸方向及び軸直角方向の変位に関する地盤の剛性係数 (単位 N/mm2)

Apは、配管の断面積 (単位 mm2)

Ipは、配管の断面二次モーメント (単位 mm4)

〔二項改正・昭五二自告二二・平一一自告二〇三〕

(配管に係る合成応力度)

第十四条 規則第二十八条の五第二項第三号に規定する円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度は、次の式により求めなければならない。

![]()

σeは、合成応力度 (単位 N/mm2)

σcsは、円周方向応力度 (単位 N/mm2)

σlsは、軸方向応力度 (単位 N/mm2)

τは、管軸に垂直方向のせん断応力度 (単位 N/mm2)

〔本条改正・平一一自告二〇三〕

(管継手の設計等)

第十五条 配管に使用する管継手は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

一 管継手の設計は、配管の設計に準じて行うほか、管継手のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。

二 配管を分岐させる場合は、あらかじめ製作された分岐用管継手又は分岐構造物を用いること。この場合において、分岐構造物には、原則として補強板を取り付けるものとする。

三 分岐用管継手、分岐構造物及びレジューサは、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。

(曲り部の設計等)

第十六条 配管の曲り部は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。ただし、現場における施工条件その他の特別の理由によりやむを得ない場合であつて、三度を超えない角度で配管の切り合わせを行うときは、第二号及び第三号の規定は、適用しない。

一 曲り部の設計は、配管の設計に準じて行うほか、曲り部のたわみ性及び応力集中を考慮して行うこと。

二 曲り部には、次号に定める場合を除き、あらかじめ製作された曲り管 (マイターベンド管は、内圧によつて生じる円周方向応力度が配管の規格最小降伏点 (配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引つ張り強さの最小の値の〇・六倍を超える場合にあつては、当該値とする。) の二十パーセント以下の場合に限る。) を用いること。

三 現場において冷間曲げを行う場合は、最小曲率半径は、次の表の上欄に掲げる配管の外径に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とすること。この場合において、配管の内径は、配管の外径の二・五パーセント以上減少してはならないものとする。

配管の外径(単位 ㎜) |

最小曲率半径(単位 ㎜) |

|---|---|

D≦318.5 |

18D |

318.5<D≦355.6 |

21D |

355.6<D≦406.4 |

24D |

406.4<D<508.0 |

27D |

508.0≦D |

30D |

Dは、配管の外径 (単位 mm)

(弁の設計等)

第十七条 配管に取り付ける弁は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

一 弁は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。

二 弁 (移送基地内の配管に取り付けられるものを除く。) は、ピグの通過に支障のない構造のものとすること。

三 弁 (移送基地又は専用敷地内の配管に取り付けられるものを除く。) と配管との接続は、原則として突き合わせ溶接によること。

四 弁を溶接により配管に接続する場合は、接続部の肉厚が急変しないように施工すること。

五 弁は、当該弁の自重等により配管に異常な応力を発生せしめないように取り付けること。

六 弁は、配管の膨張及び収縮、地震力等による異常な力が直接弁に作用しないよう考慮して取り付けること。

七 弁の開閉速度は、油撃作用等を考慮した速度とすること。

八 フランジ付き弁のフランジ、ボルト及びガスケットの材料の規格は、第五条第三号の規定に準じること。

(伸縮吸収措置)

第十八条 規則第二十八条の六の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより有害な伸縮を吸収するための措置を講じなければならない。

一 原則として曲り管を用いること。

二 曲り管等の種類、配置及び固定の方法は、配管に異常な応力を発生せしめないよう考慮したものとすること。

(溶接方法)

第十九条 規則第二十八条の八第一項に規定する溶接方法は、アーク溶接又はこれと同等以上の溶接効果を有する方法とする。

(溶接機器及び溶接材料の規格)

第二十条 規則第二十八条の八第二項に規定する溶接機器及び溶接材料の規格は、次のとおりとする。

一 溶接機器にあつては、日本産業規格C九三〇〇―一「アーク溶接装置―第一部:アーク溶接電源」 (交流アーク溶接機及び垂下特性形整流器式直流アーク溶接機に係る規格に限る。) 、日本産業規格C九三〇〇―十一「アーク溶接装置―第十一部:溶接棒ホルダ」又は日本産業規格C三四〇四「溶接用ケーブル」

二 溶接材料にあつては、日本産業規格Z三二一一「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒」、日本産業規格Z三二二一「ステンレス鋼被覆アーク溶接棒」、日本産業規格K一一〇五「アルゴン」又は日本産業規格K一一〇六「液化二酸化炭素 (液化炭酸ガス) 」

〔本条改正・昭五九自告二四・平九自告六五・平一八総務告一四八・平二三総務告五五六・令元総務告七八〕

(溶接の方法その他溶接に関し必要な事項)

第二十一条 規則第二十八条の八第三項に規定する溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 溶接継手の位置は、次に掲げるところによること。

イ 配管を突き合わせて溶接する場合の平行な突き合わせ溶接の間隔は、原則として管径以上とすること。

ロ 配管相互の長手方向の継手は、原則として五十ミリメートル以上離すこと。

二 配管の溶接にあたつては、位置合わせ治具を用い、しん出しを正確に行うこと。

三 管厚の異なる配管の突き合わせ継手においては、管厚を徐々に変化させるとともに長手方向の傾斜を三分の一以下とすること。

(外面腐食を防止するための措置)

第二十二条 規則第二十八条の九第一項の規定により、配管等には、次に掲げるところにより外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。

一 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。

イ 塗装材にあつては、アスファルトエナメル又はブローンアスファルトであつて、配管に塗装した場合において、十分な強度を有し、かつ、配管と塗覆装との間に間げきが生じないための配管との付着性能を有するもの

ロ 覆装材にあつては、日本産業規格L三四〇五「ヘッシャンクロス」に適合するもの又は耐熱用ビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマットであつて、イの塗装材による塗装を保護又は補強するための十分な強度を有するもの

二 防食被覆の方法は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有する被覆を作るものとすること。

イ 配管の外面にプライマーを塗装し、その表面に前号イの塗装材を塗装した後、当該塗装材を含浸した前号ロの覆装材を巻き付けること。

ロ 塗覆装の厚さは、配管の外面から厚さ三・〇ミリメートル以上とすること。

〔本条改正・昭五九自告二四・平一八総務告一四八・平二三総務告五五六・令元総務告七八〕

(電気防食措置)

第二十三条 規則第二十八条の十第一項の規定により、配管等には、次の各号に掲げるところにより電気防食措置を講じなければならない。

一 地下又は海底に設置する配管等の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつてはマイナス〇・八五ボルト、飽和カロメル電極基準による場合にあつてはマイナス〇・七七ボルトより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。

二 地下に設置する配管等には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。

三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管等には、排流法等による措置を講じること。

(工作物に対する水平距離等)

第二十四条 規則第二十八条の十二第一号 (規則第二十八条の十四 (規則第二十八条の二十において準用する場合を含む。) 、第二十八条の十五及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。) の規定により、配管は、次の各号に掲げる工作物に対し、当該各号に掲げる水平距離を有しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる工作物については、保安上適切な漏えい拡散防止措置を講ずる場合は、当該各号に掲げる水平距離を短縮することができる。

一 建築物 (地下街内の建築物を除く。) 一・五メートル以上

二 地下街及び隧すい道 十メートル以上

三 水道法第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 三百メートル以上

〔本条改正・昭六二自告二〇〇〕

(地下埋設の配管に係る防護構造物)

第二十五条 規則第二十八条の十二第三号ただし書 (第二十八条の十五において準用する場合を含む。) に規定する防護構造物は、同号本文に規定する配管の外面と地表面との距離により確保されるのと同等以上の安全性が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。

(斜面のすべりに対する安全率)

第二十六条 規則第二十八条の十二第五号 (規則第二十八条の十四 (規則第二十八条の二十において準用する場合を含む。) 、第二十八条の十五及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。) に規定する安全率は、一・三とする。

(地下埋設の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)

第二十七条 規則第二十八条の十二第七号 (規則第二十八条の十四 (規則第二十八条の二十において準用する場合を含む。) 及び第二十八条の十五において準用する場合を含む。) に規定する掘さく及び埋めもどしの方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 配管をできるだけ均一かつ連続に支持するように施工すること。

二 道路その他の工作物の構造に対し支障を与えないように施工すること。

三 配管の外面から掘さく溝こうの側壁に対し十五センチメートル以上の距離を保たせるように施工すること。

四 掘さく溝こうの底面は、配管等に損傷を与えるおそれのある岩石等を取り除き、砂若しくは砂質土を二十センチメートル (列車荷重又は自動車荷重を受けるおそれのない場合は、十センチメートル) 以上の厚さに敷きならし、又は砂袋を十センチメートル以上の厚さに敷きつめ、平坦に仕上げること。

五 道路の車道に埋設する場合は配管の底部から路盤の下までの間を、その他の場合は配管の底部から配管の頂部の上方三十センチメートル (列車荷重又は自動車荷重を受けるおそれのない場合は、二十センチメートル) までの間を、砂又は砂質土を用いて十分締め固めること。

六 配管等又は当該配管等に係る塗覆装に損傷を与えるおそれのある大型締め固め機を用いないこと。

(市街地の道路下埋設の配管に係る防護工)

第二十八条 規則第二十八条の十三第四号及び第五号 (規則第二十八条の十九第四項において準用する場合を含む。) に規定する防護工は、配管の外径に十センチメートル以上を加えた幅の堅固で耐久力を有する板であつて、配管の頂部から三十センチメートル以上離して当該配管の直上に設置されたものとする。

(市街地の道路下埋設の配管に係る防護構造物)

第二十九条 規則第二十八条の十三第四号及び第五号 (規則第二十八条の十九第四項において準用する場合を含む。) に規定する防護構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

(路面下以外の道路下埋設の配管に係る防護工又は防護構造物)

第三十条 規則第二十八条の十三第八号 (規則第二十八条の十九第四項において準用する場合を含む。) に規定する防護工又は防護構造物は、同号に規定する配管の外面と地表面との距離を一・二メートルとした場合に確保されるのと同等以上の安全性が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

(線路敷下埋設の配管に係る水平距離の特例)

第三十一条 規則第二十八条の十四第一号ただし書に規定する告示で定める場合は、軌道中心に対する水平距離にあつては第一号から第三号までの一に該当する場合とし、線路敷の用地境界に対する水平距離にあつては第四号に掲げる場合とする。

一 配管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合

二 配管が列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合

三 配管の構造が列車荷重を考慮したものである場合

四 線路敷が道路と隣接する場合

(施設に対する水平距離等)

第三十二条 規則第二十八条の十六第二号 (規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。) の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。

一 鉄道又は道路 (第十三号に掲げる避難道路を除く。) 二十五メートル以上

二 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号) 第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設 (高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備 (一般高圧ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十三号) 第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則 (昭和四十一年通商産業省令第五十二号) 第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。) である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設 (貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。) をいう。以下この号において同じ。) 及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造 (容器に充てんすることを含む。) をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所又は同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 (これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上

三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号) 第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの (当該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校 四十五メートル以上

五 次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル以上

イ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 第七条第一項に規定する児童福祉施設

ロ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号) 第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設

ハ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) 第三十八条第一項に規定する保護施設 (授産施設及び宿所提供施設を除く。)

ニ 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

ホ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設

ヘ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校

ト 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設

チ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院

リ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十八項に規定する福祉ホーム

六 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号) 第一条の五第一項に規定する病院 四十五メートル以上

七 都市計画法第十一条第一項第二号に規定する公共空地 (同法第四条第六項に規定する都市計画施設に限る。) 又は都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号) 第二条第一項に規定する都市公園 (第十三号に掲げる避難空地を除く。) 四十五メートル以上

八 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて三百人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル以上

九 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定多数の者を収容することを目的とする建築物 (仮設建築物を除く。) であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 四十五メートル以上

十 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム 四十五メートル以上

十一 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号) の規定により、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律 (昭和八年法律第四十三号) の規定により、重要美術品として認定された建造物 六十五メートル以上

十二 水道法第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 三百メートル以上

十三 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号) 第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地又は避難道路 三百メートル以上

十四 住宅 (前各号に掲げるもの又は仮設建築物を除く。) 又は前各号に掲げる施設に類する施設であつて多数の者が出入りし、若しくは勤務しているもの 二十五メートル以上

〔本条改正・昭六二自告二〇〇・昭六三自告四・昭六三自告六六・平二自告五・平二自告二〇四・平五自告九〇・平六自告六一・平七自告一一九・平八自告二一七・平一〇自告七二・平一一自告八〇・平一二自告二七七・平一八総務告一四八・平一八総務告五一五・平一九総務告一三六・平二三総務告四二〇・平二四総務告一二九・平二五総務告一六六・平二六総務告一一六・総務告三五六・平二七総務告三三四・平二八総務告一四六・平三〇総務告一四一〕

(地上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)

第三十三条 規則第二十八条の十六第六号 (規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。) の規定により、配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、自動車、船舶等の衝突に対し配管又は配管の支持物の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管又は配管の支持物の構造に対し支障を与えない構造の防護設備を適切な位置に設置しなければならない。

(海底設置の配管に係る防護工)

第三十四条 規則第二十八条の十七第五号に規定する防護工は、次の各号に適合するものとする。

一 船舶、波浪及び木材等の浮遊物による外力に対し配管の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造であること。

二 船舶及び木材等の浮遊物の衝突による防護工の損傷を防ぐため必要な箇所に衝突予防措置が講じてあること。

(海底設置の配管に係る掘さく及び埋めもどしの方法)

第三十五条 規則第二十八条の十七第八号に規定する掘さく及び埋めもどしの方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 配管をできるだけ均一かつ連続に支持するよう、土質、水深、海象条件等を考慮して施工すること。

二 埋めもどしは、配管及び当該配管に係る塗覆装に損傷を与えないように施工すること。

(海上設置の配管又はその支持物に係る防護設備)

第三十六条 規則第二十八条の十八第三号に規定する防護設備は、次の各号に適合するものとする。

一 船舶、波浪及び木材等の浮遊物による外力に対し配管及び配管の支持物の安全が確保されるよう、堅固で耐久力を有し、かつ、配管及び配管の支持物の構造に対し支障を与えない構造であること。

二 船舶及び木材等の浮遊物の衝突による防護設備の損傷を防ぐため必要な箇所に衝突予防措置が講じてあること。

(道路横断設置の場合のさや管その他の構造物)

第三十七条 規則第二十八条の十九第二項 (規則第二十八条の二十において準用する場合を含む。) に規定するさや管その他の構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、道路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

(河川等横断設置の場合のさや管その他の構造物)

第三十八条 規則第二十八条の二十一第二項に規定するさや管その他の構造物は、堅固で耐久力を有し、かつ、河川又は水路及び配管の構造に対し支障を与えない構造のものとする。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

2 前項のさや管その他の構造物が隧すい道形式である場合には、その内部を点検できる構造のものとする。

(漏えい拡散防止措置等)

第三十九条 規則第二十八条の二十二に規定する告示で定める場所は、次の各号に掲げる場所とし、同条の規定によりそれらの場所に配管を設置する場合には、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 市街地 堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造物の中に配管を設置すること。この場合において、当該構造物には、保安上必要な箇所に隔壁を設けるものとする。

二 河川上又は水路上 堅固で耐久力を有し、かつ、橋及び配管の構造に対し支障を与えない構造のさや管又はこれに類する構造物の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

三 隧〔すい〕道 (海底にあるものを除く。) 上 第二十九条に規定する防護構造物 (水密構造のものに限る。) の中に配管を設置すること。

四 道路上又は線路敷上 堅固で耐久力を有し、かつ、道路又は線路及び配管の構造に対し支障を与えない構造物 (水密構造のものに限る。) の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

五 砂質土等の透水性地盤 (海底を除く。) 中 堅固で耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を与えない構造物 (地下水位下に設ける場合は、水密構造のものに限る。) の中に配管を設置すること。この場合において、保安上必要がある場合には両端を閉そくしたものとする。

(超音波探傷試験を行わない配管)

第四十条 規則第二十八条の二十七第一項及び第二項に規定する告示で定める配管は、配管の厚さが六ミリメートル未満のものとする。

〔本条改正・昭五四自告一八三〕

(非破壊試験の合格基準)

第四十一条 規則第二十八条の二十七第一項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。

一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 割れがないものであること。

ロ 溶け込み不足がある場合には、一の溶け込み不足の長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり二十五ミリメートル以下であること。ただし、目違いによるルート片側の溶け込み不足にあつては、一の溶け込み不足の長さが四十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が三十センチメートル当たり七十ミリメートル以下でなければならない。

ハ 融合不足がある場合には、一の融合不足の長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における融合不足の長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり二十五ミリメートル以下であること。ただし、一の溶接部における溶接層間の融合不足の長さの合計は、溶接部の長さ三十センチメートル当たり三十ミリメートル以下でなければならない。

ニ 溶け落ちがある場合には、一の溶け落ちの長さが六ミリメートル (溶接する母材の厚さが六ミリメートル未満の場合は、当該母材の厚さ) 以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け落ちの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり十二ミリメートル以下であること。

ホ スラグ巻き込みがある場合には、次に掲げるところによること。

(1)細長いスラグ巻き込みは、一の長さ及び幅がそれぞれ二十ミリメートル以下及び一・五ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における細長いスラグ巻き込みの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり三十ミリメートル以下であること。

(2)孤立したスラグ巻き込みは、一の幅が三ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における孤立したスラグ巻き込みの長さの合計及び孤立したスラグ巻き込みの個数がそれぞれ溶接部の長さ三十センチメートル当たり十二ミリメートル以下及び四個以下であること。

ヘ ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分 (以下この条において「ブローホール等」という。) は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形 (母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形) の部分 (以下この条において「試験部分」という。) において、次の表(1)に掲げるブローホール等 (ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十五ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。) の長径に応じて定める点数 (以下この条において「ブローホール点数」という。) の合計が、次の表(2)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

(1)

ブローホール等の長径(単位 ミリメートル) |

点数 |

|---|---|

一・〇以下 |

一 |

一・〇を超え二・〇以下 |

二 |

二・〇を超え三・〇以下 |

三 |

三・〇を超え四・〇以下 |

六 |

四・〇を超え六・〇以下 |

十 |

六・〇を超え八・〇以下 |

十五 |

八・〇を超える |

二十五 |

(2)

母材の厚さ(単位 ミリメートル) |

ブローホール点数の合計 |

|---|---|

十以下 |

六 |

十を超え二十五以下 |

十二 |

二十五を超える |

二十四 |

ト 虫状気孔がある場合には、一の虫状気孔の長さが三ミリメートル (溶接する母材の厚さが十二ミリメートル未満である場合は、当該母材の厚さの四分の一) 以下であつて、かつ、二以上の虫状気孔が存する場合で、相互の間隔が相隣接する虫状気孔のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該虫状気孔の長さの合計の長さが六ミリメートル (母材の厚さが十二ミリメートルを超えるものにあつては、母材の厚さの二分の一) 以下であること。

チ 中空ビードがある場合には、一の中空ビードの長さが十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における中空ビードの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり五十ミリメートル以下であること。ただし、長さが六ミリメートルを超える二の中空ビードの間隔は、五十ミリメートル以上でなければならない。

リ 一の溶接部におけるロからチまでに掲げる欠陥の長さの合計は、当該溶接部の長さの八パーセント以下であつて、かつ、溶接部の長さ三十センチメートル当たり五十ミリメートル (ロのただし書に定める欠陥の長さを除く。) 以下であること。

ヌ ロからチまでに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。

ル アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。

(1)外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、一のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ三十ミリメートル以下及び〇・五ミリメートル以下で、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十五パーセント以下であること。

(2)内面のアンダーカットは、一のアンダーカットの長さが五十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十五パーセント以下であること。

ヲ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。

二 超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 割れがないものであること。

ロ 次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分 (感度調整基準線より六デシベル低いエコー高さ区分線を超え感度調整基準線以下の領域をⅢとし、感度調整基準線を超える領域をⅥとする。以下この条において同じ。) に応じて同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さ (二以上の方向から探傷した場合であつて、同一の応答箇所の指示長さが異なるときは最も長いものの指示長さとし、二以上の応答箇所がほぼ同一の深さに存する場合で、相互の間隔が相隣接する応答箇所のうちその指示長さが短くないものの指示長さ以下であるときは、当該応答箇所の指示長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。) ごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、一の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ三十センチメートル当たり応答箇所の評価点の合計が五以下であること。

最大エコー高さの領域の区分 |

応答箇所の指示長さ |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

溶接する母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の母材の厚さとする。以下この表及び次項第二号ロの表において同じ。)が六ミリメートル以上十八ミリメートル以下のもの |

溶接する母材の厚さが十八ミリメートルを超えるもの |

|||||

六ミリメートル以下 |

六ミリメートルを超え九ミリメートル以下 |

九ミリメートルを超え十八ミリメートル以下 |

母材の厚さの三分の一以下 |

母材の厚さの三分の一を超え二分の一以下 |

母材の厚さの二分の一を超え母材の厚さ以下 |

|

Ⅲ |

一 |

二 |

三 |

一 |

二 |

三 |

Ⅳ |

二 |

三 |

/ |

二 |

三 |

/ |

三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 表面に割れがないものであること。

ロ 磁粉模様 (疑似磁粉模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。) は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。) が四ミリメートル以下であること。

ハ 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形 (一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。) の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 表面に割れがないものであること。

ロ 指示模様 (疑似指示模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。以下この条において同じ。) が四ミリメートル以下であること。

ハ 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形 (一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。) の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

2 規則第二十八条の二十七第二項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。

一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ ブローホール等及びスラグ巻き込み等は、次に掲げるところによること。

(1)ブローホール等は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

母材の厚さ(単位 ミリメートル) |

ブローホール点数の合計 |

|---|---|

十以下 |

三 |

十を超え二十五以下 |

六 |

二十五を超える |

十二 |

(2)細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この号において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この号において同じ。)が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。

母材の厚さ(単位 ミリメートル) |

長さ |

|---|---|

十二以下 |

四ミリメートル |

十二を超える |

母材の厚さの三分の一 |

(3)ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、(1)及び(2)に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表(ⅰ)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表(ⅱ)に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。

(i)

母材の厚さ(単位 ミリメートル) |

ブローホール点数の合計 |

|---|---|

十以下 |

一 |

十を超え二十五以下 |

二 |

二十五を超える |

四 |

(ii)

母材の厚さ(単位 ミリメートル) |

長さ |

|---|---|

十二以下 |

三ミリメートル |

十二を超える |

母材の厚さの四分の一 |

ロ イに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。

ハ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。この場合において、透過写真の濃度は、不連続でないこと。

ニ 余盛りは、その高さが三ミリメートル以下であつて、かつ、その止端部において、角度が百五十度以上又は曲率半径が三ミリメートル以上であること。

ホ アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。

(1)外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、一のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ二十ミリメートル以下及び〇・五ミリメートル (溶接する母材の厚さの十パーセントが〇・五ミリメートル未満である場合は、当該母材の厚さの十パーセント) 以下で、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十パーセント以下であること。

(2)内面のアンダーカットは、一のアンダーカットの長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十パーセント以下であること。

二 超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 割れがないものであること。

ロ 次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分に応じて、同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、一の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ三十センチメートル当たり応答箇所の評価点の合計が四以下であること。

最大エコー高さの領域の区分 |

応答箇所の指示長さ |

|||

|---|---|---|---|---|

溶接する母材の厚さが六ミリメートル以上十八ミリメートル以下のもの |

溶接する母材の厚さが十八ミリメートルを超えるもの |

|||

六ミリメートル以下 |

六ミリメートルを超え九ミリメートル以下 |

母材の厚さの三分の一以下 |

母材の厚さの三分の一を超え二分の一以下 |

|

Ⅲ |

一 |

二 |

一 |

二 |

Ⅳ |

二 |

/ |

二 |

/ |

三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 表面に割れがないものであること。

ロ 磁粉模様は、任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形 (一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。) の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が四ミリメートル以下であること。

四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

イ 表面に割れがないものであること。

ロ 指示模様は、任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形 (一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。) の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が四ミリメートル以下であること。

〔一項改正・昭五二自告二二、一・二項改正・昭五四自告一八三・昭五九自告二四〕

(耐圧試験の方法)

第四十二条 規則第二十八条の二十八本文に規定する耐圧試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 水を用いて行うこと。この場合において、試験中水が凍結するおそれがある場合には、凍結を防止する措置を講じなければならない。

二 配管等の内部の空気を排除して行うこと。この場合において、やむを得ない事由により配管に空気抜き口を設けるときは、試験によつて当該部分が損傷を受けない構造のものとし、かつ、試験を行つた後当該部分の強度を減じないように空気抜き口を閉鎖し、補強しなければならない。

三 配管等内の第一号に定める液の温度と配管等の周囲の温度とがおおむね平衡状態となつてから開始し、試験時間は、二十四時間以上とすること。

四 試験中は、配管等の試験区間の両端において、配管等内の圧力及び温度を記録すること。この場合において、圧力を測定する装置は、試験を行う前及び行つた後に重量平衡式圧力検定器を用いて検定しなければならない。

(耐圧試験の特例)

第四十三条 規則第二十八条の二十八ただし書に規定する告示で定める場合は、耐圧試験を行う配管等の試験区間相互を接続する箇所又は空気抜き口の閉鎖箇所を溶接する場合とする。

(配管系の警報装置)

第四十四条 規則第二十八条の二十九第二項の規定により、配管系には、次の各号に掲げるところにより異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 (以下この条において「警報装置」という。) を設けなければならない。

一 警報装置の警報受信部は、当該警報装置が警報を発した場合に直ちに必要な措置を講じることができる場所に設けること。

二 警報装置は、次に掲げる機能を有すること。

イ 配管内の圧力が最大常用圧力の一・〇五倍 (最大常用圧力の一・〇五倍が最大常用圧力に〇・二メガパスカルを加えた値以上となる場合は、最大常用圧力に〇・二メガパスカルを加えた圧力とする。) を超えたとき警報を発すること。

ロ 規則第二十八条の三十二第一項第二号に規定する装置が三十秒につき八十リットル以上の量を検知したとき警報を発すること。

ハ 規則第二十八条の三十二第一項第三号に規定する装置がその圧力測定箇所(正常な運転時における圧力値が最大常用圧力の五分の一以下となる圧力測定箇所を除く。) において正常な運転時における圧力値より十五パーセント以上の圧力降下を検知したとき警報を発すること。

ニ 規則第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつたとき警報を発すること。

ホ 規則第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計が四十ガル以上の加速度の地震動を検知したとき警報を発すること。

〔本条改正・平一一自告二〇三〕

(漏えい検知口)

第四十五条 規則第二十八条の三十二第一項第五号の規定により、地下に埋設する配管には、次の各号に掲げるところにより漏えい検知口を設けなければならない。

一 検知口は、河川下等に設置する配管であつてさや管その他の構造物の中に設置するもの及び山林原野に設置するものにあつては保安上必要な箇所に、その他の配管にあつては配管の経路の約百メートルごとの箇所及び保安上必要な箇所に設けること。

二 検知口は、配管に沿つて設けられる漏えい検知用の管に接続されているものであること。ただし、配管に沿つて危険物の漏えいを検知することができる装置(危険物の漏えいを検知した場合に、直ちに必要な措置を講じることができる場所にその旨を警報することができるものに限る。)が設けられ、かつ、当該装置の検知測定部が検知口に設けられる場合は、この限りでない。

三 検知口は、危険物の漏えいを容易に検知することができる構造のものであること。

(漏えい検知装置の設置に関し必要な事項)

第四十六条 規則第二十八条の三十二第二項に規定する漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、三十秒以下の時間ごとに流量差を測定することができるものであること。

二 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置は、常時圧力の変動を測定することができるものとし、当該装置の圧力測定器は、十キロメートル以内の距離ごとの箇所に設置すること。

三 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置は、緊急しや断弁の前後の圧力差の変動を測定することができるものであること。

(緊急しや断弁の設置)

第四十七条 規則第二十八条の三十三第一項及び第二十八条の五十三第四項に規定する告示で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 一級河川 (河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号) 第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川を除く。以下この条において同じ。) 、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川、下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川又は計画河幅が五十メートル以上の河川であつて危険物の流入するおそれのある河川を横断して配管を設置する場合

二 海峡、湖沼等を横断して配管を設置する場合

三 山等の勾配のある地域に配管を設置する場合

四 鉄道又は道路の切り通し部を横断して配管を設置する場合

五 前各号に掲げる地域以外の地域 (規則第一条第五号ハに規定する地域を除く。) に配管を設置する場合

2 規則第二十八条の三十三第一項の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより緊急しや断弁を設けなければならない。ただし、地形その他の状況により、当該各号に掲げるところによる必要がないと認められる場合は、これによらないことができる。

一 前項第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる地域を横断する箇所の危険物の流れの上流側及び下流側の箇所に設けること。ただし、計画河幅が五十メートル以上の河川 (一級河川、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川及び下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川を除く。) を横断して配管を設置する場合であつて危険物の流れの下流側の箇所から上流側の箇所に危険物が逆流するおそれがないときは、当該河川を横断する箇所の危険物の流れの下流側の箇所には、緊急しや断弁を設けることを要しない。

二 前項第三号及び第四号に掲げる場合にあつては、保安上必要な箇所に設けること。

三 前項第五号に掲げる場合のうち、市街地に配管を設置する場合にあつては約四キロメートル、市街地以外の地域に配管を設置する場合にあつては約十キロメートルごとの箇所に設けること。

(加速度)

第四十八条 規則第二十八条の三十三第二項第二号に規定する加速度は、八十ガルとする。

(危険物を除去するための措置)

第四十九条 規則第二十八条の三十四の規定により、配管には、相隣接した二の緊急しや断弁の区間の危険物を安全に水又は不燃性の気体に置換することができる措置を講じなければならない。

(感震装置及び強震計)

第五十条 規則第二十八条の三十五の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。

一 感震装置及び強震計は、配管の経路の二十五キロメートル以内の距離ごとの箇所及び保安上必要な箇所に設けること。

二 強震計は、十ガルから千ガルまでの加速度を検知することができる性能を有すること。

(緊急通報設備の発信部を設ける場所)

第五十一条 規則第二十八条の三十六第二項に規定する告示で定める場所は、山林原野以外の地域にあつては配管の経路の約二キロメートルごとの箇所、山林原野にあつては配管の経路の保安上必要な箇所とする。

(警報設備)

第五十二条 規則第二十八条の三十七の規定により、移送取扱所には、次の各号に掲げるところにより警報設備を設けなければならない。

一 移送基地には非常ベル装置及び拡声装置を設けること。

二 可燃性蒸気を発生する危険物の送り出しの用に供されるポンプ等のポンプ室には可燃性蒸気警報設備を、その他のポンプ等のポンプ室には自動火災報知設備 (自動信号装置を備えた消火設備を含む。) を設けること。

(巡回監視車等)

第五十三条 規則第二十八条の三十八の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより巡回監視車、資機材倉庫及び資機材置場を設けなければならない。

一 巡回監視車は、次に掲げるところによること。

イ 配管系の保安の確保上必要な箇所に設けること。

ロ 平面図、縦横断面図その他の配管等の設置の状況を示す図面、ガス検知器、専用通信機、携行照明器具、応急漏えい防止器具、拡声器、耐熱服、消火器、警戒ロープ、シャベル、ツルハシ、ポール、巻尺その他点検整備に必要な機材を備えること。

二 資機材倉庫は、次に掲げるところによること。

イ 資機材倉庫は、移送基地及び配管の経路の五十キロメートル以内ごとの防災上有効な箇所並びに主要な河川上、湖沼、海上及び海底を横断する箇所の近傍に設けること。

ロ 資機材倉庫には、次に掲げる資機材を備えること。

(1)三パーセントに希しやくして使用する泡〔あわ〕消火薬剤四百リットル以上、耐熱服五着以上、シャベル及びツルハシ各五丁以上その他消火活動に必要な資機材

(2)流出した危険物を処理するための資機材

(3)緊急対策のための資機材

三 資機材置場は、次に掲げるところによること。

イ 資機材置場は、防災上有効な場所で、かつ、当該場所を中心として半径五キロメートルの円の範囲内に配管の経路を包含する場所に設けること。ただし、資機材倉庫が設置されている場所から五キロメートル以内には、設置することを要しない。

ロ 資機材置場には、前号ロ(1)に掲げる資機材 (耐熱服を除く。) を備えること。

(予備動力源)

第五十四条 規則第二十八条の三十九の規定により、保安のための設備には、次の各号に掲げるところにより予備動力源を設置しなければならない。

一 常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるよう設置すること。

二 予備動力源の容量は、保安設備を有効に作動させることができるものであること。

(標識等)

第五十五条 規則第二十八条の四十四第一項の規定により、移送取扱所 (危険物を移送する配管等の部分を除く。) には、次の各号に掲げるところにより標識及び掲示板を設けなければならない。

一 標識は次によること。

イ 幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。

ロ 色は、地を白色、文字を黒色とすること。

二 掲示板は次によること。

イ 幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。

ロ 取り扱う危険物の類、品名及び取扱最大数量、指定数量の倍数並びに危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。

ハ ロの掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

ニ ロの掲示板のほか、取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。

(1)第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は令第十条第一項第十号の禁水性物品にあつては「禁水」

(2)第二類の危険物 (引火性固体を除く。) にあつては「火気注意」

(3)第二類の危険物のうち引火性固体、令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」

ホ ニの掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。

〔本条改正・平元自告三七・平一八総務告一四八〕

(位置標識等)

第五十六条 規則第二十八条の四十四第二項の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

一 位置標識は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。

イ 配管の経路の約百メートルごとの箇所及び水平曲管部その他保安上必要な箇所に設けること。

ロ 危険物を移送する配管が埋設されている旨並びに起点からの距離、埋設位置、埋設位置における配管の軸方向、移送者名及び埋設の年を表示すること。

二 注意標示は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。ただし、防護工、防護構造物又はさや管その他の構造物により防護された配管にあつては、この限りでない。

イ 配管の直上に埋設すること。

ロ 注意標示と配管の頂部との距離は、〇・三メートル以下としないこと。

ハ 材質は、耐久性を有する合成樹脂とすること。

ニ 幅は、配管の外径以上であること。

ホ 色は、黄色であること。

ヘ 危険物を移送する配管が埋設されている旨を表示すること。

三 注意標識は、次に掲げるところにより地上設置の配管の経路に設けること。

イ 公衆が近づきやすい場所その他の配管の保安上必要な場所で、かつ、当該配管の直近に設けること。

ロ 様式は、次のとおりとすること。

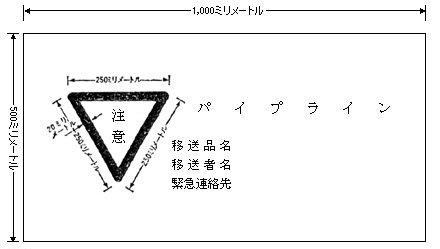

備考

一 金属製の板とすること。

二 地を白色(逆正三角形内は、黄色)、文字及び逆正三角形のわくを黒色とすること。

三 地の色の材料は、反射塗料その他反射性を有するものとすること。

四 逆正三角形の頂点の丸み半径は、十ミリメートルとすること。

五 様式中、移送品名には、危険物の化学名又は通称名を記載すること。

(保安設備の作動試験等)

第五十七条 規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備は、次の各号に掲げるものとする。

一 第四十四条に規定する警報装置

二 規則第二十八条の三十第一号に規定する制御機能を有する安全制御装置

三 規則第二十八条の三十第二号に規定する制御機能を有する安全制御装置

四 配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置

五 油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置

六 規則第二十八条の三十二に規定する漏えい検知装置であつて、自動的に危険物の漏えいを検知することができるもの

七 第五十四条に規定する予備動力源であつて、常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるもの

2 規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備の試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前項第一号に掲げる装置にあつては、当該装置に規則第二十八条の二十九第二項に規定する異常な事態に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

二 前項第二号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十第一号に規定する保安のための設備等の制御回路をしや断した状態においてポンプの起動操作をすることにより行うこと。

三 前項第三号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置に危険物の漏えいに相当する模ぎ信号を与え、緊急しや断弁を閉鎖するための制御回路をしや断し、及び感震装置又は強震計に規則第二十八条の三十三第二項第二号に規定する地震動に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

四 前項第四号に掲げる装置にあつては、移送状態において当該装置に係る圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。

五 前項第五号に掲げる装置 (以下「油撃圧力安全装置」という。) にあつては、あらかじめ、規則第二十八条の三十一第一項に規定する配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置の作動圧力を最大常用圧力の一・一倍を超える圧力に調整し、移送状態において油撃圧力安全装置に係る圧力逃し弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。ただし、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の一・一倍より低い圧力で運転する配管に設ける油撃圧力安全装置にあつては、静圧により行うものとする。

六 前項第六号に規定する装置にあつては、移送により行うか、又は移送に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

七 前項第七号に規定する装置にあつては、常用電力源をしや断することにより行うこと。

(ポンプの基準)

第五十八条 規則第二十八条の四十七第一号に規定するポンプの基準は、次のとおりとする。

一 日本産業規格B八三二二「両吸込渦巻ポンプ」に定めるもの又はこれと同等以上の機械的性質を有する渦巻ポンプ、歯車ポンプ若しくはねじポンプであつて危険物の移送の用に供するためのものであること。

二 ポンプのケーシングは、鋼製とすること。

三 ポンプの軸封部には、メカニカルシールを使用すること。

四 五十キロワツトを超えるポンプにあつては、軸封部の危険物の漏えい、軸受けの温度過昇、ケーシングの温度過昇、過大な振動等の異常な状態を検知し、かつ、速やかに必要な措置を講じることができる安全装置を有すること。

五 日本産業規格B八三〇六「油用遠心ポンプ―油を用いる試験方法」又は日本産業規格B八三一二「歯車ポンプ及びねじポンプ―試験方法」に定める試験に合格するものであること。

〔本条改正・昭五九自告二四・平八自告二一七・平一八総務告一四八・令元総務告七八〕

(ポンプ等の空地)

第五十九条 規則第二十八条の四十七第二号に規定するポンプ等 (ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。) の周囲に設ける空地の幅は、次の表の上欄に掲げるポンプ等に係る最大常用圧力に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、ポンプをポンプ室 (第六十一条に規定する基準に適合するものであつて、壁、柱及びはりを耐火構造 (建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。) とし、かつ、屋根を軽量な不燃材料 (建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。) でふいたものに限る。) 内に設置する場合は、次の表に掲げる空地の幅を三分の一まで減ずることができる。

ポンプ等に係る最大常用圧力(単位 MPa) |

空地の幅(単位 m) |

|---|---|

一未満 |

三以上 |

一以上三未満 |

五以上 |

三以上 |

十五以上 |

〔本条改正・平一一自告二〇三・平一八総務告一四八〕

(ポンプ等の保安距離等)

第六十条 規則第二十八条の四十七第三号に規定する施設及び当該施設に対し移送用ポンプ等が有しなければならない距離については、第三十二条の規定を準用する。

(ポンプ室の構造の基準)

第六十一条 規則第二十八条の四十七第五号に規定するポンプ室の構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 不燃材料で造ること。この場合において、屋根は軽量な不燃材料を用いるものとする。

二 窓又は出入口を設ける場合には、防火設備 (令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。) とすること。

三 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

四 床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けること。

五 漏れた危険物が外部に流出しないように床に適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

六 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

七 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

〔本条改正・平一二自告一二九・平一八総務告一四八〕

(ポンプ等の屋外設置の方法)

第六十二条 規則第二十八条の四十七第六号に規定するポンプ等の設置の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 ポンプ等の直下の地盤面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、その周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。

二 漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝こう及び貯留設備を設けること。

〔本条改正・平一八総務告一四八〕

(ピグ取扱い装置の設置)

第六十三条 規則第二十八条の四十八に規定するピグ取扱い装置は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

一 ピグ取扱い装置は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。

二 ピグ取扱い装置は、当該装置の内部圧力を安全に放出でき、かつ、内部圧力が放出された後でなければ、ピグの挿入又は取出しができないよう措置すること。

三 ピグ取扱い装置は、配管に異常な応力を発生させないように取り付けること。

四 ピグ取扱い装置を設置する床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝こう及び貯留設備を設けること。

五 ピグ取扱い装置の周囲には、三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、ピグ取扱い装置を第五十九条ただし書に規定するポンプ室内に設ける場合は、この限りでない。

〔本条改正・平一八総務告一四八〕

(切替え弁等)

第六十四条 規則第二十八条の四十九の規定により、切替え弁、制御弁等 (以下この条において「弁」という。) は、第十七条第四号から第八号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

一 弁は、原則として移送基地又は専用敷地内に設けること。

二 弁は、その開閉状態が当該弁の設置場所において容易に確認できるものであること。

三 弁を地下に設ける場合は、当該弁を点検箱内に設けること。

四 弁は、当該弁の管理を行う者又は当該弁の管理を行う者が指定した者以外の者が手動で開閉できないものであること。

(危険物の受入れ口及び払出し口の設置に関し必要な事項)

第六十五条 規則第二十八条の五十に規定する危険物の受入れ口及び払出口 (以下「受入れ口等」という。) は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

一 危険物の受入れ口等は、火災の予防上支障のない場所に設けること。

二 危険物の受入れ口等は、危険物を受け入れ、又は払い出すホース又は管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。

三 危険物の受入れ口又は払出し口には、危険物の受入れ口又は払出口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四 危険物の受入れ口等には、当該受入れ口等を閉鎖できる弁を設けること。

(移送基地の危険物流出防止措置)

第六十六条 規則第二十八条の五十一第二項の規定により、移送基地には、次の各号に掲げるところにより危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。

一 危険物を取り扱う施設 (地下に設置するものを除く。) は、移送基地の敷地の境界線から当該配管に係る最大常用圧力に応じて、次の表に掲げる距離 (工業専用地域に設置するものにあつては、当該距離の三分の一の距離) 以上離すこと。

配管に係る最大常用圧力(単位 MPa) |

距離(単位 m) |

|---|---|

〇・三未満 |

五 |

〇・三以上一未満 |

九 |

一以上 |

十五 |

二 第四類の危険物 (水に溶けないものに限る。) を取り扱う施設から漏れた危険物が移送基地の構外へ流出しないように油分離装置を設けること。

三 移送基地の敷地の境界部分を土盛り等の方法により〇・五メートル以上高くすること。

〔本条改正・平六自告六一・平一一自告二〇三・平一八総務告一四八〕

(緊急しや断弁の特例)

第六十七条 規則第二十八条の五十三第六項に規定する告示で定める場所は、第四十七条第一項第一号から第四号までに掲げる場所以外の場所とする。

(移送取扱所の基準の特例)

第六十八条 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の材料の規格は、第五条第一号に掲げるもののほか、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」 (水圧試験を行つた配管で、かつ、配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満の圧力の配管に使用する場合に限る。) 及び日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」 (配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満の圧力の配管に使用する場合に限る。) とする。

2 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管でその材料が日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」であるものの最小厚さの基準は、第六条の規定にかかわらず、第七条に定める方法による破損試験を行つたときにおいて破損しないものに足る値とする。

3 特定移送取扱所以外の移送取扱所の配管で最大常用圧力が一メガパスカル未満のものから他の施設に対する水平距離は、第三十二条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離からそれぞれ十五メートルを減じた距離とすることができる。

4 第四十四条第二号ロ、ハ及びホの規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。

5 第四十七条第一項第五号及び第二項第三号の規定は、市街地に設ける配管で延長が四キロメートル未満のもの (特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。) 及び市街地以外の地域に設ける配管で延長が十キロメートル未満のもの (特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。) には適用しない。

6 第五十一条の規定のうち山林原野以外の地域に係る部分は、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管で配管の延長が二キロメートル未満のものには適用しない。

7 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路には、第五十三条の規定にかかわらず、巡回監視車を設けないことができる。

8 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る資機材倉庫のうち移送基地に設けるものは、第五十三条第二号イの規定にかかわらず、移送基地のうち危険物の受入れをする部分又は危険物の払出しをする部分のいずれかに設けることができる。

9 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路が半径五キロメートルの円の範囲内にとどまるものには、第五十三条及び前項の規定にかかわらず、資機材倉庫を設置することを要しない。

〔一・二項改正・昭五九自告二四・令元総務告七八、一・三項改正・平一一自告二〇三〕

(詰替えの一般取扱所の塀又は壁)

第六十八条の二 規則第二十八条の五十九第二項第十号ロの告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。

一 固定注油設備から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

二 規則第二十八条の五十九第二項第四号の地下専用タンクに危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災

2 規則第二十八条の五十九第二項第十号ロの告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。

一 一般取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏で当該一般取扱所に面する部分の表面

二 一般取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備の当該一般取扱所に面しない側の表面

3 規則第二十八条の五十九第二項第十号ロの告示で定める式は、次のとおりとする。

![]()

teは、燃焼時間 (単位 分)

qは、輻射熱 (単位 kW/m2)

tは、燃焼開始からの経過時間 (単位 分)

〔本条追加・平一八総務告一四八〕

(蓄電池設備の基準)

第六十八条の二の二 規則第二十八条の六十の四第二項及び規則第二十八条の六十の四第五項第四号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。

〔本条追加・令五総務告三二一〕

(容器の特例)

第六十八条の二の三 規則第三十九条の三第一項第一号の規定に基づき、次の各号に掲げる容器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する容器と安全上同等以上であると認める。

一 第二類の危険物のうち合成樹脂類に可燃性の液体を浸潤させた引火性固体 (引火点が二十一度以上のものに限る。) であつて巻状としたものを収納する最大収容重量千キログラム以下の容器で、プラスチックフィルム (可燃性の蒸気を透さないものに限る。) で三回以上巻き、その端部を可燃性の蒸気が漏れないように処理したもの

二 第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するものを収納する最大容積四百五十リットル以下の鋼製又はステンレス鋼製の容器で一メガパスカルの水圧を加えた場合に漏れの生じない性能を有するもの

二の二 第四類の危険物のうちアルコール類を収納する最大容積一リットル以下のプラスチックフィルム袋

三 第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納する最大容積五リットル以下の耐油性の容器

四 第四類の危険物のうち第三石油類 (引火点が百三十度以上のものに限る。) 、第四石油類又は動植物油類を収納するゴムその他の合成樹脂製の容器で、腐食、摩耗等により容易に劣化せず、かつ、収納する危険物の内圧及び取扱い時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対して安全なもの (鋼製のコンテナに収納されているものに限る。)

五 第四類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積三十リットル以下のファイバ板箱 (プラスチック内容器付きのものに限る。)

六 第五類の危険物のうちセルロイド類を収納する容器で、次に掲げるもの

イ 最大収容重量が二百二十五キログラム以下の木箱又はプラスチック箱

ロ 最大収容重量がセルロイド板 (巻状、管状又は棒状のものを含む。) を収納するものにあつては百二十五キログラム、その他のセルロイド類を収納するものにあつては四十キログラム以下のファイバ板箱

七 第五類の固体の危険物のうちニトロセルロース (二十五パーセント以上の水で湿性としたもの、窒素量が十二・六パーセント以下であつてアルコールの含有率が二十五パーセント以上のもの又は窒素量が十二・六パーセント以下のもの (可塑剤及び顔料との混合物を含む。) に限る。) を収納する最大収容重量が二百二十五キログラム以下のファイバドラム (プラスチック内容器付きのもの又は防水性のものに限る。)

〔本条追加・昭六二自告二〇〇、全改・平元自告三七、改正・平二自告五・平五自告九〇、見出し・本条改正・平七自告二八、本条改正・平一一自告八〇・平一二自告三八・平一九総告五三二・令五総務告三二一〕

(運搬容器の特例)

第六十八条の三 規則第四十三条第一項第一号ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる運搬容器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

一 前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる容器

一の二 前条第二号の二に掲げる容器を内装容器としてファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰めたものに限る。)の外装容器に収納したもので、第六十八条の五第二項及び第五項に定める基準に適合するもの

二 前条第三号に掲げる容器を内装容器として木箱、プラスチック箱又はファイバ板箱の外装容器に収納したもの

三 前条第四号に掲げる容器 (運搬時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対して安全なものに限る。)