[林野火災対策の課題]

効果的な林野火災対策を推進するためには、出火防止対策の一層の徹底を図るとともに、特に次の施策を積極的に講じる必要がある。

〔1〕 気象台から発せられる気象情報や火災気象通報を踏まえて、林野火災発生の可能性を勘案し、必要に応じて火災警報の効果的な発令を行うなど、火気取扱いの注意喚起や制限を含めて適切に対応すること。

〔2〕 林野火災を覚知した場合、早急に近隣の市町村に対して応援要請を行うなど、林野火災の拡大防止を徹底すること。特に、ヘリコプターによる偵察及び空中消火を早期に実施するため、迅速な連絡及び派遣要請に努めるとともに、ヘリコプターによる空中消火と連携した地上の効果的な消火戦術の徹底を図ること。また、ヘリコプターの活動拠点の整備促進を図ること。

〔3〕 林野火災状況の的確な把握、防御戦術の決定、効果的な部隊の運用と情報伝達及び消防水利の確保等を行うため、林野火災の特性及び消防活動上必要な事項を網羅した林野火災防御図を、GIS(地理情報システム)の活用も視野に入れて整備するなど、関係部局においてその共有を図ること。

〔4〕 防火水槽等消防水利の一層の整備を図ること。特に、林野と住宅地とが近接し、住宅への延焼の危険性が認められる地域における整備を推進すること。

〔5〕 周辺住宅地及び隣接市町村への延焼拡大防止を考慮した有効な情報連絡体制の整備を図るとともに、これを活用した総合的な訓練の実施に努めること。

(1) 台風第11号に係る被害等の状況

7月4日3時にマーシャル諸島で発生した台風第11号は、16日23時頃、高知県室戸市付近に上陸し、比較的ゆっくりとした速度で四国・中国地方を北上し、17日午後には日本海を北東に進んだ。

台風や台風に向かって暖かく湿った空気が入った影響で、西日本と東日本を中心に雨量が多くなり、特に、近畿地方では、24時間降水量が7月の月降水量平年値を上回った地点が多くあり、最大24時間降水量が観測史上1位となった地点があった。また、西日本では暴風となったほか、海上は、太平洋側を中心に広い範囲で大しけとなり、特に、東海地方から四国地方の太平洋側で猛烈なしけとなった。

台風第11号による人的被害は死者2人(埼玉県1人、兵庫県1人)、負傷者58人となっているほか、土砂災害による住家や道路の被害、浸水被害が多数発生した。

消防庁では、7月15日17時12分に応急対策室長を長とする「消防庁災害対策室(第1次応急体制)」を設置し情報収集体制の強化を図った。

(2) 台風第15号に係る被害等の状況

8月23日夜から24日明け方にかけて、非常に強い勢力で先島諸島に接近・通過した台風第15号は、沖縄本島や奄美大島の西海上を北東に進み、25日未明には薩摩半島の西の海上に達した。その後、6時過ぎに熊本県荒尾市付近に上陸、強い勢力を保ったまま九州北部を北上し、昼前に日本海に達した。

沖縄県の石垣島で8月23日21時16分に71.0メートルの最大瞬間風速を観測する等、南西諸島や九州を中心に猛烈な風が吹き、海上は猛烈なしけとなり、西日本から東日本にかけての広い範囲で、風が強く、うねりを伴い波が高くなった。

台風や南から流れ込む暖かく湿った空気の影響で、南西諸島や西日本、東海地方で大雨となり、九州や山口県、三重県で局地的に猛烈な雨が降った。

台風第15号による人的被害は死者1人(熊本県)、負傷者148人となっているほか、土砂災害による住家や道路の被害、浸水被害が多数発生した。

消防庁では、8月24日10時54分に応急対策室長を長とする「消防庁災害対策室(第1次応急体制)」を設置し情報収集体制の強化を図った。

(3) 台風第18号による大雨等に係る被害等の状況(平成27年9月関東・東北豪雨に係る被害状況含む)

9月7日21時に小笠原諸島の西の海上で発生した台風第18号は、日本の南海上を北上し、9日9時半頃に愛知県西尾市付近に上陸した後、日本海に進み、15時に温帯低気圧に変わった。

台風第18号や前線の影響で、西日本から北日本にかけての広い範囲で大雨となり、特に9日から11日にかけては、台風第18号から変わった低気圧に流れ込む南よりの風、後には台風第17号の周辺からの南東風が主体となり、湿った空気が流れ込み続けた影響で、多数の線状降水帯が次々と発生し、関東地方と東北地方では記録的な大雨となった。

この大雨の影響で、9月10日0時20分、栃木県に対して大雨特別警報が発表され、7時45分、茨城県に対して大雨特別警報が発表された。さらに、翌11日3時20分、宮城県に対して大雨特別警報が発表された。

平成27年9月9日から11日に関東地方及び東北地方で発生した豪雨については、「平成27年9月関東・東北豪雨」と命名された。

9月10日11時50分、茨城県知事から消防庁長官に対して緊急消防援助隊の派遣要請が行われ、消防庁では直ちに消防庁長官から、埼玉県、東京都に対して緊急消防援助隊の出動を要請した。その後、12時30分には、救助体制を強化するため、新たに消防庁長官から群馬県、山梨県に対して緊急消防援助隊の出動を要請し、20時00分には千葉県に対して緊急消防援助隊の出動を要請した。翌11日4時45分には、宮城県知事から消防庁長官に対して緊急消防援助隊の派遣要請が行われ、消防庁では直ちに消防庁長官から、新潟県に対して緊急消防援助隊の出動を要請した。その後、10時05分に新潟県に対し茨城県への部隊移動を要請した。9月10日から17日までの8日間で延べ572隊2,246人が救助活動等を行った。

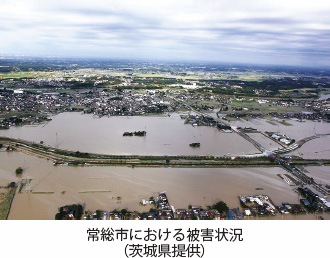

台風第18号に伴う人的被害(平成27年9月関東・東北豪雨含む)は、死者8人(宮城県2人、茨城県3人、栃木県3人)、負傷者80人となった。特に鬼怒川(茨城県常総市)、渋井川(宮城県大崎市)の堤防決壊により住家や道路等の被害が多数発生した。

消防庁では、9月8日16時48分に応急対策室長を長とする「消防庁災害対策室(第1次応急体制)」を設置し情報収集体制の強化を図るとともに、甚大な被害状況から、10日7時10分には国民保護・防災部長を長とする「消防庁災害対策本部(第2次応急体制)」に改組した。さらに、14時15分には、消防庁の体制を消防庁長官を長とする「消防庁災害対策本部(第3次応急体制)」に改組した。

(4) 10月1日からの急速に発達する低気圧に伴う暴風等に係る被害等の状況

10月1日から2日にかけて、黄海の低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進み、伴う前線が日本付近を通過した。その後、3日にかけて低気圧はオホーツク海に進んだ。このため、全国的に雨が降り、九州北部を中心に大雨となった所があった。また、西日本から北日本にかけて暴風となったほか、北日本を中心に大しけとなった。

この低気圧の影響による人的被害は、死者1人(北海道)、負傷者25人となっているほか、北海道を中心に住家被害が多数発生した。

消防庁では、10月1日18時15分に対応職員を指定(増員)し応急体制を強化するとともに、全都道府県に対し「急速に発達する低気圧に伴う暴風等」に係る情報を発出し、適切な対応を要請した。

(5) 台風第23号に係る被害等の状況

10月2日15時にウェーク島の南の海上で発生した台風第23号は、6日に南鳥島の西海上で北に向きを変えた後、8日に日本の東海上で温帯低気圧に変わったが、その後も勢力を維持したまま北上し、9日にオホーツク海に達した。

この台風や台風から変わった低気圧の影響で、北海道のオホーツク海側で大雨となったほか、北日本の一部で暴風となり、東日本や北日本の太平洋側では大しけ、北海道の一部では猛烈なしけとなった。

この台風に伴う人的被害は死者2人(北海道)、負傷者24人となっているほか、北海道を中心に住家被害が多数発生した。

消防庁では、関係都道府県に対して「台風第23号警戒情報」を発出し、適切な対応を要請するとともに、10月7日18時00分に対応職員を指定(増員)し応急体制の強化を図った。