[風水害対策の課題と対応]

1.平成30年7月豪雨を受けた対応

平成30年は、全国各地で大きな災害が発生しており、中でも平成30年7月豪雨では、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となり、岡山県、広島県、愛媛県等で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、豪雨災害では平成最大の200人を超える死者・行方不明者や、多くの負傷者、孤立集落が発生する等、各地で甚大な被害が発生した。

(東京消防庁提供)

(1)平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループの設置

この災害の教訓を今後に活かすべく、中央防災会議の専門調査会である防災対策実行会議の下に「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」が設置された。このワーキンググループで、関係省庁が連携して今後実施するべき取組の具体的な内容について取りまとめられ、報告された。

報告では、行政は防災対策の充実に不断の努力を続けていくものの、地球温暖化に伴う気象状況の激化や、行政職員が限られていること等により、突発的に発生する激甚な災害に対し、既存の防災施設、行政主導のソフト対策のみでは災害を防ぎきれず、防災対策を今後も維持・向上していくためには、行政を主とした取組ではなく、国民全体で共通理解の下、住民主体の防災対策に転換していく必要があるとし、避難に対する基本姿勢から見直し、「自らの命は自らが守る」という意識が社会での共通認識となり、住民が適切に災害を理解し、防災対策や避難行動がとれるよう、住民と行政が一体となって以下の取組を全国で展開することとされた。

〔1〕災害リスクのある全ての地域であらゆる世代の住民に普及啓発

災害リスクのある全ての小・中学校等において、避難訓練とあわせ防災教育を実施することや、全国の地域において、地域防災リーダーを育成し、防災力を強化すること、高齢者に対して、全国で防災と福祉が連携し、高齢者の避難行動に対する理解を促進すること。

〔2〕全国で専門家による支援体制を整備

〔1〕の取組を支援するため、全国で地域に精通した防災の専門家による支援体制を整備すること。

〔3〕住民の行動を支援する防災情報を提供

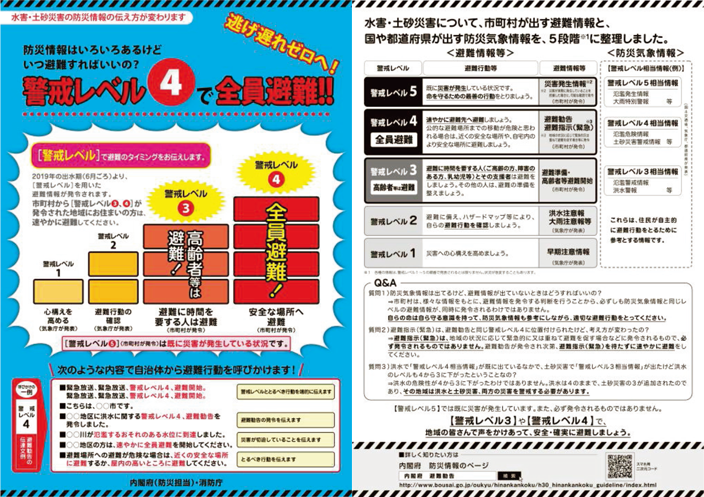

地域のリスク情報を容易に入手できるよう、各種災害のリスク情報を集約して一元化し、重ね合わせて表示させるとともに、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供することなどを通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組を推進すること。

(2)避難勧告等の発令・伝達体制の改善

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」は平成17年3月の策定以降、東日本大震災や広島市の大規模な土砂災害等の教訓を踏まえ、平成26年4月、平成27年8月に改定され、また平成29年1月には、改定を行うとともに、"避難行動・情報伝達編"と"発令基準・防災対策編"に分け、名称を「避難勧告等に関するガイドライン」と変更したところであるが、ワーキンググループの報告内容を踏まえて、市町村が適時的確に避難勧告等を発令できるよう、平成31年3月に改定が行われた。この中で、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化する内容に改定された(第1-5-4図)。

第1-5-4図 「警戒レベルに関するチラシ」

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

また、市町村に対し、避難勧告等の防災情報の伝達について、防災行政無線(同報系)、緊急速報メールをはじめ、マスメディアとの連携や、広報車・インターネット(ホームページ、SNS等)・コミュニティFM・Lアラート*7等を活用した多様な伝達手段を整備・点検し、対象地域の住民等の安全確保のため、早い段階からの確実な防災情報の伝達を図るとともに、住民等が避難行動の判断に活用しやすいよう、住民等の立場に立った分かりやすい情報提供に努めることを要請している。

*7 Lアラート:災害発生時に、地方公共団体・ライフライン事業者等が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効果的に伝達する共通基盤