4.情報化の最近の動向

(1)消防防災通信ネットワークの充実強化

消防庁では、ICTを積極的に活用し、次の事項に重点をおいて消防防災通信ネットワークの充実強化を推進することにより、地方公共団体と一体となって国民の安心・安全をより一層確かなものとすることとしている。

ア 住民への災害情報伝達手段の多重化・多様化

豪雨、津波等の災害時においては、一刻も早く住民に警報等の防災情報を伝達し警戒を呼びかけることが、住民の安全を守る上で極めて重要である。市町村防災行政無線(同報系)は、東日本大震災においても住民への大津波警報等の伝達に活用されたが、地域によっては長期間の停電や庁舎の被害により使用できなかったこと、津波により屋外スピーカーが被害を受けたこと等が報告されている。また、昨今においては、大雨の際に屋外スピーカーからの音声が聞こえにくいことや緊急速報メールを受信する携帯電話等を保有していない高齢者等への情報伝達が課題となっている。

こうしたことを踏まえ、防災行政無線の屋外スピーカーや緊急速報メール等の一斉に情報伝達を行う手段に加え、防災行政無線の戸別受信機や自動起動ラジオ等の個別に情報を伝達する手段を地域の実情に応じて組み合わせることなどにより、高齢者などの地域住民にきめ細かく防災情報が行き渡るよう災害情報伝達手段等の高度化を図る必要がある。

消防庁では、地方公共団体の住民への災害情報伝達手段の整備を支援するため、専門的知見を有するアドバイザーの地方公共団体への派遣事業を平成25年度から実施している。

なお、平成26年8月に発生した広島市の土砂災害等を踏まえ、市町村防災行政無線(同報系)が整備済の市区町村において、土砂災害警戒区域の世帯や、高齢者や障害者などの世帯を中心に、戸別受信機の追加配備に要する経費について、平成27年度から特別交付税措置の対象経費とし、整備促進を図っている。

イ 防災行政無線のデジタル化の推進

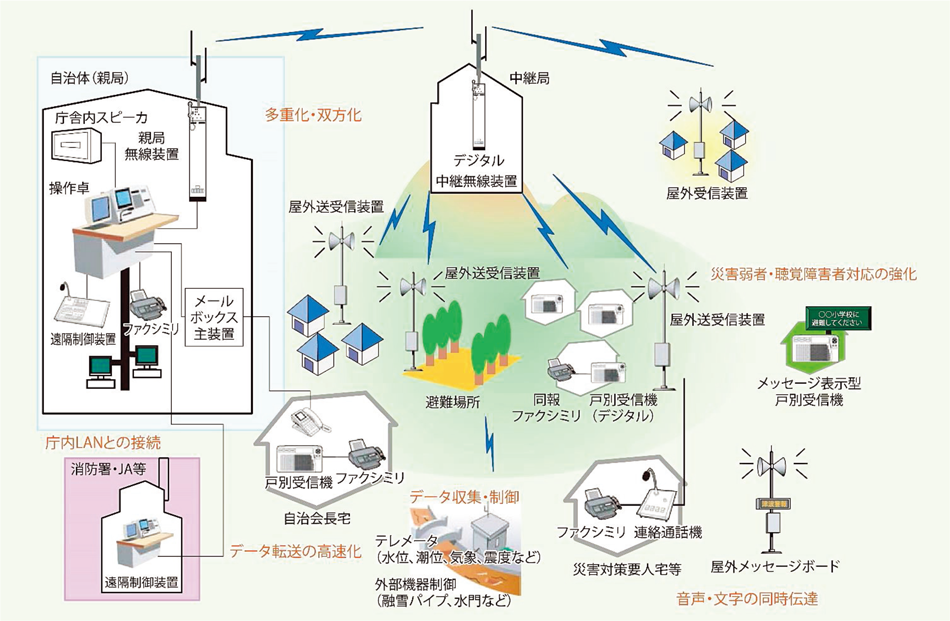

近年、携帯電話、テレビ放送等様々な無線通信・放送分野においてデジタル化が進展し、データ伝送等による利用高度化が図られてきている。防災行政無線についても、これまではアナログ方式による音声及びファクシミリ主体の運用が行われてきたが、今後はICTを積極的に活用し、安心・安全な社会を実現するために、文字情報や静止画像について双方向通信可能なデジタル方式に移行することで、防災情報の高度化・高機能化を図ってきている(第2-10-7図)。

第2-10-7図 防災行政無線デジタル化の概要

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)消防防災業務の業務・システムの最適化

消防庁では、これまで電子政府構築計画(2003年各府省CIO連絡会議決定)、「消防防災業務の業務・システム最適化計画」(平成25年3月)に基づき、システムの統廃合、運用コストの削減等を推進してきたところである。

これまでの最適化計画に代わり、各種システムの更改は、平成30年度からデジタルガバメント中長期計画(2018年6月22日総務省行政情報化推進委員会決定)に基づき進めている。