2.救急業務の実施体制

(1)救急業務実施市町村数

救急業務実施市町村数は、平成31年4月1日現在、1,690市町村(793市、736町、161村)となっている(東京都特別区は、1市として計上している。以下同じ。)。

98.3%(前年98.3%)の市町村で救急業務が実施され、全人口の99.9%(同99.9%)がカバーされている(人口は、平成27年の国勢調査人口による。以下同じ。)こととなり、ほぼ全ての地域で救急業務サービスが受けられる状態となっている(第2-5-5表、(附属資料2-5-4)。

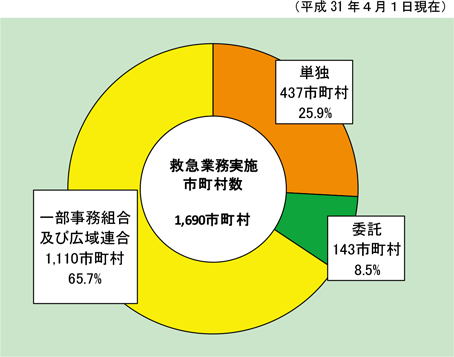

なお、救急業務実施形態別にみると、単独が437市町村、委託が143市町村、一部事務組合及び広域連合が1,110市町村となっている(第2-5-5図)。

第2-5-5表 救急業務実施市町村数の推移

(各年4月1日現在)

(備考)「救急年報報告」により作成

第2-5-5図 救急業務実施形態の内訳

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(2)救急隊数、救急隊員数及び准救急隊員数

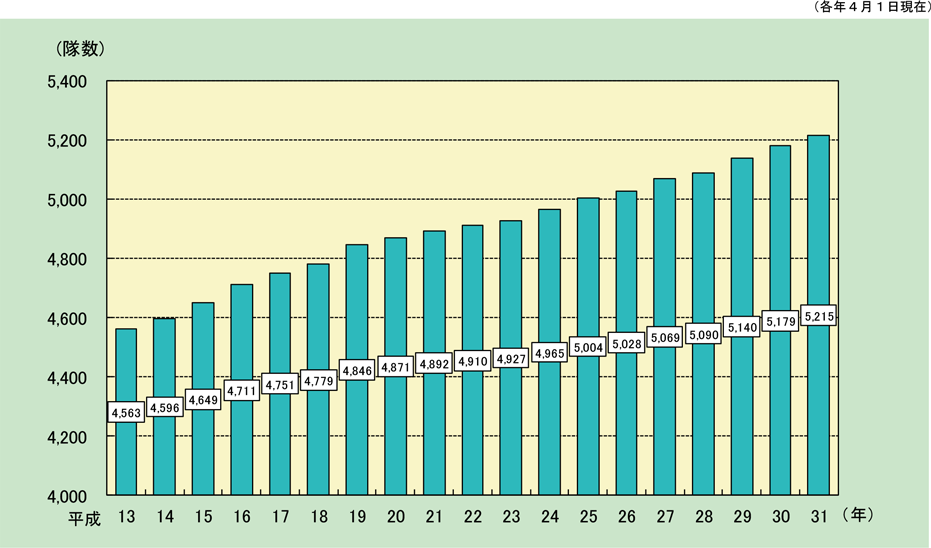

救急隊は、平成31年4月1日現在、5,215隊(前年比36隊増)設置されている(第2-5-6図)。

第2-5-6図 救急隊数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」により作成

救急隊員は、人命を救うという重要な任務に従事することから、最低135時間の救急業務に関する講習(旧救急Ⅰ課程)を修了した者等とされている。

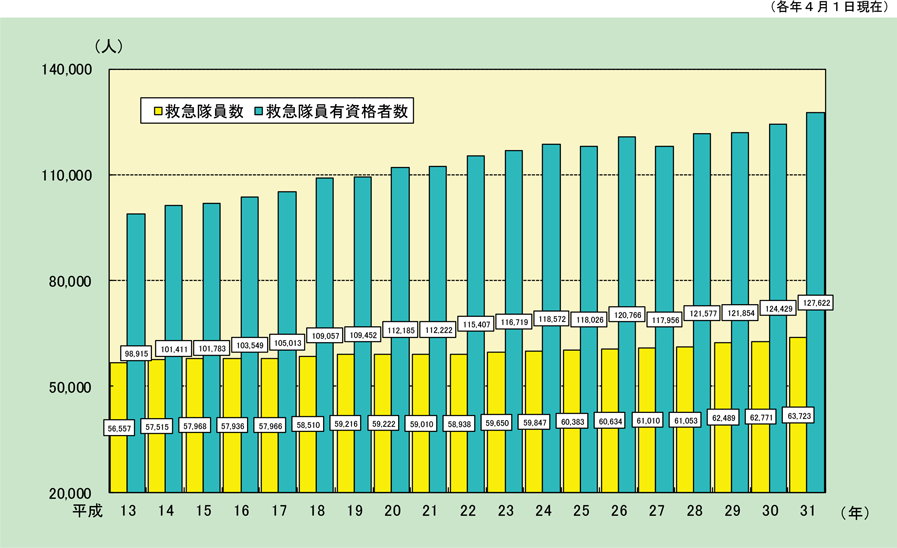

平成31年4月1日現在、この資格要件を満たす消防職員は全国で12万7,622人(前年比3,193人増)となっており、このうち6万3,723人が、救急隊員(専任の救急隊員だけでなく、救急隊員としての辞令が発せられているが、ポンプ自動車等他の消防用自動車と乗換運用している兼任の救急隊員も含む。)として救急業務に従事している(第2-5-7図)。

第2-5-7図 救急隊員数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」により作成

また、救急隊員の資格要件を満たす消防職員のうち、より高度な応急処置が実施できる250時間の救急科(旧救急標準課程及び旧救急Ⅱ課程を含む。以下同じ。)を修了した消防職員は、平成31年4月1日現在、全国で8万5,437人(前年比1,940人増)となっており、このうち3万4,136人が救急隊員として救急業務に従事している。

なお、准救急隊員については、平成31年4月1日現在、全国で18人が救急業務に従事している。消防庁では平成28年12月に消防法施行令の一部を改正する政令を公布し、平成29年4月1日から過疎地域及び離島において、市町村が適切な救急業務の実施を図るための措置として、総務省令で定める事項を記載した計画(実施計画)を定めたときには、救急隊員2人と准救急隊員1人による救急隊の編成を可能とした。准救急隊員とは、救急業務に関する基礎的な講習の課程(92時間)を修了した常勤の消防職員等とされており、例えば、上記課程を修了した役場職員等で常勤の消防職員を併任する者を想定している。また、同課程の講習を受けた者以外に、上記課程修了と同等以上の学識経験を有する者についても准救急隊員とすることができることとしており、医師、保健師、看護師、准看護師、救急救命士及び救急科を修了した者としている。

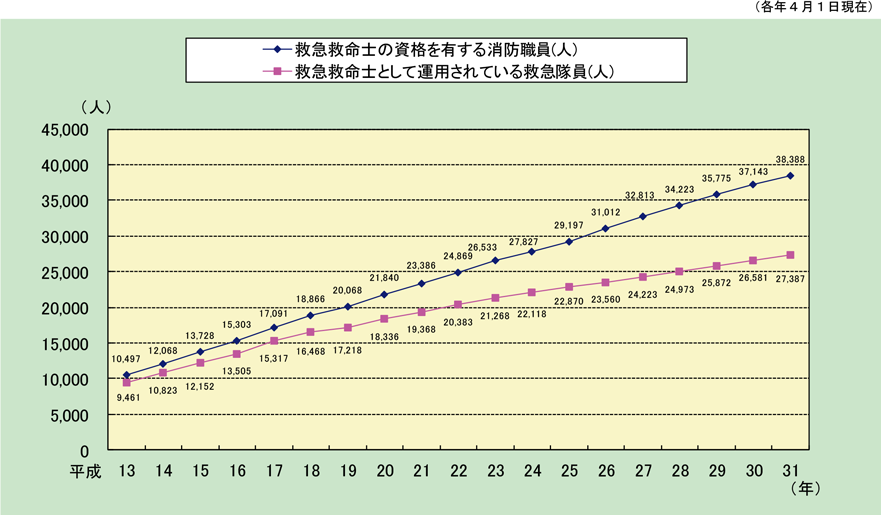

(3)救急救命士及び救急救命士運用隊の推移

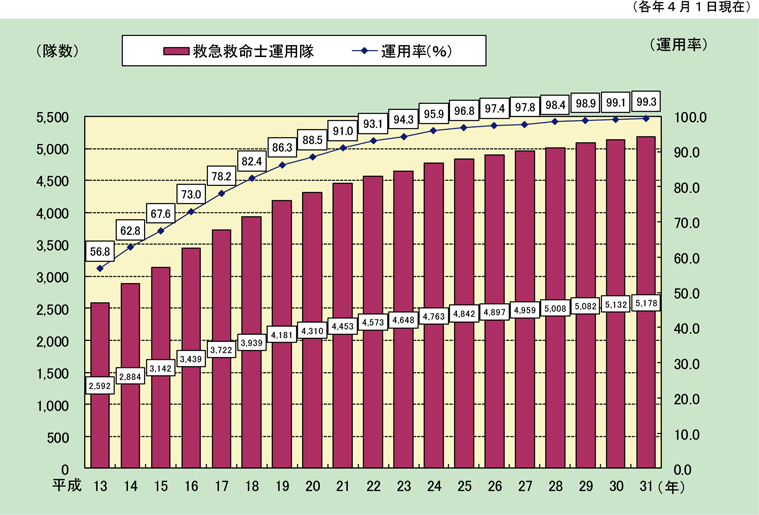

消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも1人配置される体制を目標に、救急救命士の養成と運用体制の整備を推進している。

平成31年4月1日現在、救急救命士を運用している消防本部は、全国726消防本部のうち725本部で、その運用率は99.9%(前年99.9%)である。救急救命士を運用している救急隊数は、全国の救急隊5,215隊のうち99.3%(前年比0.2ポイント増)に当たる5,178隊(同46隊増)となっており、年々増加している。また、救急救命士の資格を有する消防職員は3万8,388人(同1,245人増)となっているが、このうち2万7,387人(同806人増)が救急救命士として運用されており、年々着実に増加している(第2-5-8図、第2-5-9図)。

第2-5-8図 救急救命士運用隊の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」により作成

第2-5-9図 救急救命士の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」により作成

(4)救急自動車数

全国の消防本部における救急自動車の保有台数は、非常用を含め、平成31年4月1日現在、6,364台(前年比35台増)となっている。このうち高規格救急自動車数は全体の97.1%に当たる6,179台(前年比74台増)となっている。

(5)高速自動車国道等における救急業務

高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速自動車国道等」という。)における救急業務については、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社等」という。)が道路管理業務と一元的に自主救急として処理する責任を有するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理責任を有しており、両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護を行うものとされている。

高速自動車国道等における救急業務は、平成31年4月1日現在、供用延長9,155kmの全ての区間について市町村の消防機関により実施されており、高速道路株式会社等においては、救急業務実施市町村に対し、一定の財政負担を行っている。