4.救助体制の課題

(1)体制の整備

消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水難事故、自然災害からNBCテロ災害などの特殊な災害にまで及ぶものであり、消防庁ではこれらの災害に対して適切に対応できるよう所要の体制の整備を進めている。特に平成16年10月に発生した新潟県中越地震、平成17年4月に発生したJR西日本福知山線列車事故などを踏まえて全国的な救助体制の強化の必要性が高まり、平成18年4月に救助省令を改正し、新たに東京消防庁及び指定都市消防本部に特別高度救助隊を、中核市等消防本部に高度救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具に加え、地震警報器や画像探索機などの高度救助用器具を備えることとし、関係消防本部において着実に整備が進められてきた。また、この特別高度救助隊及び高度救助隊の隊員の構成については、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で構成することとし、その隊員の教育を消防大学校や都道府県、指定都市の消防学校などにおける教育訓練に取り入れた。

(2)車両及び資機材の整備

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催予定であり、国内外においてテロの発生が危惧される中で、有毒化学物質や細菌などの生物剤、放射線の存在する災害現場においても迅速かつ安全な救助活動を行うことが求められている。こうした状況を踏まえ消防庁では、救助隊の装備の充実を図るため、消防組織法第50条(国有財産等の無償使用)に基づき、主要都市に特殊災害対応自動車*2、大型除染システム搭載車*3、化学剤検知器などの配備に加え、平成30年度に化学剤遠隔検知装置*4を配備している。

また、大規模地震や特殊な事故に備え、同じく国有財産等の無償使用により、ウォーターカッター装置*5と大型ブロアー装置*6を搭載した特別高度工作車や大規模震災用高度救助車*7などを配備している。

さらに、平成26年に発生した広島土砂災害や御嶽山噴火災害を踏まえ、重機*8及び重機搬送車並びに火山対応型山岳救助資機材キット*9、有毒ガス検知器を配備している。

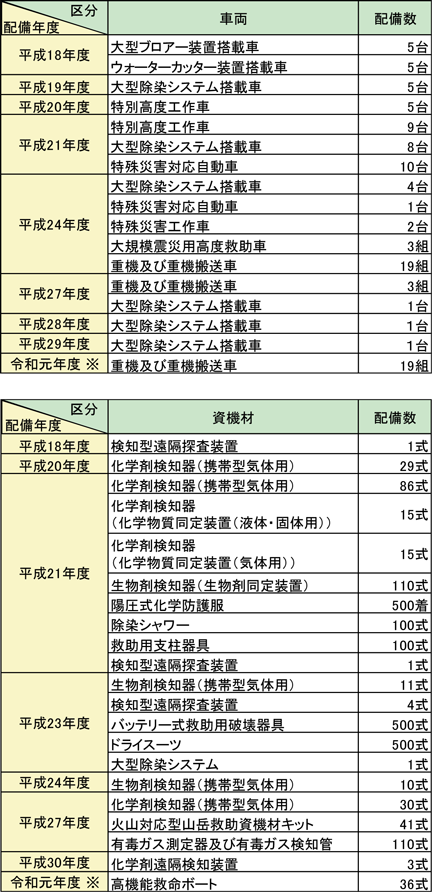

令和元年度中には、重機及び重機搬送車の配備に加え、大規模豪雨災害時に迅速かつ効率的な救助活動を図ることを目的として新たに高機能救命ボート*10を配備するなど、緊急消防援助隊の充実強化を図っており、各消防本部では、これらの資機材等を活用した訓練が実施されている(第2-6-4表)。

※化学剤を検知した場所を色で識別

第2-6-4表 主な車両及び資機材の配備状況(無償使用によるもの)

(備考)※については、令和元年度中に配備予定

*2 特殊災害対応自動車:NBC災害に対応するため各種検知器や防護服などを積載することができる構造を有する車両

*3 大型除染システム搭載車:NBC災害において隊員や被災者などを除染するために、1時間に200人以上除染できる大型除染システムを積載した車両

*4 化学剤遠隔検知装置:日中・夜間問わず最大5km離れた場所から、化学剤を瞬時に識別し可視化できる装置

*5 ウォーターカッター装置:研磨剤を含む高圧の水流により切断を行う器具。切断時に火花が発生しないため危険物や可燃性ガスが充満した場所でも使用可能

*6 大型ブロアー装置:車両積載の高性能大型排煙機。排煙と同時に噴霧消火等も可能

*7 大規模震災用高度救助車:一般の救助工作車よりも小型な車両2台で1組とし、震災対応に特化した資機材を搭載する車両

*8 重機:がれき、土砂などの障害物を除去することにより、道路の啓開や救助隊等と連携した効果的な救助活動を行う機械

*9 火山対応型山岳救助資機材キット:噴火災害時において、活動が困難な救助現場に対処するため、火山性ガス検知器や防毒マスク、山岳用資機材をセットにしたもの

*10 高機能救命ボート:大規模風水害に伴う浸水区域において、がれき等がある場面でも多数の要救助者を一度に救出することができ、船首パネルを開閉することで車椅子等をそのまま乗船させることが可能な膨張式ボート

(3)救助技術の高度化等

多様化する救助事案に全国の消防本部が的確に対応することを目的に、救助技術の高度化を推進するため、平成9年(1997年)度以降、有識者や消防機関関係者などにより構成される検討会を実施しているほか、全国の救助隊員などの意見交流の場として、平成10年(1998年)度以降、全国消防救助シンポジウムを毎年度開催している。

平成30年度は、大規模な風水害に伴う浸水域を含めたあらゆる水域におけるボートレスキュー技術の向上を目的に、「動力ボートの効果的活用による救助技術の高度化に関する検討会」を開催した。当該検討会においては、各消防本部の体制等について現状分析を行った上で、「動力ボート」を消防職員が運用するにあたり求められる知識、技術、整備点検要領等について検討を実施し、消防本部における地域特性に応じた実践的な活動マニュアル策定の契機となるよう検討会報告書として取りまとめ、公表している。

また、令和元年度は、近年多くの土砂災害が発生している中、要救助者の早期発見、早期救出が求められていることを踏まえ、具体的かつ実践的な救助要領について検討を進めている。

一方、全国消防救助シンポジウムは、「救助活動能力の向上にむけた効率的かつ効果的な教育訓練」をテーマとして令和元年11月29日に開催され、専門家による講演や消防本部による事例研究発表、総合討論を行い、全国の消防本部の経験、知見及び技術を共有することにより、我が国における救助体制の一層の充実が図られた。