[災害に強い安全なまちづくり]

1.防災基盤等の整備

(1)公共施設等の耐震化

消防庁では、大規模地震発生時においても、災害対策の拠点となる施設等の安全性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確保できるよう防災機能の向上を図るため、

〔1〕避難場所・避難所となる公共・公用施設(学校や体育館など)

〔2〕災害対策の拠点となる公共・公用施設(都道府県、市町村の庁舎、消防署や警察署など)

〔3〕不特定多数の住民が利用する公共施設(文化・スポーツ施設、県民会館・公民館など)

〔4〕社会福祉事業の用に供する公共施設

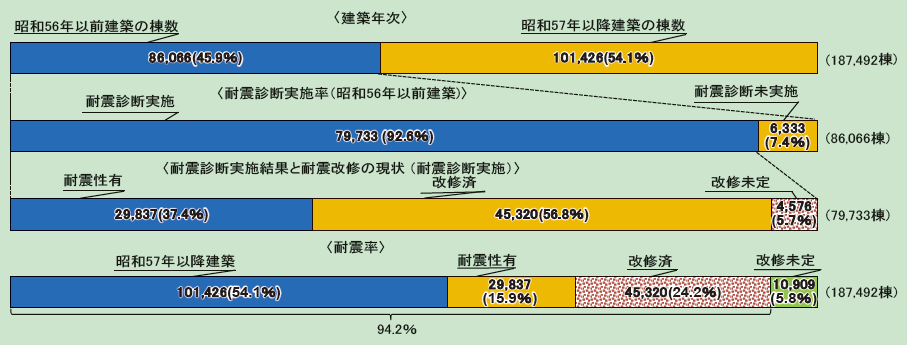

等の耐震化を推進している(第4-3図)。

第4-3図 防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(平成30年度末)

(2)防災施設等の整備

災害に強い地域づくりを推進するためには、消防防災の対応力の向上に資する施設等の整備が必要であり、消防庁では、消防防災施設整備費補助金や緊急防災・減災事業債等の財政措置を講ずることにより、防災施設等の整備を促進している。

地震や豪雨による災害では、市町村の災害対策本部機能の喪失又は著しい低下等が見られたことから、消防庁では、非常用電源の整備、多様な手段による速やかな被害情報収集手段の確保を地方公共団体に要請している。

(3)防災拠点の整備

大規模災害対策の充実を図る上で、住民の避難場所・避難所又は防災活動の拠点を確保することは非常に重要であり、想定される災害応急活動の内容等に応じた機能を複合的に有する「防災拠点」として整備していくことが必要である。

このため、平常時には防災に関する研修・訓練の場等となり、災害時には、防災活動のベースキャンプや住民の避難場所・避難所となる防災拠点の整備が必要である。消防庁では、消防防災施設整備費補助金や緊急防災・減災事業債等の財政措置を講ずることにより地方公共団体における防災拠点の整備を促進している。