2.火災による死者の状況

(1)火災による死者の状況

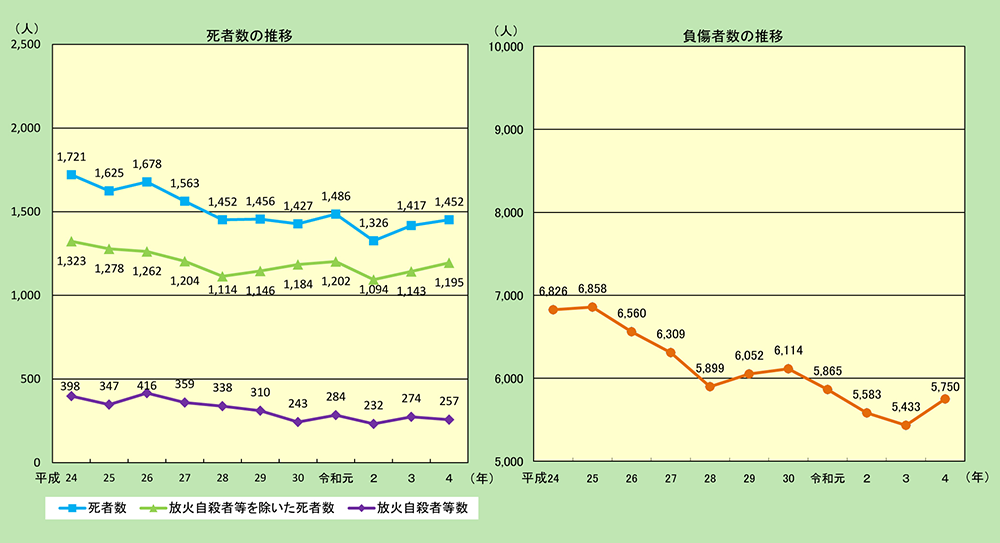

令和4年中の火災による死者数は1,452人で、そのうち放火自殺者、放火自殺の巻き添えとなった者及び放火殺人による死者(以下、本節において「放火自殺者等」という。)を除いた死者数は1,195人(対前年比52人増)となっている。また、負傷者数は5,750人(対前年比317人増)となっており、近年は、おおむね減少傾向にある。なお、放火自殺者等は257人となっており、火災による死者の総数の17.7%を占めている(第1-1-3図)。

第1-1-3図 火災による死傷者数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年中)

(備考)「火災報告」により作成

ア 1日当たりの火災による死者数は4.0人

1日当たりの火災による死者数は4.0人となっている(資料1-1-10)。

人口10万人当たりの火災による死者数は、全国平均で1.2人となっている。また、都道府県別にみると、最も多いのは鳥取県で2.7人、最も少ないのは神奈川県で0.5人となっている(資料1-1-16)。

月別の死者数は、火気を使用する機会が多い12月から3月が多くなっている(資料1-1-17、資料1-1-18)。

時間帯別の死者数は、23時から6時の時間帯で多くなっている(資料1-1-19、資料1-1-20)。

イ 死因は火傷、次いで一酸化炭素中毒・窒息が多い

死因は、火傷が最も多く、次いで一酸化炭素中毒・窒息となっている(資料1-1-21)。

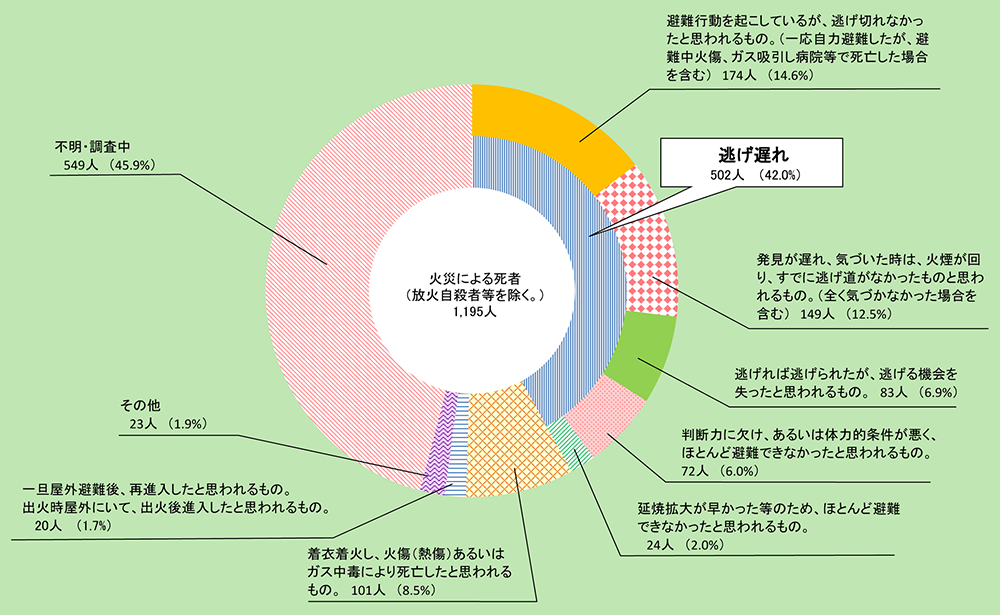

死亡に至った経過をみると、死者数(放火自殺者等を除く。)のうち、逃げ遅れが全体の42.0%を占めている。その中でも「避難行動を起こしているが、逃げ切れなかったと思われるもの。(一応自力避難したが、避難中火傷、ガス吸引し病院等で死亡した場合を含む)」が全体の14.6%、「発見が遅れ、気づいた時は、火煙が回り、すでに逃げ道がなかったものと思われるもの。(全く気づかなかった場合を含む)」が全体の12.5%を占めている(第1-1-4図、資料1-1-22)。

第1-1-4図 火災による経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

ウ 高齢者の死者数が875人で73.2%

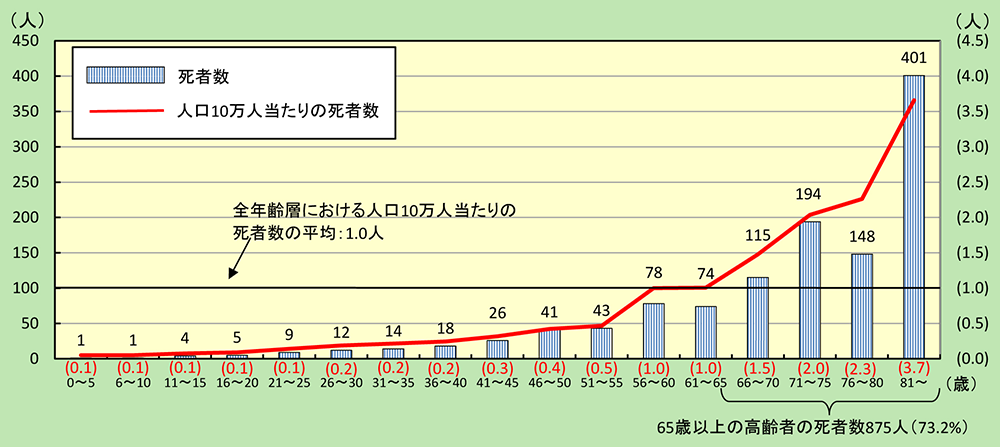

火災による死者数(放火自殺者等を除く。)を年齢別でみると、65歳以上の高齢者が73.2%を占めている。

年齢階層別の人口10万人当たりの死者数(放火自殺者等を除く。)は、年齢が高くなるに従って著しく増加しており、特に81歳以上の階層が、全年齢階層における平均の3.7倍となっている(第1-1-5図)。

また、放火自殺者等を年齢別・性別にみると、男性の81歳以上の階層が最も多くなっている(資料1-1-23、資料1-1-24)。

第1-1-5図火災による年齢階層別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2( )内は、人口10万人当たりの死者数を示す。

3「死者数」については左軸を、「人口10万人当たりの死者数」については右軸を参照

4 年齢不明者(男性4人、女性2人、性別不明5人)を除く。

5 人口は、令和4年10月1日現在の人口推計(総務省統計局)による。

6 1人以上の死者が発生している年齢層は、小数点第2位以下四捨五入で(0.0)となる場合、(0.1)とする。

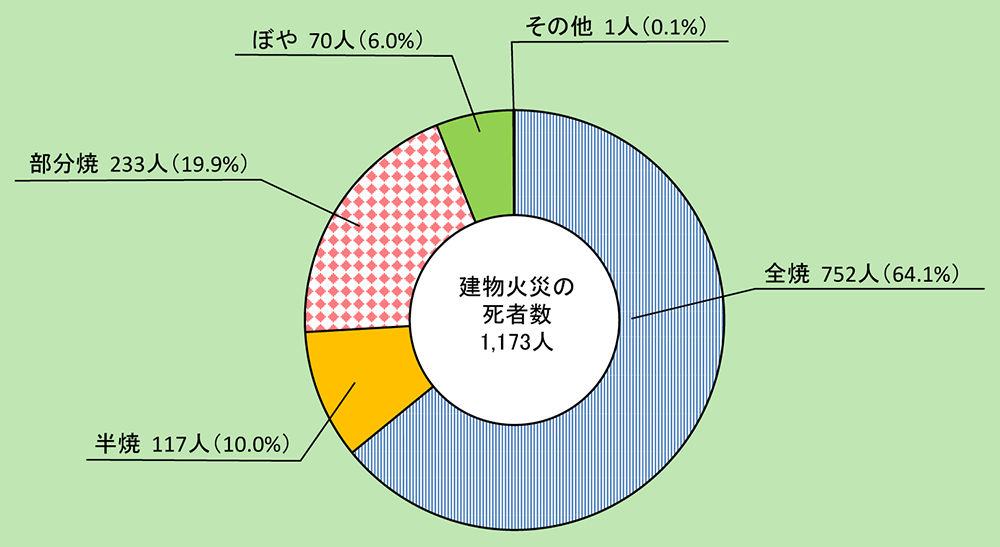

(2)建物火災による死者数の状況

ア 建物火災による死者数は、死者総数の80.8%で最多

建物火災による死者数は、1,173人で、火災による死者の80.8%を占め、建物火災による負傷者は4,826人で、火災による負傷者の83.9%を占めており、火災による死傷者の多くが建物火災により発生している(資料1-1-26)。

また、建物焼損程度別の死者発生状況をみると、全焼の場合の死者が64.1%を占めている(第1-1-6図、資料1-1-27)。

第1-1-6図 建物火災における焼損程度ごとの死者発生状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2「全焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の70%以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

3「半焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の20%以上のもので全焼に該当しないものをいう。

4「部分焼」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の20%未満のものでぼやに該当しないものをいう。

5「ぼや」とは、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の10%未満であり焼損床面積が1㎡未満のもの、建物の焼損部分の損害額が火災前の建物の10%未満であり焼損表面積が1㎡未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

6 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

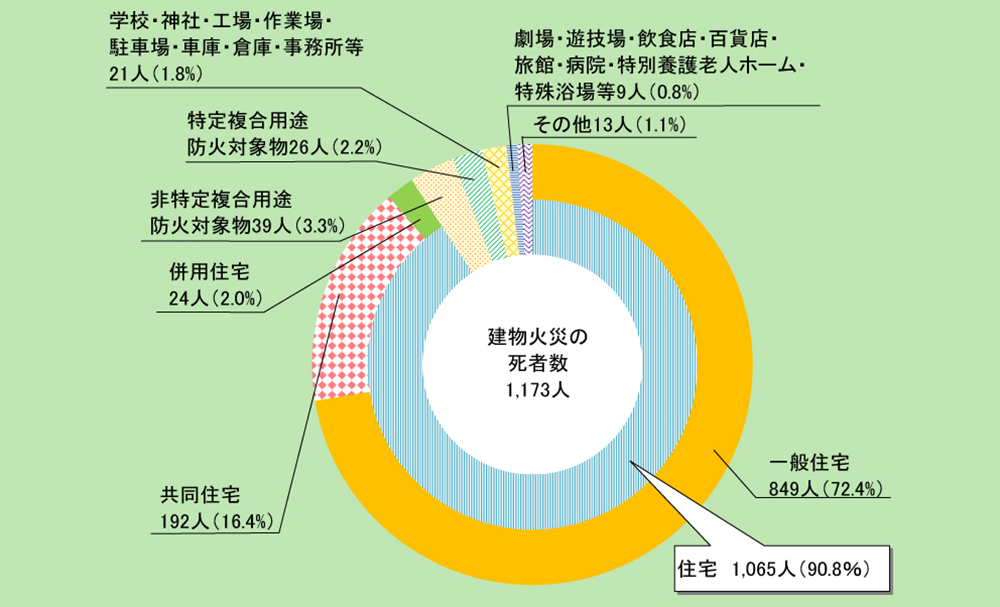

イ 建物火災による死者の90.8%が住宅で発生

建物用途別にみると、住宅での死者数が1,065人で、建物火災による死者数の90.8%を占めている(第1-1-7図、資料1-1-28)。

第1-1-7図 建物用途別の死者発生状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

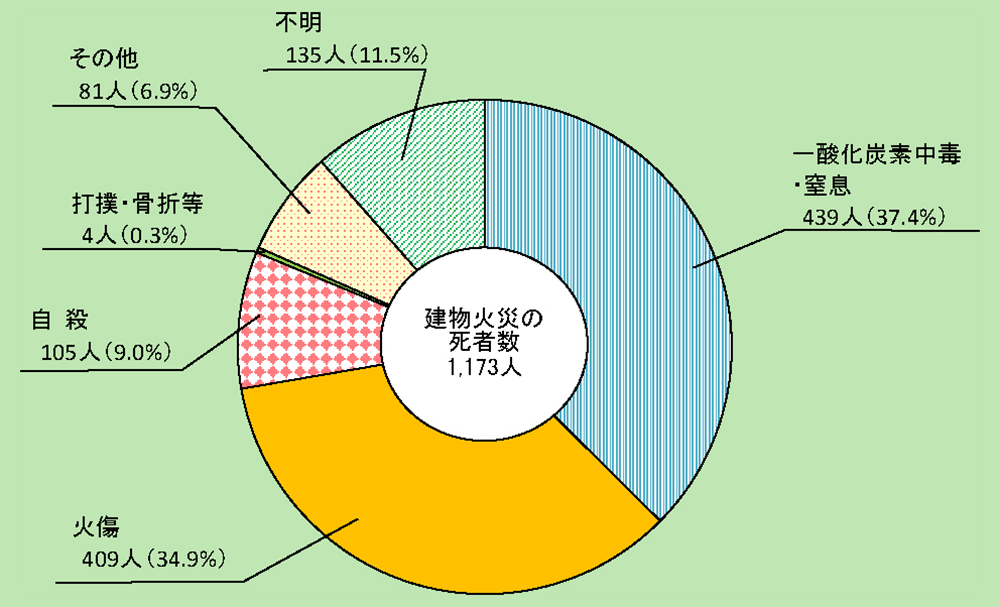

また、死因別では一酸化炭素中毒・窒息による死者数が37.4%で最も多くなっている(第1-1-8図、資料1-1-29)。

第1-1-8図 建物火災の死因別死者発生状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

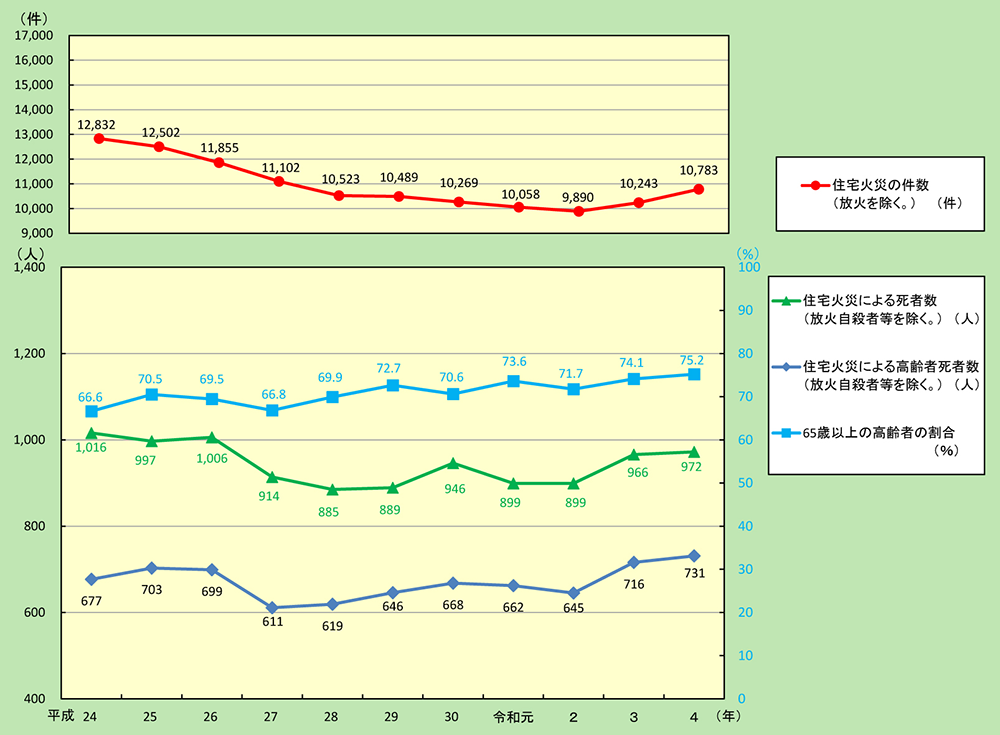

(3)住宅火災による死者の状況

ア 住宅火災の死者数は横ばい

令和4年中の住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)は972人(対前年比6人増、同0.6%増)となっている。

また、住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)のうち65歳以上の高齢者の死者数は731人で、全体の75.2%を占めている(第1-1-9図)。

第1-1-9図 住宅火災の件数及び死者数の推移(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2「住宅火災の件数(放火を除く。)」、「住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)」、「住宅火災による高齢者死者数(放火自殺者等を除く。)」については左軸を、「65歳以上の高齢者の割合」については右軸を参照

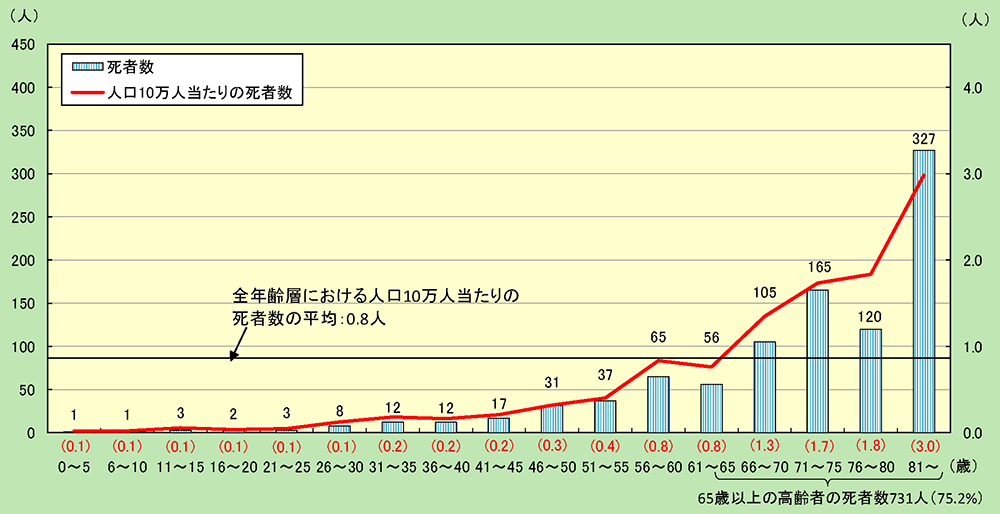

イ 死者数は高齢者層で著しく高い

年齢階層別の人口10万人当たりの死者数(放火自殺者等を除く。)は、年齢が高くなるに従って著しく増加しており、特に81歳以上の階層では、全年齢階層における平均の3.8倍となっている(第1-1-10図)。

第1-1-10図 住宅火災における年齢階層別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2( )内は人口10万人当たりの死者数を示す。

3「死者数」については左軸を、「人口10万人当たりの死者数」については右軸を参照

4 年齢不明者(男性2人、女性1人、性別不明4人)を除く。

5 人口は、令和4年10月1日現在の人口推計(総務省統計局)による。

6 1人以上の死者が発生している年齢層は、小数点第2位以下四捨五入で(0.0)となる場合、(0.1)とする。

ウ 電気器具を発火源とした火災による死者数が最多

住宅火災の発火源別死者数(放火自殺者等を除く。)をみると、電気器具による死者数が最も多く、次いでたばこ、ストーブとなっている(不明を除く。)(第1-1-11図)。

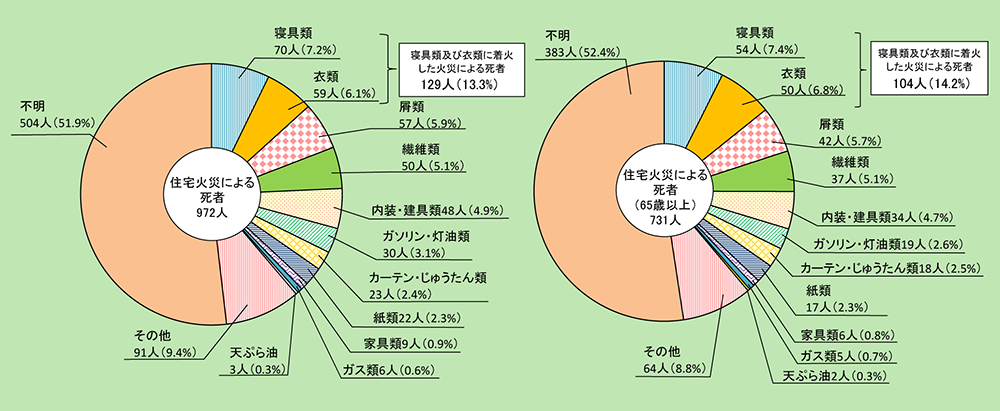

また、住宅火災の着火物(発火源から最初に着火した物)別死者数(放火自殺者等を除く。)をみると、寝具類に着火した火災による死者が最も多く、次いで衣類、屑類となっている(その他及び不明を除く。)(第1-1-12図)。

第1-1-11図 住宅火災の発火源別死者数(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

第1-1-12図 住宅火災の着火物別死者数(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。

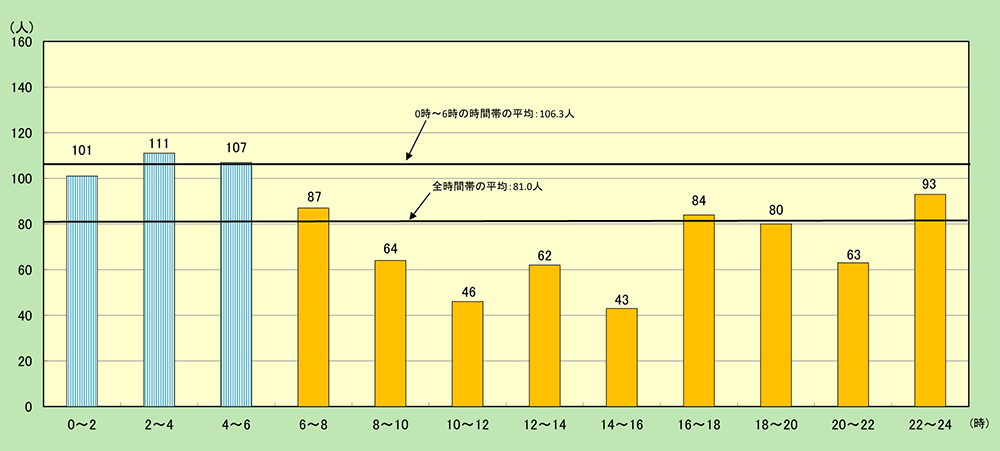

エ 0時から6時までの時間帯の住宅火災で多くの死者が発生

住宅火災の死者数(放火自殺者等を除く。)を時間帯別にみると、0時から6時までの時間帯の平均は全時間帯の平均の1.3倍となっている(第1-1-13図、資料1-1-30)。

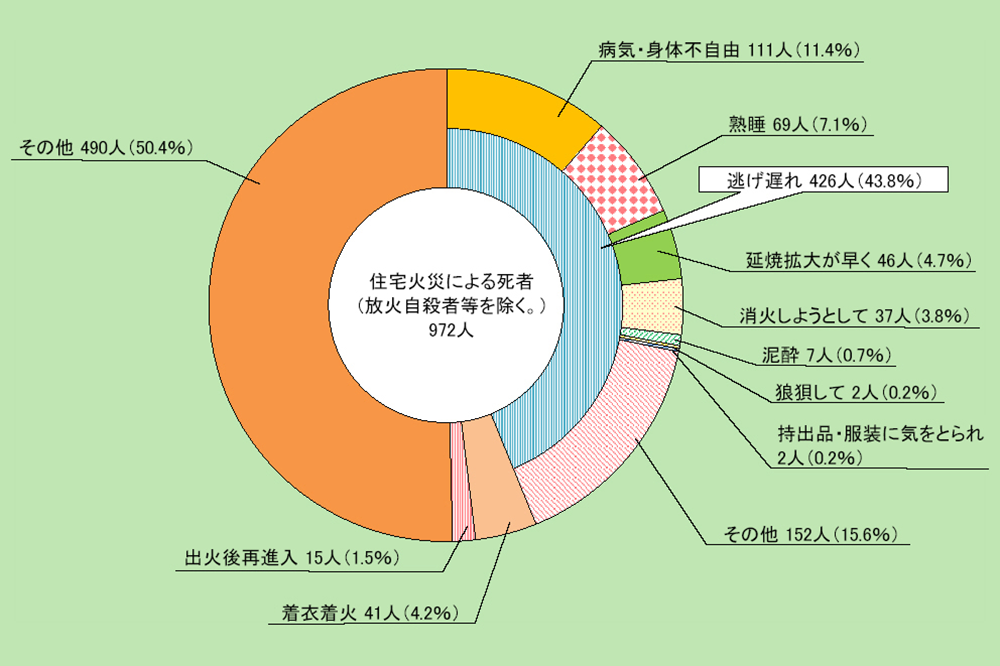

また、死者(放火自殺者等を除く。)の発生状況を死に至った経過別にみると、逃げ遅れが426人と最も多くなっている(第1-1-14図)。

第1-1-13 図時間帯別住宅火災の死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2「各時間帯の数値」は、出火時刻が不明の火災による死者31人を除く集計結果。「全時間帯の平均」は、出火時刻が不明である火災を含む平均。

3 例えば、時間帯の「0~2」は、出火時刻が0時0分~1時59分の間であることを示す。

第1-1-14図 住宅火災の死に至った経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1「火災報告」により作成

2 小数点第2位以下四捨五入により、合計値が100とならない場合がある。