4.関係機関の取組

(1)消防庁の取組

ア 検討に対する支援

消防庁では、広域化基本指針の策定と合わせ、都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置して広域化を推進しているところであり、消防広域化推進アドバイザー*1の派遣などの支援を行っている。

イ 財政措置

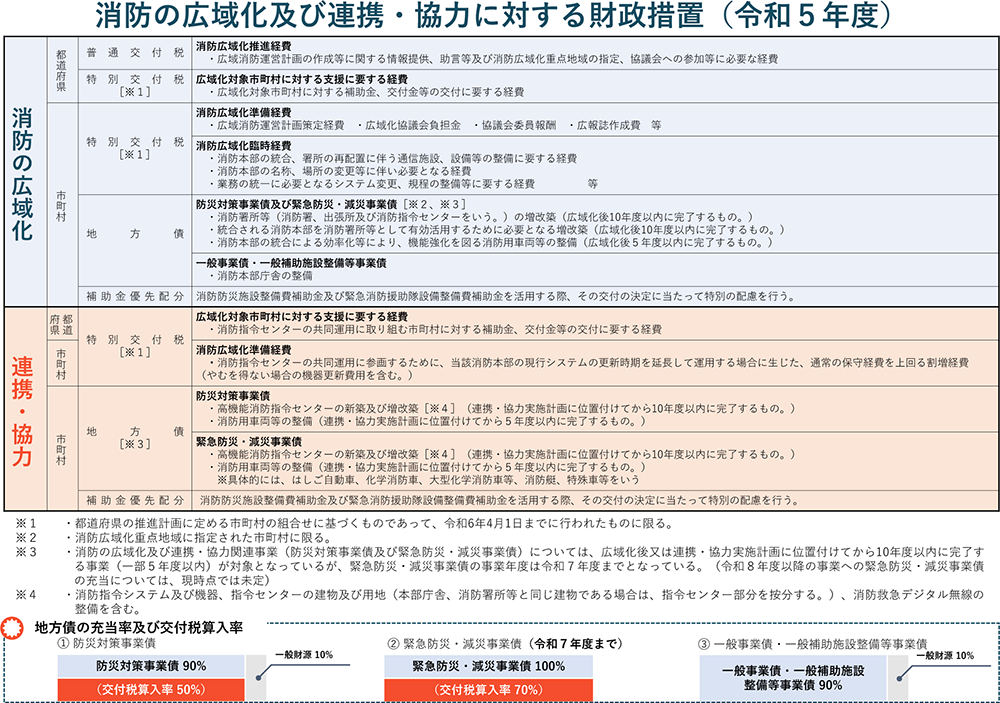

消防の広域化及び連携・協力に伴って必要になる経費に対して、その運営に支障の生じることがないよう、必要な財政措置を講じている。

広域化については、広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築及び再配置が必要と位置付けられた消防署所等の新築、同計画等に基づき実施する消防指令センター(指令装置等)の整備、並びに同計画等に基づく消防本部の統合による効率化等により機能強化を図る消防用車両等の整備について緊急防災・減災事業債(充当率100%、交付税算入率70%)の対象としている。

連携・協力については、連携・協力実施計画に基づき必要となる消防指令センターの整備及び同計画に基づき必要となる消防用車両等の整備について、緊急防災・減災事業債の対象としている(第2-2-2図)。

第2-2-2図 消防の広域化及び連携・協力に対する財政措置

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 更なる広域化等の推進のための検討

消防庁では、令和5年1月から、人口減少、災害の激甚化・多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、消防力を維持・強化していくため、消防の広域化推進期限(令和6年4月1日)後における消防の広域化や連携・協力による消防体制の構築の必要性、促進策等に関し検討を行うことを目的として、「消防力の維持・強化のための消防体制の構築に関する検討会」を開催し、令和5年6月に報告書がとりまとめられたところである。

報告書においては、今後の広域化の推進に向け、主に以下のような認識及び方向性が示された。

① 大規模災害の発生に備えた初動体制の確保や応援部隊との効果的な連携体制の構築、また、コロナ禍の教訓を踏まえた感染症等に強い体制の確保が必要であり、広域化等の取組を引き続き推進することで、消防力の維持・強化を図ることが必要である。

② 地域の実情に応じ、消防の広域化の検討を主導する消防本部として「中心消防本部」の設定を可能とし、中心消防本部等の消防本部、都道府県及び消防庁の三者がそれぞれ期待される役割を果たすことで、広域化の実現をより促進していくことができる。

③ 消防本部の実態やニーズを踏まえ、連携・協力の類型に、資機材等の共同整備や、特殊な救助等専門部隊の共同設置、訓練の定期的な共同実施等を加えるなど、連携・協力の類型の再編整理により、段階的に多様かつ複数の類型の連携・協力を実現することが可能となる。

(2)都道府県の取組

ア 推進計画の概要

都道府県は、消防本部、市町村等と緊密に連携し、検討した上で推進計画の策定を行うよう努めることとされている。

推進計画には、広域化対象市町村の組合せや、連携・協力の対象となる市町村を定めることになる。

イ 都道府県の支援策

広域化を推進していく観点から、[1]広域化の機運醸成や効果についての勉強会等の開催、[2]広域化を具体的に進めるための協議会や協議組織への職員の派遣、[3]都道府県独自の広域化推進のための財政支援措置等を実施している都道府県が存在する。

財政支援措置としては、業務の統一に必要となるシステム変更事業を対象とした補助制度や、緊急防災・減災事業債を活用する高機能消防指令センター整備事業を対象として、元利償還金に対する交付税措置額を除いた事業費について補助する制度などがある。

(3)市町村の取組

消防組織法により、都道府県の推進計画に定められた広域化対象市町村は、消防の広域化を行う際には、協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を作成することとされている。

広域化に向けた検討を行っている市町村は、市町村長部局、消防本部、構成議会議員等から構成される協議会等の検討組織を設置し、[1]広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針、[2]消防本部の位置及び名称、[3]市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項、[4]構成市町村の負担金割合方式、職員の任用方式や給与の統一方法等、広域消防運営計画や組合規約等の作成に必要な事項を中心に協議を重ねている。

*1 消防広域化推進アドバイザー:既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・経験を持つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣し、支援活動を行う。