3.勤務条件等

(1)消防職員の勤務条件等

消防職員の職務は、火災等の災害出動のため24時間即応体制を維持しなければならないという特殊性を有していることから、勤務時間や休日、休憩等の勤務条件については、一般職員と異なる定めがされている。具体的な給与、勤務時間その他の勤務条件は、市町村等の条例によって定められている。

ア 給料及び諸手当

消防の組織は、緊急時の部隊活動等に必要な指揮命令系統を明示し組織の統一性を確保するため、階級制度がある。行政職給料表を適用した場合、各階級に一定の割合の人数が必要となるという特徴を持つ消防組織においては、階級制度を維持しつつ、給料の水準を適正に保つことが難しい。このため消防職員の給料については、その職務の危険度、勤務の態様の特殊性等を踏まえ、一般職員と異なる特別給料表(現在の国の公安職俸給表(一)に相当)を適用することとされている(昭和26年国家消防庁管理局長通知)。

なお、消防職員の平均給料月額は、令和4年4月1日現在の地方公務員給与実態調査によると30万1,948円(平均年齢38.4歳)であり、一般行政職の場合は31万5,093円(平均年齢42.1歳)となっている。

また、消防職員の平均諸手当月額は10万1,572円であり、出動手当等が支給されている。

イ 勤務体制等

消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに大別され、さらに交替制勤務は主に2部制と3部制に分けられる。一部、指令業務に従事する職員などに対し、4部制を用いている消防本部もある。2部制は、職員が2部に分かれ、当番・非番の順序に隔日ごとに勤務し、一定の期間で週休日を取る制度であり、3部制は、職員が3部に分かれ、当番・非番・日勤を組み合わせて勤務し、一定期間で週休日を取る制度である(資料2-3-4、資料2-3-5)。

ウ 消防職員委員会

消防職員委員会は、消防職員からの意見を幅広く求めることにより、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務に職員の意見を反映しやすくし、これにより消防職員の士気を高め、消防事務を円滑に運営することを目的として、消防組織法第17条の規定により消防本部に置くこととされている。消防職員委員会においては、消防職員から提出された〔1〕消防職員の勤務条件及び厚生福利、〔2〕消防職員の被服及び装備品、〔3〕消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関する意見を審議し、その結果に基づいて消防長に対して意見を述べることにより、消防事務に消防職員の意見を反映しやすくしている。

令和4年度においては、全国723の全ての消防本部で消防職員委員会が開催され、職員から提出された4,690件の意見について審議された。審議された意見のうち「実施が適当」とされたものは、全体の30.3%を占めた。また、令和3年度において審議された意見のうち「実施が適当」とされたもの(1,569件)は、予算上の制約などにより、実現できていない意見もみられるが、そのうち58.5%が既に実施されている(資料2-3-6、資料2-3-7、資料2-3-8、資料2-3-9)。

(2)消防本部におけるハラスメント等への対応策

消防庁では、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント及び消防に関連する不祥事(以下、本節において「ハラスメント等」という。)について、「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループの検討結果について」(平成29年7月4日消防消第171号。以下、本節において「7月4日通知」という。)により各消防本部に示した(資料2-3-10)。

また、7月4日通知で示した対応策の取組状況について実態調査(令和5年1月1日現在。以下、本節において「実態調査」という。)を行っている。

ア 各消防本部において実施すべき対応策

(ア)消防長の意志の明確化等

ハラスメント等を撲滅するためには、消防長が宣言等により意志を明確にし、消防職員に周知徹底する必要がある。

また、ハラスメント等の対応策に関する内部規程や、消防長の意志を具体的な取組につなげるための方針を検討の上策定するとともに、定期的に当該取組の進捗状況を管理し、これを踏まえた取組の改善を行うため、消防職員の幹部職員に加え、可能な限り有識者等を構成員とするハラスメント等の撲滅を推進する会議を開催する必要がある。

実態調査では、「消防長の意志の明確化」について、98.9%(715本部)の消防本部から「実施済み」との回答が得られた。また、「内部規程の策定」については、97.1%(702本部)の消防本部から「実施済み」との回答が得られ、「ハラスメント等撲滅推進会議の開催」については、90.6%(655本部)の消防本部から「実施済み」との回答が得られた。

(イ)ハラスメント等通報制度の確立及びハラスメント相談窓口の設置

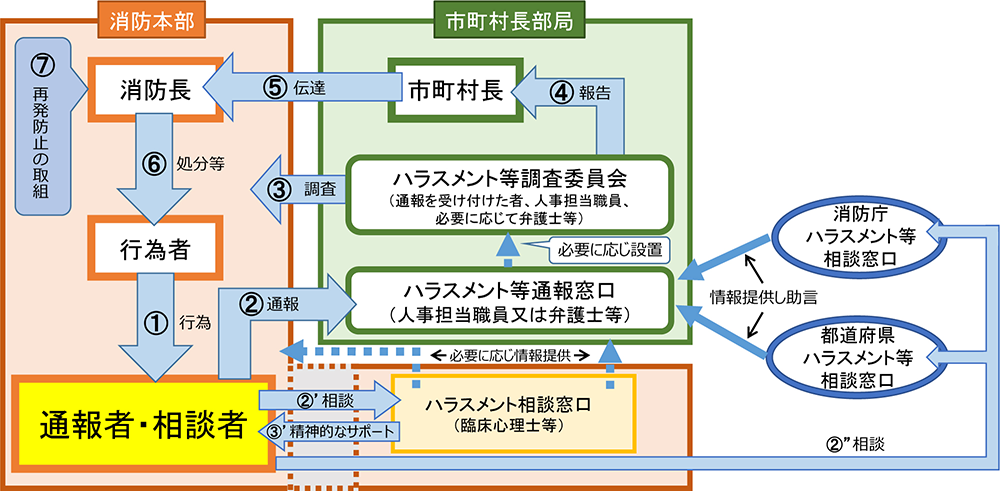

ハラスメント等の事案対応を行い、解決を目指す「ハラスメント等通報制度」を確立するとともに、通報にまでは至らなくても、精神的なサポートを受けることができる「ハラスメント相談窓口」を設置する必要がある(第2-3-1図)。

実態調査では、「ハラスメント等通報制度の確立」及び「ハラスメント相談窓口の設置」について、それぞれ97.8%(707本部)、98.3%(711本部)の消防本部から「実施済み」との回答が得られた。

第2-3-1図 ハラスメント等通報制度・ハラスメント相談窓口のイメージ(単独消防本部の場合)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(ウ)懲戒処分の厳格化

ハラスメント等に関して明確に記載した懲戒処分基準を策定し公表すること及び懲戒処分の公表基準を策定し公表することにより、懲戒処分を厳格化する必要がある。

実態調査では、「懲戒処分基準の策定」及び「懲戒処分の公表基準の策定」について、それぞれ91.1%(659本部)、85.1%(615本部)の消防本部から「実施済み」との回答が得られた。

(エ)職員のセルフチェックアンケート等の実施

ハラスメント等を可能な限り未然に防止するため、自らの行動を振り返るチェックシートの導入、ハラスメント等の実態を調査するためのアンケートの定期的な実施などの職員の気付きを促す取組を行う必要がある。

実態調査では、「職員の気付きを促す取組」について、80.8%(584本部)から「実施済み」との回答が得られた。

(オ)研修等の充実

事例演習又は職場ミーティングの場を活用し、ハラスメント等の撲滅の必要性、対応策及びコンプライアンスについて話し合うことで、職員の意識向上を図る必要がある。

実態調査では、「研修等の充実」について、79.4%(574本部)から「実施済み」との回答が得られた。

イ 各都道府県において実施すべき対応策

(ア)ハラスメント等相談窓口の設置

各都道府県において、各消防本部が設けるハラスメント等通報制度では十分な対応ができない場合に備え、相談者の同意を得た上で、関係する消防本部や市町村に対し相談内容の情報提供を行うこと、関係する消防本部や市町村から事案の経緯を聞き取るとともに適切な対応をとるよう助言すること等により、事案の解決を目指す都道府県ハラスメント等相談窓口を設置する必要がある。

実態調査では、「都道府県ハラスメント等相談窓口」を設置し、その旨を都道府県内の消防本部に周知しているかどうかについて、87.2%(41都道府県)から「実施済み」との回答が得られた。

(イ)講義・研修の充実

消防学校において、ハラスメント等やコンプライアンスに関する講義を実施する必要がある。

また、都道府県の消防防災部局又は人事担当部局において、消防長、消防学校長などの消防関係者に対する研修会を実施する必要がある。

実態調査では、「研修等の充実」について、72.3%(34都道府県(都道府県消防学校を含む。))から「実施済み」との回答が得られた。

ウ 消防庁における対応策

(ア)消防庁ハラスメント等相談窓口の設置

ハラスメント等の事案の解決を目指すため、市町村や消防本部のハラスメント等通報窓口には通報しにくい、通報したが適切に対応してくれなかったなどの場合に備えて、消防庁ハラスメント等相談窓口を平成29年度に設置した。相談は基本的に専用回線での電話受付としている。

(イ)ハラスメント等に関するテキストの作成

各消防本部等での研修会で活用できるよう、ハラスメント等に関するテキストを職員向け、管理監督者向け、相談窓口担当者向けに作成し、消防庁ホームページで公開している。

(ウ)全国説明会・研修会の開催

ハラスメント等の撲滅のための対応策の実施の徹底を図るため、平成30年度に全国で説明会を行っている。

また、令和元年度から、各消防本部においてハラスメント相談を行う職員等のハラスメントに関する見識及び対応能力等の向上を目指し、専門講師による研修会を全国で37回開催している。

(エ)ハラスメント等相談窓口担当者向けのメール相談窓口の開設

各消防本部の相談窓口担当者がカウンセリングの専門家に相談できるメール相談窓口を令和4年度から開設している。

(3)女性消防吏員の更なる活躍の推進

ア 女性消防吏員を取り巻く現状

消防本部における女性消防吏員の採用は、昭和44年(1969年)に川崎市で始まった。

消防分野においても女性消防吏員が増加し、活躍することにより、住民サービスの向上及び消防組織の強化につながることが期待される。

住民サービスの向上については、例えば、救急業務においては、女性傷病者に抵抗感を与えずに活動できることなどが挙げられる。

また、消防組織の強化については、男性の視点だけでなく、女性の視点が加わることにより、多様な視点でものごとを捉えることができるようになること、育児・介護などそれぞれ異なる事情を持っていることを組織や同僚が理解し支援する組織風土が醸成されることにより、多様なニーズに対応できる柔軟性が組織に備わっていくことが挙げられる。

女子労働者については、母体保護のため女子労働基準規則により業務の制限が設けられていたが、平成6年(1994年)に規則の改正により深夜業の規制が解除され、女性消防吏員も24時間体制で消防業務に従事できるようになり、現在、救急業務や警防業務を含む交替制勤務を行っている。

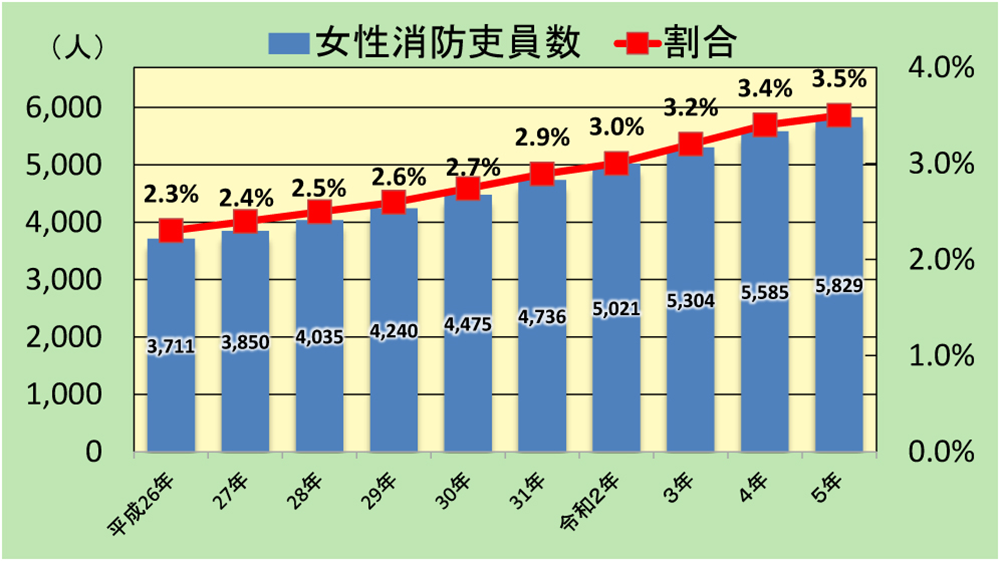

このように、少しずつ女性消防吏員の職域の拡大が図られ、女性消防吏員数が増加してきたところであるが、令和5年4月1日現在、全消防吏員に占める女性消防吏員の割合は3.5%(第2-3-2図)であり、警察官11.4%(地方警察官に占める女性警察官の割合)、自衛官8.7%、海上保安庁9.0%といった他分野と比較しても少ない状況である(自衛官は令和4年度末現在)。

女性消防吏員がいない消防本部数は、年々減少しているものの、令和5年4月1日現在、全国722本部中94本部(13.0%)あり、その約8割が消防吏員数100人未満の消防本部である。

第2-3-2図 女性消防吏員数・割合の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年4月1日現在)

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

イ 女性消防吏員の更なる活躍推進に向けた市町村及び各消防本部の取組

消防庁は市町村及び各消防本部に対し以下の取組を要請している。

(ア)女性消防吏員の計画的な増員の確保

a 数値目標の設定による計画的な増員

消防全体として、消防吏員に占める女性消防吏員の全国の比率を、令和8年度当初までに5%に引き上げることを共通目標としており、この共通目標の達成に向け、各消防本部においては、本部ごとの実情に応じて、数値目標を設定した上で、計画的な増員に取り組むこと。

b 女性の採用の拡大に向けた積極的な取組

(a)積極的なPR活動の展開

消防本部においては、これから社会人になる年齢層の女性に対し、業務内容、勤務条件等を含めた消防の仕事の魅力について、積極的にPRすること。

(b)採用試験における身体的制限について

採用募集に際し、身長・体重等の身体的制限を設けている消防本部においては、こうした制限が消防の職務の遂行上、必要最小限かつ社会通念からみて妥当な範囲のものかどうか、検証の上、必要に応じて見直しを検討すること。

(c)女性消防吏員の増加を踏まえた円滑な人事管理等の検討

今後、消防本部が行う女性消防吏員の採用の大幅拡大に合わせ、市町村においては、消防における職務上の特殊性を理解の上、適切な措置を検討すること。具体的には、想定される休業等に際し、消防力を継続的に維持できるような代替職員の確保等が考えられること。

(イ)適材適所を原則とした女性消防吏員の職域の拡大

消防業務において、法令による制限を除き、性別を理由として従事できる業務を制限することはできないことを十分に理解し、女性消防吏員の意欲と適性に応じた人事配置を行うこと。

(ウ)ライフステージに応じた様々な配慮

現状においては、女性消防吏員が極端に少ない状況であること、妊娠・出産といった母体保護に係る配慮が必要であることなどから、人事上の様々な配慮が必要であること。

(エ)消防長等消防本部幹部職員の意識改革

各消防本部の消防長は、女性の活躍推進の意義を十分に理解し、自らの責務として各種の施策を実行すること。また、消防本部幹部職員に対しても、研修等により女性の活躍推進について理解を深めるよう取組を行うこと。

(オ)その他

a 施設・装備の改善

各消防本部においては、女性消防吏員の活躍の場を広げるために、消防本部・消防署・支所(出張所)等において、女性専用のトイレ、浴室、仮眠室などの施設整備を計画的に推進すること。なお、消防署所等における女性専用施設の整備に要する経費について、平成28年度から特別交付税措置を講じている。

b 女性の活躍情報の「見える化」の推進

各消防本部においては、女性割合、女性の採用者数、女性の管理職の割合及び女性活躍推進に向けた取組状況について、ホームページに掲載するなど「見える化」を推進すること。

ウ 女性消防吏員の更なる活躍推進に向けた消防庁の取組

(ア)女子学生等を対象とした職業体験イベント(ワンデイ・インターンシップ)等

ワンデイ・インターンシップとは、これから社会人となる年齢層の女性に、消防の仕事の魅力と消防分野での女性活躍の可能性を知ってもらい、消防を志す女性を増やすために各消防本部と連携して実施するもので、令和4年度は対面式、Webで各1回開催した。

(イ)ポータルサイト等による幅広いPR

消防庁ホームページ内に「女性消防吏員の活躍推進のためのポータルサイト」を平成28年度に開設した。

また、平成28年度に、消防庁公式Facebookページ「総務省消防庁―女性活躍―」を開設し、ソーシャルメディアを通じて身近でタイムリーな情報の発信を行っている。

(ウ)消防庁女性活躍ガイドブックの作成

平成29年度から、その年度に消防本部で行われた先進的な取組事例等をまとめた「消防庁女性活躍ガイドブック」を作成し、全国の消防本部等に提供するとともに、消防庁ホームページにも公開している。

(エ)女性消防吏員活躍推進アドバイザー制度

消防庁では、女性消防吏員の採用が進んでいる消防本部の人事担当者や女性活躍に関する有識者を、希望する消防本部等に派遣して、採用促進の具体的取組等について助言する「女性消防吏員活躍推進アドバイザー制度」を平成29年12月に創設した。これまでに201件派遣し、約1万2千人の消防職員に対し講演を実施している(令和5年4月1日現在)。

エ 女性消防吏員の更なる活躍推進に向けた消防大学校における取組

消防大学校の教育訓練では、平成28年度から女性消防吏員のキャリア形成の支援を主たる目的とした7日間の女性専用コース「女性活躍推進コース」を実施するとともに、各学科の定員の5%を女性消防吏員の優先枠として設定し、女性の入校を推進している。

また、消防長をはじめとした幹部職員に対して、女性の職域拡大、育児参加への上司の理解・支援を含めた働きやすい環境の整備など、女性活躍推進に係る意識の改革・醸成等を目的とした講義を実施している。

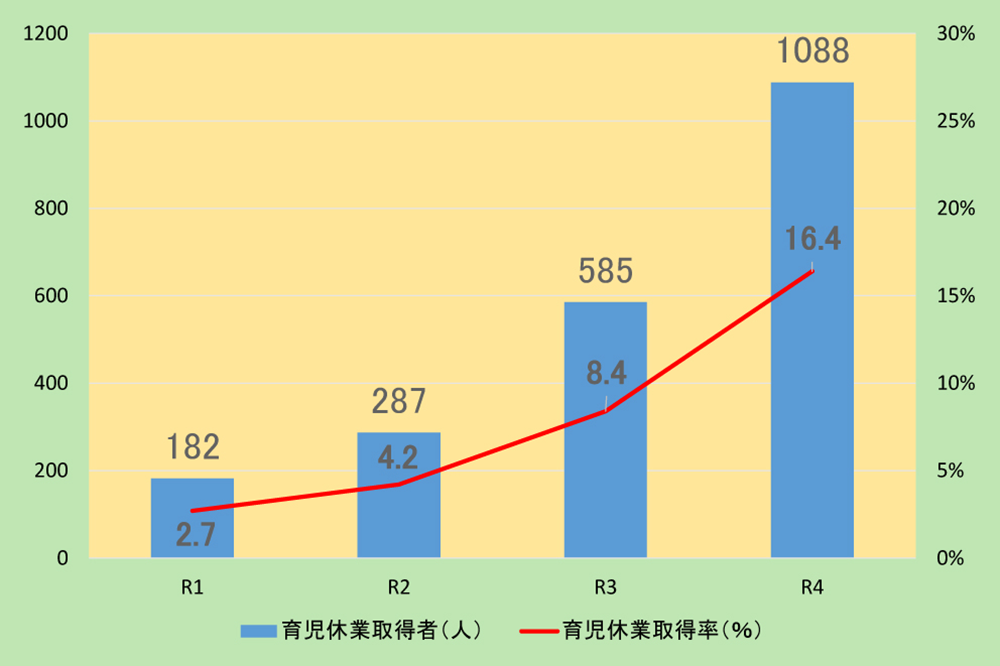

オ 男性消防職員の育児休業の取得促進

令和5年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)において、男性職員の育児休業取得率に関する政府目標が現行(令和7年までに30%)から大幅に引き上げられることとなり、消防職員は、民間と同様、令和7年までに50%、令和12年までに85%の取得率が目標とされた。

男性消防職員の育児休業取得率は、年々増加しているものの、令和4年度においては16.4%(第2-3-3図)であり、消防庁では、目標達成に向けて、優良事例を横展開するなどして、男性職員の育児休業の取得促進に取り組んでいる。

第2-3-3図 男性消防職員の育児休業取得者及び育児休業取得率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)惨事ストレス対策

消防職団員は、火災等の災害現場などで、悲惨な体験や恐怖を伴う体験をすると、精神的ショックやストレスを受けることがあり、これにより、身体、精神、情動又は行動に様々な障害が発生するおそれがある。このような問題に対して、消防機関においても対策を講じる必要があり、消防庁では、消防職団員への強い心理的影響が危惧される大規模災害等が発生した場合、現地の消防本部等の求めに応じて、精神科医等の専門家を派遣し、必要な支援を行う「緊急時メンタルサポートチーム」を平成15年に創設した。令和5年は3件の派遣があり、創設からこれまでに87件の派遣実績がある(令和5年12月1日現在)。

なお、派遣の最も多い災害は東日本大震災であった(21件)。