第5節 救急体制

1.救急業務の実施状況

(1)救急出動の状況

令和4年中の救急自動車による全国の救急出動件数は、722万9,572件(対前年比103万5,991件増、16.7%増)となっている。これは1日平均では約1万9,807件(同約2,838件増)で、約4.4秒(前年約5.1秒)に1回の割合で救急隊が出動したことになる。

また、救急自動車による搬送人員は、621万7,283人(対前年比72万5,539人増、13.2%増)となっている。これは国民の20人に1人(前年23人に1人)が救急隊によって搬送されたことになる。

救急自動車による搬送の原因となった事故種別をみると、急病が418万6,450人(67.3%)、一般負傷が98万5,958人(15.9%)、交通事故が34万7,372人(5.6%)などとなっている(資料2-5-1、資料2-5-2、資料2-5-3、資料2-5-4)。

なお、消防防災ヘリコプターによる救急出動件数は、2,546件(対前年比58件増)、搬送人員は2,016人(同102人増)となっている。

(2)傷病程度別搬送人員の状況

令和4年中の救急自動車による搬送人員621万7,283人のうち、47.3%が入院加療を必要としない軽症(外来診療)傷病者及びその他(医師の診断がないもの等)となっている(資料2-5-5)。

(3)年齢区分別事故種別搬送人員の状況

令和4年中の救急自動車による搬送人員621万7,283人の内訳を年齢区分別にみると、新生児が1万2,419人(0.2%)、乳幼児27万4,140人(4.4%)、少年が20万5,183人(3.3%)、成人が186万2,388人(30.0%)、高齢者が386万3,153人(62.1%)となっており、少子高齢化の進展等により高齢者の占める割合が高い傾向にある(資料2-5-6、資料2-5-7)。

また、急病では高齢者(265万3,687人、63.4%)、交通事故では成人(20万6,942人、59.6%)、一般負傷では高齢者(70万7,966人、71.8%)が最も高い割合で搬送されている(資料2-5-7)。

(4)現場到着所要時間の状況

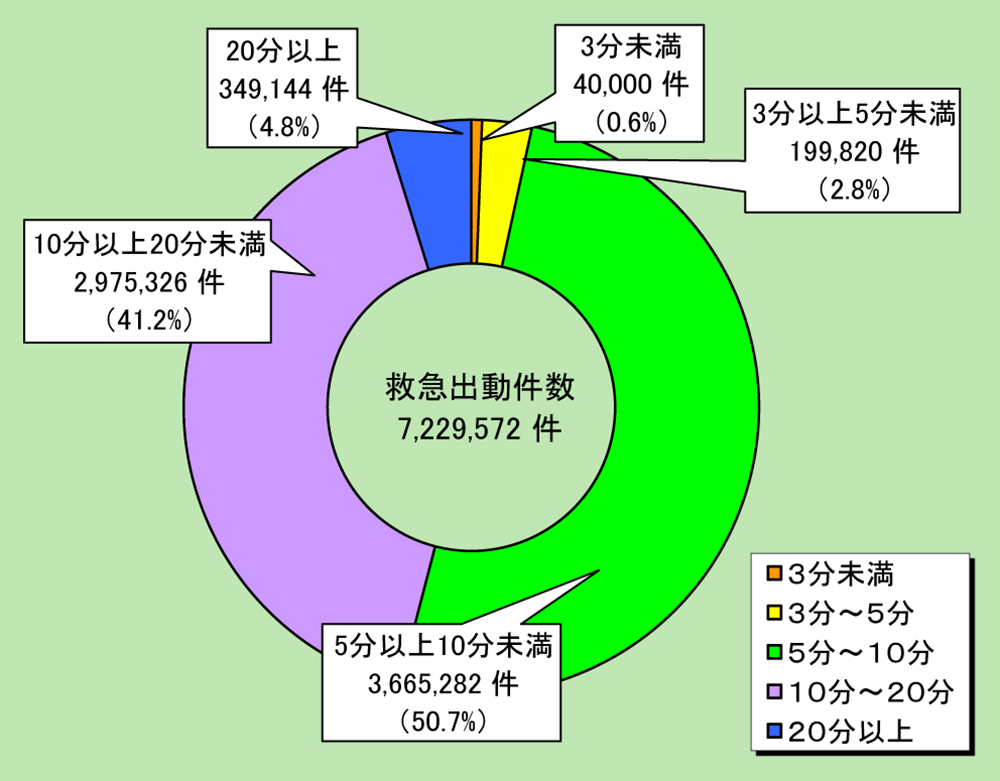

令和4年中の救急自動車による出動件数722万9,572件の内訳を現場到着所要時間(119番通報を受けてから現場に到着するまでに要した時間)別にみると、5分以上10分未満が366万5,282件で最も多く、全体の50.7%となっている(第2-5-1図)。

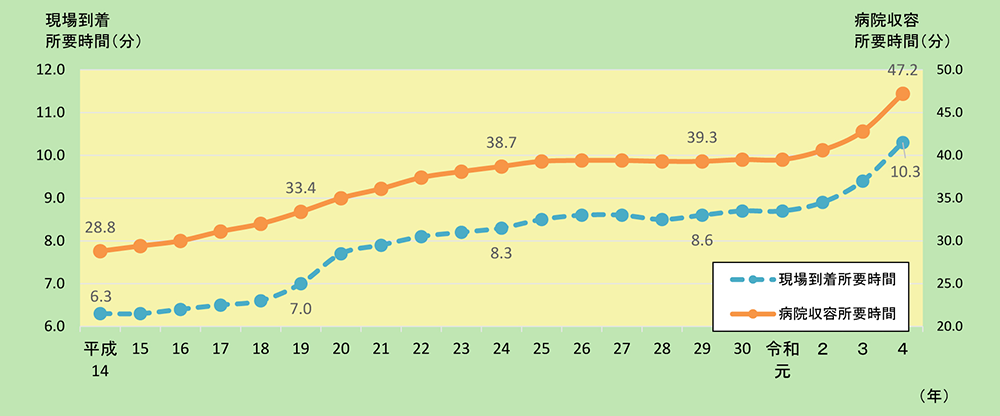

また、現場到着所要時間の平均は約10.3分(前年約9.4分)となっており、10年前(平成24年)と比べ、約2分延伸している(第2-5-3図)。

第2-5-1図 救急自動車による現場到着所要時間別出動件数の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1 「救急年報報告」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(5)病院収容所要時間の状況

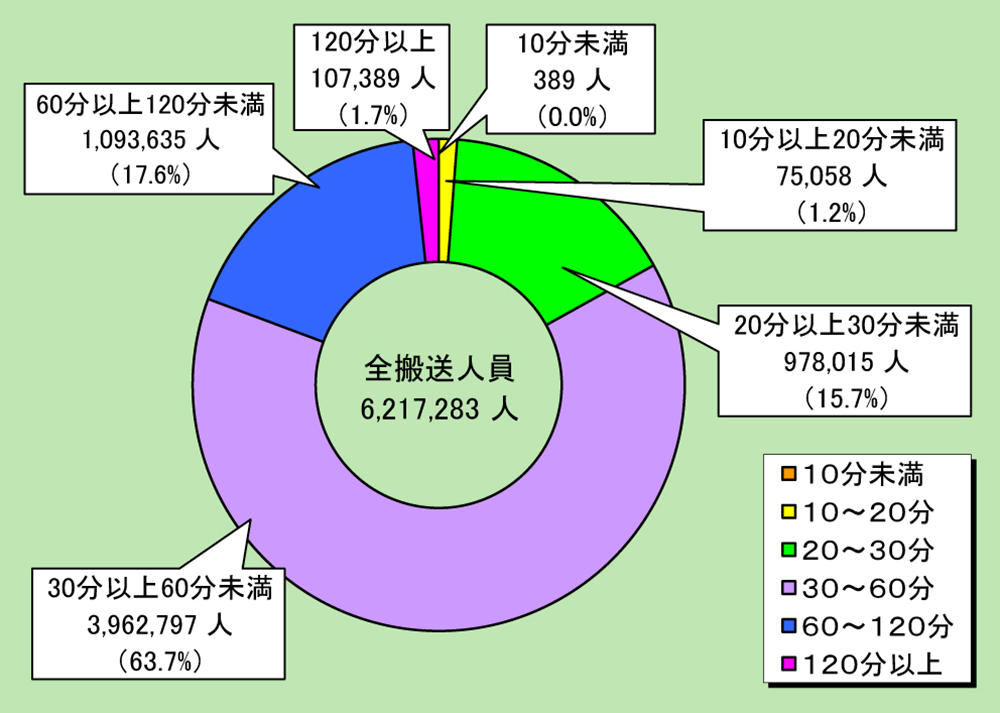

令和4年中の救急自動車による搬送人員621万7,283人の内訳を病院収容所要時間(119番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間)別にみると、30分以上60分未満が396万2,797人(63.7%)で最も多くなっている(第2-5-2図)。

また、病院収容所要時間の平均は約47.2分(前年約42.8分)となっており、10年前(平成24年)と比べ、約8.5分延伸している(第2-5-3図)。

第2-5-2図 救急自動車による病院収容所要時間別搬送人員の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年中)

(備考)

1 「救急年報報告」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第2-5-3図 救急自動車による現場到着所要時間及び病院収容所要時間の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年中)

(備考)

1 「救急年報報告」により作成

2 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

(6)救急隊員の行った応急処置等の状況

令和4年中の救急自動車による搬送人員621万7,283人のうち、救急隊員が応急処置等を行った傷病者は618万1,811人(99.4%)となっており、救急隊員が行った応急処置等の総件数は2,505万4,183件である(資料2-5-8)。

また、平成3年(1991年)以降に拡大された救急隊員が行った応急処置等(資料2-5-8における※の項目)の総件数は、1,763万7,895件(対前年比12.5%増)となっており、このうち、救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づいて、救急救命士が傷病者の蘇生等のために行う救急救命処置の件数は36万2,690件(対前年比38.1%増)となっている。