[消防防災科学技術の研究の課題]

消防防災の科学技術は、火災等の災害現場における消防防災活動や防火安全対策等に不可欠なものであり、火災等の災害の発生に伴い緊急的な研究ニーズが出現すること、また、その対象とする研究領域が著しく広く、様々な知見が必要であることなどが特徴である。こうした消防防災科学技術の研究の特性に対応する上では、研究体制の運営の機動性、柔軟性が必要であるとともに、競争的研究資金制度の一層の充実による消防防災科学技術の研究領域に関する競争的な研究環境の創出、大学、研究機関等との産学官連携の推進が求められる。さらに、研究成果を火災等の災害現場における消防防災活動や防火安全対策等に利活用するためには、成果の解説、具体的な活用事例等に関する情報の共有化の推進が必要である。特に、新技術等を積極的に導入するためには、消防ニーズを積極的に発信するとともに、これらに関する技術シーズを有する大学、研究機関、企業等と連携して研究を行う必要がある。

救命率向上に向けた研究

病気などにより、心臓や呼吸が停止した人に対して、心臓マッサージやAEDなどの応急手当てを実施することが有効です。しかし、この応急手当てを開始するまでの時間が、10分以上経過すると、生存する確率が急激に低くなります(図1)*1。この10分以内に応急手当を受けた人の割合は、応急手当を受けた人全体の45%と少ないのが現状です。

*1 総務省消防庁:救急蘇生統計、集計4―2、2009年12月。

そこで、できる限り多くの方に、10分以内に応急手当が受けられる体制を作っていく必要があります。

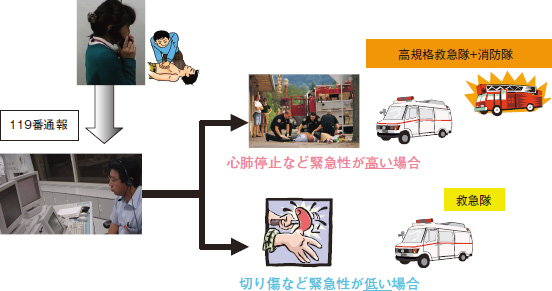

その為には、救急要請の中で心臓マッサージ等の応急手当てが必要な緊急性の高い救急要請を判断し、これに対して、救急隊等を重点的に出場させることが必要です。

消防庁では、これを実現するために必要な研究を救急医療、行政、工学など様々な専門分野の知識を生かし、行っております。その結果、119番通報の内容から応急手当が必要かどうかを判断する基準の作成や、この基準に応じた救急隊の効果的な運用方法などを研究開発してきました。今後、これらの研究結果を、救急現場に生かし救命率の向上を図っていきたいと考えております。