特集1 創設20周年を迎えた緊急消防援助隊

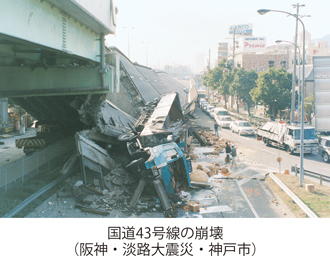

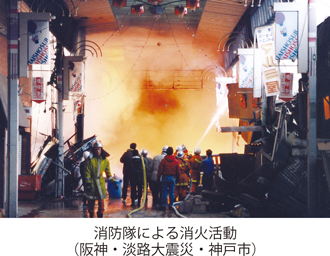

平成7年(1995年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、死者・行方不明者6,437人、負傷者4万3,792人、家屋被害63万9,686棟の被害があり、兵庫県内の消防応援のほか全国41都道府県、延べ約3万2,000人の消防応援が実施された。他方、近代消防が初めて経験する大災害の中で、「早期出動体制の統一」「高度な救助資機材の整備」「自己完結型の後方支援体制の確立」などの教訓が挙げられた。このことを踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助等をより効果的かつ迅速に実施できるよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、同年6月、緊急消防援助隊を創設し、同年11月には、第1回の全国訓練を実施した。

以来、20年が経過し、平成27年11月現在で出動回数は30回を数えるに至っている。災害はいつどのように起こるか予想もできず、また、実際に発生した災害の様態・規模も大きく異なるが、その都度、緊急消防援助隊の活動は、そうした厳しい状況に的確に対応してきた(特集1-1表)。

特に、平成23年3月11日に発生し、未曾有の被害をもたらした東日本大震災においては、消防庁長官の指示により、緊急消防援助隊として延べ3万1,166隊、約11万人が出動し、88日間にわたり、消火、救急、救助等の活動を効果的に展開したところである(特集1-1図)。

緊急消防援助隊の制度は、災害大国日本において、消防組織法に基づく市町村消防の原則にのっとりつつ、現実の消防の広域応援に関する課題に対応して創設され、発展してきたものである。南海トラフ地震及び首都直下地震の発生が危惧されている現在、緊急消防援助隊の充実強化を進めることは、災害応急対策における最重要の課題である。