[住民等の自主防災活動]

1.コミュニティにおける自主防災活動

(1)コミュニティにおける自主防災活動の促進

防災体制の強化については、常備消防をはじめとする防災関係機関による体制整備が必要であることは言うまでもないが、住民によるコミュニティにおける自主防災活動を促進し、地域ぐるみの防災体制を確立することも重要である。

特に、大規模災害時には、道路、橋りょう等は損壊し、電話、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、常備消防をはじめとする防災関係機関等の災害対応に支障を来すことが考えられる。また、広域的な応援態勢の確立には更に時間を要する場合も考えられる。このような状況下では、地域住民一人一人が「自分たちの地域は自分たちで守る」という固い信念と連帯意識の下に、組織的に出火の防止、初期消火、情報の収集・伝達、避難誘導、被災者の救出・救護、応急手当、給食・給水等の自主的な防災活動を行うことが必要である。

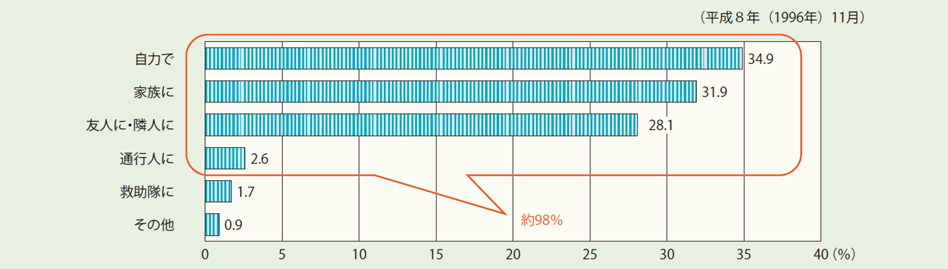

阪神・淡路大震災においては、地域住民が協力し合って初期消火を行い、延焼を防止した事例や、救助作業を行い、人命を救った事例等が数多くみられた(第4-1図)。また、東日本大震災においても、地域における自主的な防災活動の重要性が改めて認識され、自主防災組織の結成促進や活動活性化の取組が各地で行われている。自主防災組織が、地域住民の中心となってハザードマップの作成や避難訓練を実施するなど、平常時から地域防災力の向上に努めていた結果、平成29年7月九州北部豪雨では、地域住民の避難が適切に行われ被害の軽減につながった事例もある。

第4-1図 生き埋めや閉じ込められた際の救助

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(出典)社団法人 日本火災学会「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」(標本調査、神戸市内)

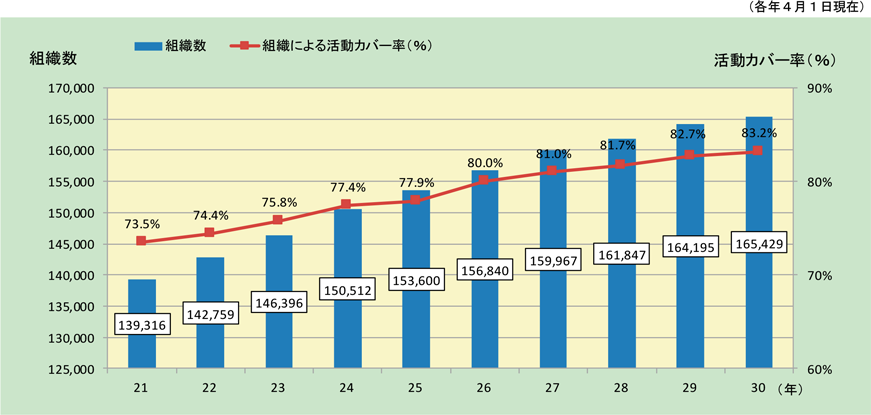

このような自主防災活動が効果的かつ組織的に行われるためには、地域ごとに自主防災組織を整備し、平常時から、災害時における情報収集伝達・警戒避難体制の確立、防災用資機材の備蓄等を進めるとともに、大規模な災害を想定した防災訓練を積み重ねていくことが必要である。全国における自主防災組織による活動カバー率(全世帯数のうち、自主防災組織の活動範囲に含まれている地域の世帯数の割合)は増加傾向が続いている(第4-2図)。

第4-2図 自主防災組織の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(出典)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

また、地域の防火防災意識の高揚を図るためには、地域の自主防災組織の育成とともに、女性(婦人)防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防クラブ等の育成強化を図ることも重要である。さらに、防災関係機関をはじめ、消防団、自主防災組織、女性(婦人)防火クラブ、事業所、各種団体等、地域防災の担い手同士が相互に連携することが、防災力の向上につながる。

(2)自主防災組織等

ア 地域の自主防災活動

自主防災組織は地域住民の連帯意識に基づき自主防災活動を行う組織で、平常時においては、防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、防災巡視、資機材等の共同購入等を行っており、災害時においては、初期消火、避難誘導、救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、地域の災害危険箇所等の把握と周知等を行うこととしている。

平成30年4月1日現在では、全国1,741市町村のうち1,679市町村で165,429の自主防災組織が設置されており、活動カバー率は83.2%となっている(第4-2図、附属資料4-1)。これらの自主防災組織を育成するために、平成29年度は982市町村において、資機材購入及び運営費等に対する補助が行われており、また、235市町村において、資機材等の現物支給が行われている。これらに要した経費は平成29年度で合計39億9,116万円となっている。

自主防災組織の活性化のためには、自主防災組織間の協調・交流や行政・企業・教育その他の分野との連携が重要であり、自主防災組織が相互の活動内容を知り、連絡を取り合うための都道府県単位・市町村単位及び地区単位の連絡協議会の設置が非常に有効であることから、消防庁として設置の促進を支援している。

なお、防災訓練においては住民の事故が起こらないように、細心の注意が払われているが、住民の事故が起きてしまった場合には、公益財団法人日本消防協会の防火防災訓練災害補償等共済制度等を活用することが可能である。

イ 女性(婦人)防火クラブ

家庭での火災予防の知識の修得、地域全体の防火意識の高揚等を目的として組織されている女性(婦人)防火クラブは、平成30年4月1日現在、8,174団体、約121万人が活動している。

平常時から各家庭の防火診断、初期消火訓練、防火防災意識の啓発等、地域の実情や特性に応じた防火活動を行うことで、安心・安全な地域社会をつくり、災害時にクラブ員が協力して活動できる体制を整えている。

また、女性(婦人)防火クラブの団体相互の交流、活動内容の情報交換、研修等を実施し、活動内容の充実強化につなげるため、平成30年4月1日現在、43道府県において道府県単位での連絡協議会が設置されている。

東日本大震災においても、避難所における炊き出し支援や、被災地への義援金・支援物資の提供等の支援活動が行われた。また、平成28年熊本地震においても、避難所における炊き出し等の支援が行われた。

ウ 少年消防クラブ

少年消防クラブは、10歳以上18歳以下の少年少女が災害、防火・防災について学ぶ組織であり、平成30年5月1日現在のクラブ数は、4,647団体、約41万人となっている。少年消防クラブの活動は、将来の地域防災の担い手を育成する活動として期待されており、火災予防の普及徹底を目的とした学習・ポスター作成・研究発表、校内点検、火災予防運動等の活動に加え、消火訓練、避難訓練、救急訓練などの実践的な取組のほか、防災タウンウォッチングや防災マップ作成など、身近な防災の視点を取り入れた活動も多く行われている。

消防庁では、将来の地域防災の担い手育成を図るため、消防の実践的な活動を取り入れた訓練等を通じて他地域の少年消防クラブ員と親交を深めるとともに、消防団等から被災経験、災害教訓、災害への備え等について学ぶ「少年消防クラブ交流会」を平成24年度から開催している。平成30年度は千葉県で開催し、全国から56クラブ383名(指導者含む)が参加し、避難所体験や合同訓練を通して、クラブ員同士が交流を深めた。

エ 幼年消防クラブ

幼年消防クラブは、幼年期において、正しい火の取扱いについて学び、消防の仕事を理解してもらうことにより、火遊び等による火災発生の減少を図ろうとするためのものである。近い将来、少年・少女を中心とした防災活動に参加できる素地をつくるため、9歳以下の児童(主に幼稚園、保育園の園児等)を対象として編成され、消防機関等の指導の下に組織の育成が進められている。

なお、平成30年5月1日現在の組織数は、13,830団体、約115万人となっている。

オ 事業所による地域の防災活動

事業所では自らの施設における災害を予防するための自主防災体制が取られているが、事業所が自主防災組織と協定を結び、地域の防災力を高めている例がある。例えば、病院が自主防災組織と平時から協定を結び、災害時に円滑な救援活動ができるような体制を整えている。阪神・淡路大震災では、事業所が地域の消火活動に出動し、住民と協力して火災の拡大を食い止めたほか、事業所の体育館が避難所として提供された。