特集1 平成30年7月豪雨の被害と対応

1.災害の概要

(1)気象の状況

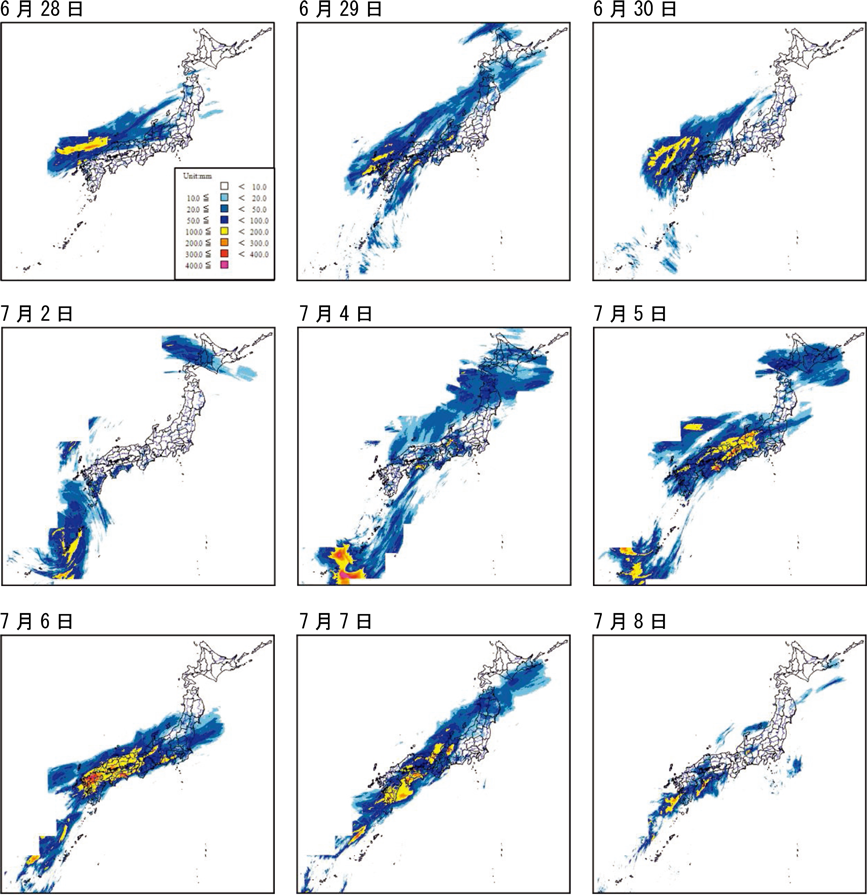

平成30年6月28日以降、北日本に停滞していた前線は、7月4日にかけ北海道付近に北上した後、5日には西日本まで南下してその後停滞した。

また、6月29日に発生した台風第7号は、東シナ海を北上し、対馬海峡付近で進路を北東に変えた後、7月4日15時に日本海で温帯低気圧に変わった。

この前線や台風第7号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西日本を中心に全国的に広い範囲で長期間にわたる記録的な大雨となった(特集1-1図)。

特集1-1図 「平成30年7月豪雨」の日降水量(解析雨量)(期間:6月28日〜7月8日)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)気象庁提供

この大雨により、6月28日から7月8日までの総降水量が四国地方で1,800ミリ、東海地方で1,200ミリを超えるなど、7月の月降水量平年値の2〜4倍となる降水量が観測された地域があったほか、九州北部、四国、中国、近畿、東海及び北海道地方における多くの観測地点で、24時間、48時間又は72時間降水量の値が観測史上第1位となった。

この大雨に関し、気象庁は、7月6日に福岡県、佐賀県、長崎県、岡山県、広島県、鳥取県、兵庫県及び京都府の1府7県に、7日には岐阜県に、さらに8日には高知県及び愛媛県に対し、大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼び掛けた。

気象庁は、6月28日以降の記録的な大雨について、その名称を「平成30年7月豪雨」と定めた。

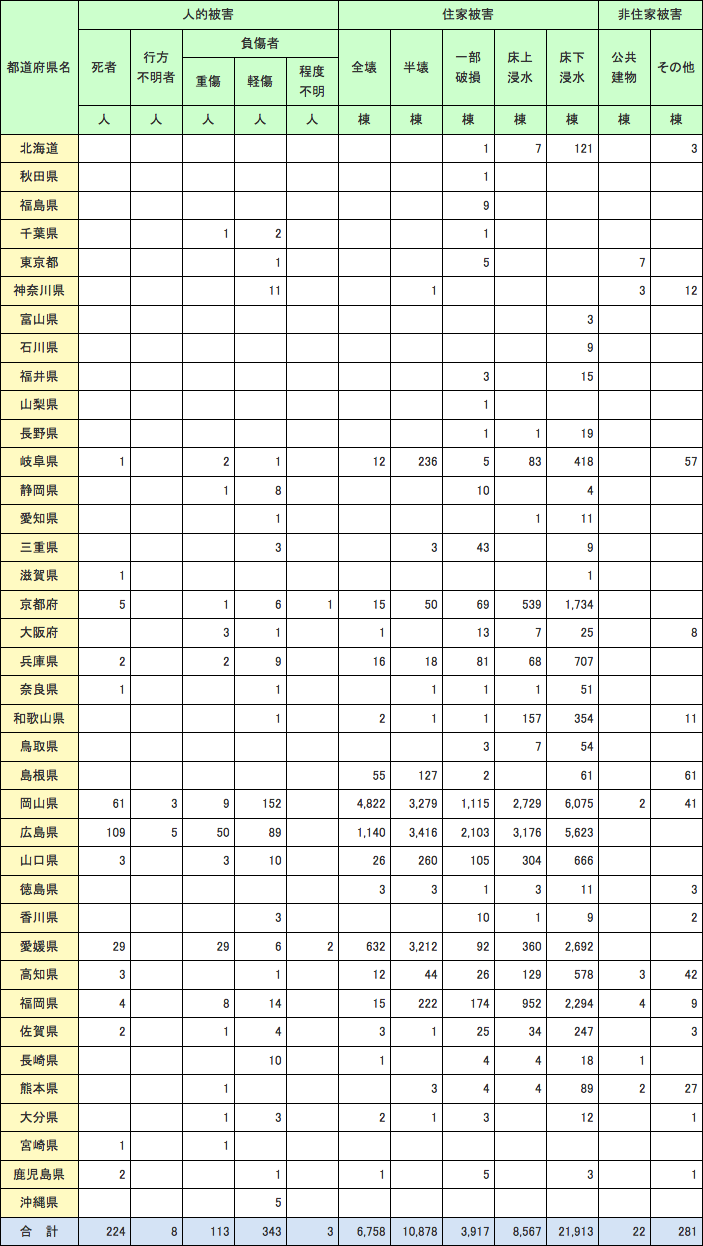

(2)被害の状況

この長時間にわたる記録的な大雨により、各地で河川の氾濫による浸水や土砂崩れ等が発生し、特に岡山県、広島県及び愛媛県においては、多数の死者が発生するなど甚大な被害となった。

また、長引く大雨により、西日本の多くの市町村において、避難指示(緊急)*1及び避難勧告*2等が発令され、ピーク時における避難者数が4万人超に達したほか、道路崩壊等による孤立集落や電気・ガス・水道等のライフラインの寸断が発生するなど、住民生活に大きな支障が生じた。

このほか、岡山県総社市内のアルミ工場において、河川の氾濫により、工場の溶解アルミ炉内に大量の水が流入したことによる水蒸気爆発が発生し、周辺住民が負傷したほか、工場から半径2.5kmの範囲の民家等にまで被害が及んだ。

なお、今回の大雨による各地の被害状況は、特集1-1表のとおりであり、死者数は、平成元年以降に発生した風水害で最多となった。

(東京消防庁提供)

(広島市消防局提供)

(高松市消防局提供)

(総社市消防本部提供)

特集1-1表 被害状況(人的・建物被害)

(平成30年11月6日現在)

(備考) 「消防庁とりまとめ報」により作成(台風第12号による被害を含む。)

*1災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定により、市町村長が急を要すると認めたときに、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを指示すること(避難勧告より緊急度が高い)。

*2災害対策基本法第60条第1項の規定により、市町村長が、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告すること。