5.「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」における消防庁の取組

(1)「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」の閣議決定

近年、我が国は豪雨、高潮、暴風・波浪、地震、豪雪など、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。平成30年7月豪雨、平成30年台風第21号、平成30年北海道胆振東部地震をはじめとする近年の自然災害は、大規模停電の発生、空港ターミナルの閉鎖など、国民の生活・経済に欠かせない重要なインフラの機能喪失を生じさせた。

これらの教訓を踏まえ、政府は、重要インフラがその機能を発揮することにより、国民の生命を守り、社会経済活動を維持するため、特にインフラ関連設備の設置状況や代替機能の確保状況など、重要インフラの緊急点検を行った。

その結果等を踏まえ、政府は、

- 防災のための重要インフラ等の機能維持

- 国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持

の観点から、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策を3年間で集中的に実施することとし、平成30年12月14日、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(以下「3か年緊急対策」という。)を閣議決定した。

消防庁からは、3か年緊急対策に6つの施策を位置づけているところであり、以下において各々の施策の概要について説明することとする。

(2)3か年緊急対策における消防庁の施策

ア 大規模風水害・土砂災害に対応するための緊急消防援助隊に関する緊急対策

平成30年7月豪雨での浸水地域における救助活動や夏季の過酷な気象条件下での長期の活動、北海道胆振東部地震での大規模な土砂崩れ等による救助活動を踏まえ、大規模風水害や土砂災害に対応した、効果的な消防活動に必要な車両・資機材を各都道府県やブロックごとに整備するとともに、消防機関の対応能力向上のため、実践的な実動訓練を行っている。

平成30年度第2次補正予算及び令和元年度当初予算を活用し、令和元年度末までに、浸水地域や土砂崩落現場で活動する水陸両用車など特殊車両36台、高機能救命ボート36台等を配備する予定である。

(大阪市消防局提供)

イ 大規模災害に対応するための航空消防防災体制に関する緊急対策

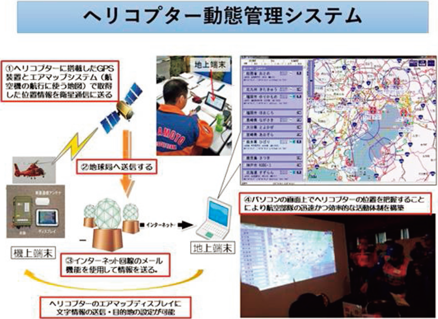

近年多発する大規模災害を踏まえ、被害状況の早期把握・孤立地域での救助活動などで活用される消防防災ヘリコプターの運航の安全性向上及び航空消防防災体制の充実強化を図っている。具体的には、ヘリコプター動態管理システム地上端末の追加配備及び既存端末の更新を行い、大規模災害時の効率的な部隊運用及び運航の安全性向上を図るとともに、長野県及び群馬県における墜落事故を踏まえた安全運航体制の検討を行った上で、航空消防防災体制の充実強化を図っている。

平成30年度第2次補正予算を活用し、令和元年度末までに、地上端末57台の追加配備及び既存端末の更新を行う予定である。

ウ 地域防災力の中核を担う消防団に関する緊急対策

近年、災害が多様化、大規模化する中で、地域防災力の中核的存在として、消防団の果たす役割はますます大きくなっている。

そこで、訓練の実施等を通じて消防団の災害対応能力の向上を図るため、救助用資機材等を搭載した消防ポンプ自動車等を無償で消防団に貸し付ける事業を実施している。

平成30年度第2次補正予算及び令和元年度当初予算を活用し、令和元年度末までに、141台の貸付けを行う予定である。

また、消防団において、特に配備が進んでいない救助活動用資機材等*16(具体的には、AED、チェーンソー、エンジンカッター、油圧切断機、ジャッキ及びトランシーバー)の整備を促進するため、国庫補助制度を創設した(「消防団設備整備費補助金」(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業))。

本補助金は、平成30年度第2次補正予算及び令和元年度当初予算を活用し、市町村の事業費全体の3分の1を補助することとしている。また、地方負担分(市町村の事業費全体の3分の2)に対して特別交付税措置も講じている。本補助金の積極的な活用を通じ、消防団の装備の充実及び災害対応能力の向上を進めている。

エ 災害対策本部設置庁舎及び消防庁舎の災害対応機能確保に関する緊急対策

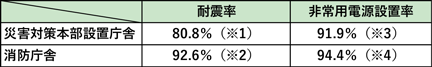

地方公共団体の災害対策本部設置庁舎及び消防庁舎は、災害発生直後から被害情報収集や各種の応急対策を展開する拠点となるものであり、災害の発生に備えてこれらの庁舎における業務継続性を確保しておくことが極めて重要であることから、耐震化及び非常用電源の整備促進を図っている。本対策は緊急防災・減災事業債による地方財政措置を講じており、消防庁としては、継続的な調査により各地方公共団体の取組状況を把握し、地方財政措置を活用しながら対策を早期に実施するよう働き掛けている。

特集1-5表 耐震率・非常用電源設置率

※1 平成30年3月31日現在 ※2 平成31年3月31日現在

※3 平成30年6月1日現在 ※4 平成30年10月1日現在

オ 自治体庁舎等における非常用通信手段の確保に関する緊急対策

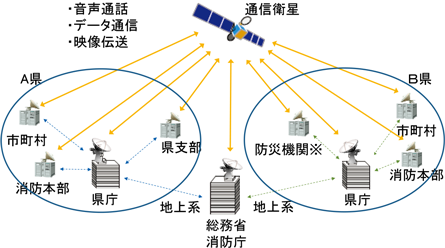

平成30年北海道胆振東部地震等において、地上の電話網が途絶し、唯一残された衛星通信回線を用いて被害情報の把握を行った市町村が複数あったことから、全国の都道府県、市町村及び消防本部を対象に、非常用通信手段の整備状況等の緊急点検を行った。

点検の結果、地上通信網が被災した際に使用可能な衛星通信回線を用いた非常通信手段が確保されていない市町村・消防本部が全国で約200箇所存在することが判明したことから、衛星通信設備の整備等に係る緊急対策を実施している。具体的には、消防庁において、従来よりも高性能で安価な衛星通信ネットワークの構築に係るモデル事業を実施するとともに、衛星通信回線を用いた非常通信手段が整備されていない団体における衛星通信設備の整備促進を図っている。なお、本対策は緊急防災・減災事業債による地方財政措置を講じており、消防庁としては、各地方公共団体に対し、地方財政措置を活用しながら対策を早期に実施するよう働き掛けている。

特集1-8図 非常用通信手段の確保(イメージ図)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

※防災機関:病院、気象台、インフラ企業等

カ 高齢者世帯等への確実な情報伝達に関する緊急対策

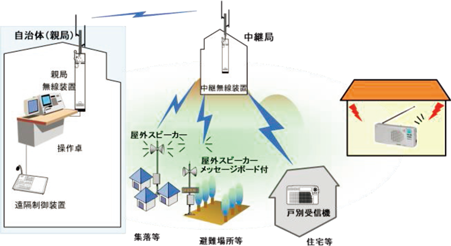

平成30年7月豪雨を踏まえ、豪雨災害時に速やかに避難することが求められる地域において、避難勧告等の情報が届きにくい高齢者世帯等に確実に情報を伝えられるようにすることが重要である。このため、市町村防災行政無線(代替設備を含む。)が整備されているものの、戸別受信機等*18が未配備の市町村(250団体程度)において、それらの配備を促進することにより、情報伝達の確実性の向上を図っている。市町村が戸別受信機等を配備するにあたって、緊急防災・減災事業債及び特別交付税による地方財政措置を講じている。消防庁としては、各地方公共団体に対して災害情報伝達手段に関するアドバイザー派遣事業等を通じて技術的助言を行うとともに、地方財政措置の活用を働き掛けることにより、戸別受信機等の配備を進めている。

特集1-9図 戸別受信機(イメージ図)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

*16 令和元年台風第15号や台風第19号等における消防団の活動状況等を踏まえ、令和元年度、発電機やボート、投光器等を補助対象資機材として追加した。

*17 救助用資機材等とは、消防団設備整備費補助金の補助対象資機材の一部である。

* 18市町村防災行政無線(同報系)の戸別受信機、FM放送の自動起動ラジオ、MCA陸上移動通信システムの屋内受信機、市町村デジタル移動通信システムの屋内受信機、280MHz帯電気通信業務用ページャーの屋内受信機等

(3)今後の取組

3か年緊急対策は平成30年度から令和2年度までとされている。大規模化する災害に対応するためには、3か年緊急対策を着実に実行する必要がある。また、策定後に明らかになった課題も踏まえ、引き続き消防防災力・地域防災力の強化を図る観点から、緊急消防援助隊の充実や消防団を中核とした地域防災力の充実強化など、消防庁として必要な施策を講じていく。