2.消防防災施設等

(1)消防車両等の整備

消防本部及び消防署においては、消防活動に必要となる消防ポンプ自動車、はしご自動車(屈折はしご自動車を含む。)、化学消防車、救急自動車、救助工作車等が整備されている。

また、消防団においては、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、救助資機材搭載型車両等が整備されている(資料2-1-5)。

(2)消防通信施設

火災等の被害を最小限に抑えるためには、火災等を早期に覚知し、消防機関が素早く現場に到着するとともに、現場においては、情報の収集及び指揮命令の伝達を迅速かつ的確に行うことが重要である。この面で消防通信施設の果たす役割は大きい。

ア 119番通報

令和4年中の119番通報件数は、942万449件となっており、その通報内容の内訳は、救急・救助に関する通報件数が全体の72.1%を占めている(資料2-1-6)。

近年では携帯電話・IP電話等(以下、本節において「携帯電話等」という。)による119番通報の件数が増加し、通報総数に占める割合は、携帯電話が54.5%、IP電話が23.8%となっている(資料2-1-7)。

(ア)119番通報における位置情報通知

119番通報の受信時には、消防本部に通報者の位置情報が通知される。固定電話からの通報では利用者の住所、携帯電話からの通報ではGPS測位や携帯電話基地局の情報から割り出した位置情報がそれぞれ提供される。

(イ)音声によらない通報

消防庁では、聴覚・言語障害者がいつでも全国どこからでも緊急通報を行うことができる環境の整備を進めている。

聴覚・言語障害者が電話を利用する手段として、聴覚・言語障害者と健聴者との間をオペレーターが「手話」や「文字」から「音声」に通訳し、即時双方向につなぐ「電話リレーサービス」があり、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づく公共インフラとして、令和3年7月から全国でサービスが開始された。119番通報にも対応しており、聴覚・言語障害者が電話リレーサービスを利用して全国どこからでも消防へ通報することが可能である。

また、聴覚・言語障害者が音声によらず119番通報を行う手段として、スマートフォンの画面上のボタン操作や文字入力により通報を行うことができる「Net119緊急通報システム」があり、令和5年5月1日現在、722消防本部中640消防本部(88.6%)が導入済みである(第2-1-3図)。

第2-1-3図 Net119の流れ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(ウ)外国人からの通報

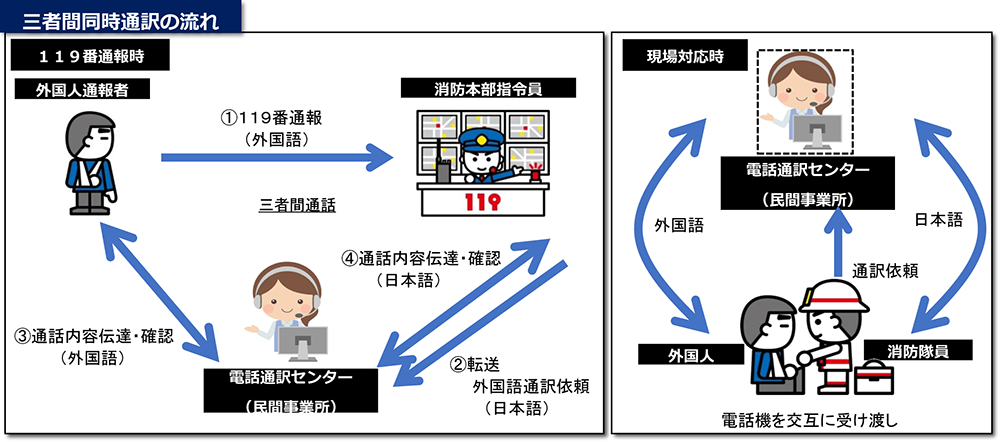

電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応は、外国人からの119番通報時、外国人のいる救急現場での活動時等において、迅速かつ的確に対応するため、電話通訳センターを介して、24時間365日主要な言語で対応するものであり、消防庁では、全ての消防本部で導入されることを目標に取り組んでいる(第2-1-4図)。

第2-1-4図 三者間同時通訳の流れ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 消防指令システム

消防指令システムは、119番通報の受付、災害地点の特定、出動隊の編成、消防署所への出動指令といった、消防指令センターにおける一連の消防指令業務等を支援するためのシステムである。

近年では、情報通信技術(ICT)の急速な進展に伴い消防を取り巻く社会のICT環境が大きく変化しており、消防指令システムについてもこれらの変化に対応するため、外部システムとのデータの出入り口(標準インターフェイス)の検討など高度化等に向けた取組を進めている。

(3)消防水利

消防水利は、消防活動を行う上で消防車両等とともに不可欠なものであり、一般的には、消火栓、防火水槽等の人工水利と河川、池、海、湖等の自然水利とに分類される。全国の消防水利整備数は、254万1,608個であり、うち消火栓は197万6,819個、防火水槽は54万5,079個である(資料2-1-8)。

阪神・淡路大震災以降、耐震性を備えた防火水槽等の整備が進められているほか、近年は消防水利の老朽化や木造密集地域における消防水利需要を見込み、各市町村において段階的に数値目標を設け、消防水利の充実を図ることとしている。