4.情報化の最近の動向

(1)消防防災通信ネットワークの充実強化

ア 住民への災害情報伝達手段の多重化

豪雨、津波等の災害時における住民への確実な情報伝達において、一つの手段に頼らず複数の災害情報伝達手段を組み合わせるとともに、一つ一つの災害情報伝達手段を強靱化するため、災害情報伝達手段の多重化を促進している。このため、市町村が地域の実情に応じて、災害情報伝達手段の最適な選択ができるよう、各手段の性能や留意点、整備環境や地形によるコスト面の優位性等について整理したほか、災害情報伝達手段の整備に関する技術的支援や助言を行うことを目的に、災害情報伝達手段に関する専門的知見を有するアドバイザーを地方公共団体へ派遣しており、令和5年度は50団体に派遣することとしている。

あわせて、市町村防災行政無線(同報系)のほか、MCA陸上移動通信システム、市町村デジタル移動通信システム、FM放送、280MHz帯電気通信業務用ページャー、地上デジタル放送波を活用した新しい災害情報伝達手段(以下、本節において「IPDC」という。)や携帯電話網を活用した情報伝達システム等の代替設備を利用し、屋外スピーカーを用いて地域住民に一斉に情報伝達を行える手段の整備を促進するとともに、携帯電話等の普及を踏まえ、地域内の住民に一斉に送信できる緊急速報メール等の導入を促進してきたところである。また、津波や浸水、停電等に備え、屋外スピーカーの音達の改善や大型表示盤の設置、バッテリーの長時間化などの機能強化を行う場合に地方財政措置の対象とし、住民への防災情報の確実な伝達のための機能強化を促進している。

また、大雨の際に屋外スピーカーからの音声が聞こえにくい場合や、高齢者などの地域住民にきめ細かく情報を行き渡らせるための手段として、これらの戸別受信機等*3が非常に有効であることから、追加配備する場合の経費については特別交付税措置の対象としている。

加えて、近年、IPDCの技術開発が進められている状況を踏まえ、円滑な社会実装に向けて、「地上デジタル放送波を活用した災害情報伝達手段のガイドライン策定等に係る検討会」を開催し、IPDCに係る技術的知見の整理や市町村防災行政無線(同報系)との比較による耐災害性の整理等の検討を行った。同検討会の成果として、IPDCのほか携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムが、その特徴に留意することにより、市町村防災行政無線(同報系)やその代替設備(MCA陸上移動通信システム、市町村デジタル移動通信システム、FM放送、280MHz帯電気通信業務用ページャー、V-Lowマルチメディア放送を活用した同報系システム)と同様に主たる災害情報伝達手段として位置付けられた。

さらに、災害情報伝達手段の更なる整備促進を行うため、災害情報伝達手段の整備の必要性や有効性、実災害における奏功事例についてとりまとめることとしている。

イ 防災行政無線のデジタル化の推進

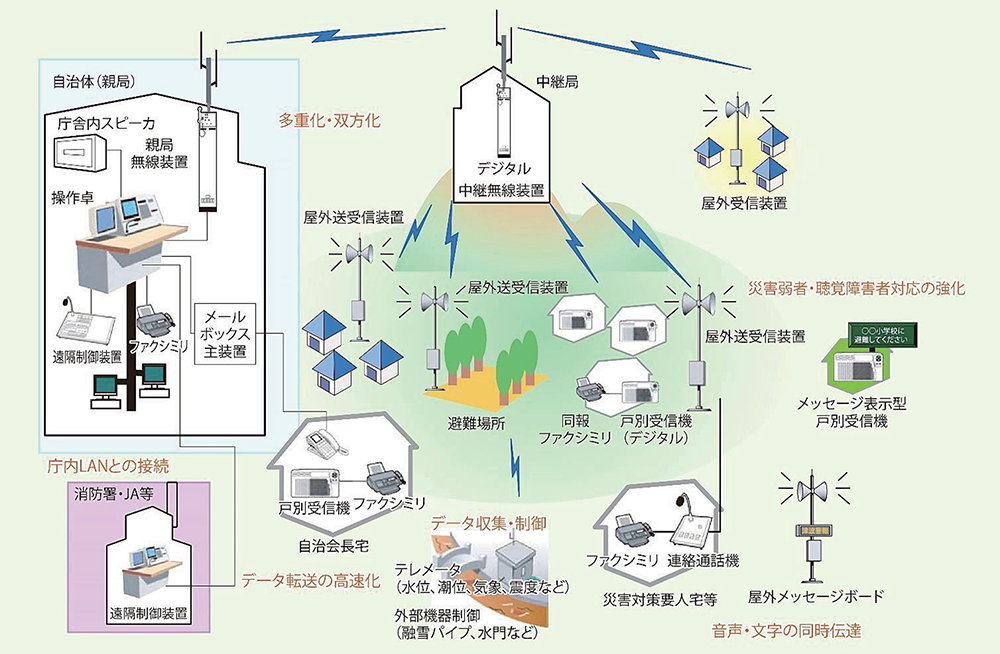

携帯電話、テレビ放送等様々な無線通信・放送分野におけるデジタル化の進展を踏まえて、防災行政無線についても、今後は文字情報や静止画像について双方向通信可能なデジタル方式に移行する等、ICTを積極的に活用することで防災情報の高度化・高機能化を図ることとしている(第2-10-6図)。

第2-10-6図 防災行政無線デジタル化の概要

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)消防防災業務の情報システムの最適化

消防庁における各種情報システムの更改は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)及び総務省デジタルガバメント中長期計画(令和4年10月18日総務省行政情報化推進委員会決定)を踏まえ進めている。

*3 戸別受信機等:市町村防災行政無線(同報系)の戸別受信機及びMCA陸上移動通信システム、市町村デジタル移動通信システム、FM放送、280MHz帯電気通信業務用ページャー、IPDC、携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムの屋内受信機(防災情報を受信して自動起動するもの)をいう。