2.防災に係る体制の整備

(1)業務継続性の確保

平成23年3月の東日本大震災や平成28年4月の熊本地震では、庁舎・職員が被災した市町村において一時的に行政機能が失われる事態に陥ったことを踏まえ、地方公共団体においては、非常事態であっても優先的に実施すべき業務を的確に行えるよう、必要となる人員や資機材等を事前に定める業務継続計画や、他機関から応援職員を迅速・的確に受け入れるための受援計画を策定するとともに、非常用電源の整備、食糧・飲料水等の備蓄、広域防災応援協定の締結等が求められる。

こうした取組を支援できるよう、それぞれの計画の作成に関する研修機会を確保するとともに、設備整備に必要な地方債等の地方財政措置を講じるなど、引き続き業務継続性の確保に取り組む。

ア 業務継続計画、受援計画の策定の促進

大規模災害が発生した際でも優先的に実施すべき業務を的確に実施するとともに、不足する人的・物的支援を有効に活用することができるよう、業務継続計画及び受援計画の策定等により、業務継続性を確保しておく必要がある。

このことから消防庁では、地方公共団体に対して業務継続計画及び受援計画の策定を要請している。

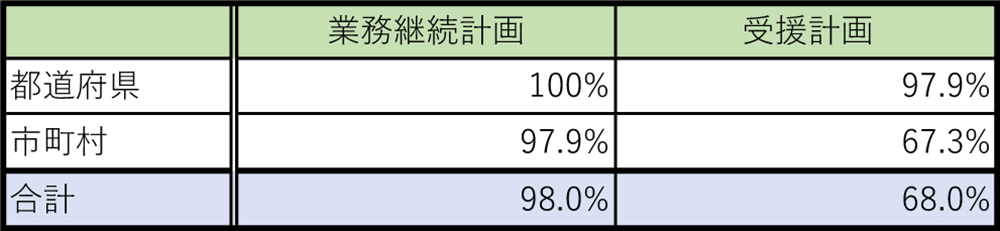

また、業務継続計画等の策定については、令和4年6月1日現在の都道府県、市町村の状況は第2-9-1表のとおりである。

第2-9-1表 地方公共団体における業務継続計画、受援計画の策定率

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和4年6月1日現在)

イ 業務継続計画重要6要素策定説明会等の実施

地方公共団体における業務継続計画の特に重要な6要素及び受援計画の策定を促進するため、内閣府と連携し、未策定団体などを対象に策定説明会等を開催している。

ウ 災害マネジメント総括支援員等研修の実施

大規模災害発生時において、被災市町村の職員だけでは的確な災害対応が行えない場合もあることから、総務省では、地方公共団体等と協力し、被災市町村が行う災害マネジメント及び災害対応業務の支援を目的とした応急対策職員派遣制度を運用している。

同制度により派遣する、被害状況の把握や災害対応についての市町村長への助言等を行う「災害マネジメント総括支援員」等を育成することを目的とした研修を実施している。

エ 非常用電源の整備に係る地方財政措置

地方公共団体が実施する自治体庁舎等における非常用電源の設置、既存の非常用電源の機能強化(水害対策、地震対策等)に係る費用に対しては、「緊急防災・減災事業債」による財政措置を講じている。

オ 備蓄物資の確保

災害に備えて、地方公共団体は、食糧、飲料水等の生活必需品、医薬品及び応急対策や災害復旧に必要な防災資機材を備蓄している。

カ 相互応援協定等の締結

大規模・広域的な災害に適切に対応するためには、地方公共団体の区域を越えて対処することが必要であることから、地方公共団体においては、相互応援協定等を締結している。

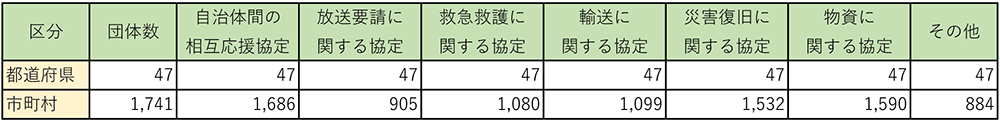

地方公共団体間の相互応援協定や地方公共団体と民間機関等との応援協定の締結については、令和5年4月1日現在の都道府県・市町村の状況は、第2-9-2表のとおりである。

第2-9-2表 地方公共団体における相互応援協定等の締結状況

(令和5年4月1日現在)

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

(2)災害対応力の強化

短時間の間に刻々と変化していく災害の警戒段階から発災後初動対応段階に至る局面に応じ、適切に対応するためには、市町村長がリーダーシップを十分発揮し、避難情報の発令など重要な判断・指示を的確に行うことや、危機管理担当幹部が市町村長を確実に補佐することが求められる。

こうした取組、特に小規模市町村における取組を支援できるよう、市町村長及び危機管理担当幹部等に研修機会を確保するとともに、インターネットを活用した防災学習コンテンツの開発・提供等、災害対応力の強化に向けて取り組んでいる。

ア 全国防災・危機管理トップセミナー

内閣府・消防庁では、市町村長を対象として、被災経験のある市町村長や有識者による講演等を行う「全国防災・危機管理トップセミナー」を開催している。

イ 市町村長の災害対応力強化のための研修

災害発生時には、市町村長がリーダーシップを十分発揮し、的確な災害対応を行う必要があることから、消防庁では「市町村長の災害対応力強化のための研修」を実施している。当該研修は、市町村長と講師が1対1となり、災害の警戒段階から発災後に至る重要な局面ごとに講師が市町村長へ災害に関連して想定される状況を付与し、的確かつ迅速な判断・指示を求める実践的なシミュレーションを行うものとなっており、これまで約800名の市町村長が参加している。

ウ 防災・危機管理特別研修

大規模災害時には、国及び全国の地方公共団体が連携して被災団体の支援を行うことから、関係機関間の連携を強化するとともに、全国を通じて災害対応力の向上を図る必要がある。

内閣官房・内閣府・消防庁では、各都道府県及び政令市の危機管理監、防災担当局長、被災者支援担当部局長等を対象として、内閣危機管理監による講話や、都道府県に求められる役割等について講義を行う「防災・危機管理特別研修」を開催している。

エ 自治体危機管理・防災責任者研修

市町村の危機管理・防災責任者においては、初動対応や災害対応の各フェーズで必要となる知識・技術を深めるとともに、平時から「顔の見える関係」を構築して関係機関間の連携を強化し、災害対応力の向上を図る必要がある。

内閣官房・内閣府・消防庁では、市町村の危機管理・防災責任者を対象として、内閣危機管理監等による講義を直接聴講する機会や、災害対応全体のタイムラインを踏まえた、必要な知識・技術を習得する機会を提供する「自治体危機管理・防災責任者研修」を開催している。

オ 防災訓練の実施

大規模災害時に迅速に初動体制を確立し、的確な応急対策をとることは、被害を最小限にするために重要であり、そのためには日ごろから実践的な対応力を身に付けておく必要がある。

消防庁では、各地方公共団体に対し、防災関係機関が相互に連携して防災訓練を総合的かつ計画的に実施する際の指針である総合防災訓練大綱(中央防災会議決定)を踏まえ、国、都道府県、市町村、民間企業及び関係団体の連携並びに隣接した地方公共団体間の連携を想定した訓練や、当該地域において特に訓練の必要性が高い災害を想定した多数の住民参加による訓練などを積極的に実施するよう依頼している。

令和4年度においては、都道府県主催で延べ884回、市町村主催で延べ7,447回の防災訓練が実施された。訓練に際しての災害想定は、都道府県、市町村ともに地震に対応するものが多く、訓練形態は実動訓練が最も多い。

カ 小規模市町村及び都道府県の災害時初動対応力向上のための連携訓練

消防庁では、災害が頻発化、激甚化する中で、専任の防災担当職員がいない又は少数であるなど、大規模災害発生時の対応能力に課題を有している全国の市町村を対象に、災害対応に係る実践的な訓練の実施を支援している。

キ 防災・危機管理e-カレッジ

大規模災害による被害の軽減を図るためには、地域の防災力を高めることが極めて重要であることから、防災・危機管理に関する学びの場を提供するため、消防庁ホームページにおいて防災・危機管理e-カレッジを開設している。

令和4年度においては、子ども向けの動画として「そなえ」、一般の方向けの動画として「令和3年7月静岡県熱海市土石流災害に学ぶ防災対策」、「避難」、「初期消火」、「救命処置」の動画を作成し、公開している。

(3)防災分野における個人情報の取扱いの周知

従来、地方公共団体ごとの個人情報保護条例において、個人情報の取扱いの定めは様々であったが、令和3年度のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により共通ルールが定められ、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いを一元的に監視監督する体制が構築されることとなった。

これを契機とし、令和4年3月、内閣府において「防災分野における個人情報の取扱いに関する検討会」が開催され、令和5年3月に「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」を策定した。

本指針は、地方公共団体等が災害対応や平時の準備において個人情報等の取扱いに疑義が生じることが無いように、様々な場面における個人情報の取扱いを明確化したものである。

消防庁では、内閣府とともに当該指針を、都道府県を通じて市町村に周知したところであり、引き続き、地方公共団体の防災分野における個人情報の適正な取扱いに向けて取り組む。

(4)外国人に対する災害時の情報発信

消防庁では、外国人傷病者への救急対応のほか、市町村等による外国人住民等に対する円滑な情報提供を可能とするため、自治体国際化協会が作成する、災害時に避難所等で掲示する文字情報をあらかじめ多言語に翻訳した多言語表示シートの活用を促進している。

また、多数の外国人旅行者等の利用が想定される駅・空港や競技場、旅館・ホテルなどの施設における外国人旅行者等に配慮した効果的な自衛消防体制を整備するため、「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」を策定し、外国人旅行者等に配慮した情報伝達及び避難誘導の普及を促進している。

加えて、地震・風水害等の災害発生時に的確な情報の発信を行うため、観光庁監修の外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips*1」や関連するホームページにおいて、多言語での情報提供を実施している。

さらに、地方自治体に対し、災害時の外国人旅行者対応のための事前準備や具体的な対応行動を示す観光危機管理計画の策定を促進している。

引き続き関係省庁と連携して、外国人に対する適切な情報発信に取り組む。

*1 Safety tips:平成26年10月に提供を開始。現在15言語に対応。