1.全国火災予防運動等

(1)全国火災予防運動

(春季 令和5年3月1日~3月7日 秋季 令和5年11月9日~11月15日)

近年、都市構造や建築構造、生活様式の変化等に伴い、火災等の災害要因が多様化している。このような状況において、火災をはじめとする災害の発生を未然に防止し、また、その被害を最小限にするためには、国民の一人一人が日頃から防火防災の重要性を深く認識するとともに、防火防災に対して十分な備えをすることが最も重要である。このことから、消防庁では、毎年2回、春と秋に全国火災予防運動を実施することで、国民に対し防火防災意識の高揚及び火災予防対策の実践を呼び掛けている。

令和5年春季全国火災予防運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として行われた。消防庁では毎年、全国統一防火標語を掲げ、各省庁、各都道府県及び関係団体の協力の下に、「住宅防火対策の推進」、「乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進」、「放火火災防止対策の推進」、「特定防火対象物等における防火安全対策の徹底」、「製品火災の発生防止に向けた取組みの推進」、「多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底」等を重点目標として、各種広報媒体を通じて広報活動を実施した。これと併せて、各地の消防機関においても、予防運動の趣旨に基づき、各種イベントや消防訓練の実施、住宅防火診断等様々な行事が行われた。

また、令和5年秋季全国火災予防運動は、「関東大震災から100年の節目であることを踏まえた地震火災対策の徹底」、「駐車場等における防火安全対策の徹底」、「製品火災の発生防止に向けた取組みの推進(リチウムイオン蓄電池等)」をポイントに加え実施した。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

火災予防運動ポスター

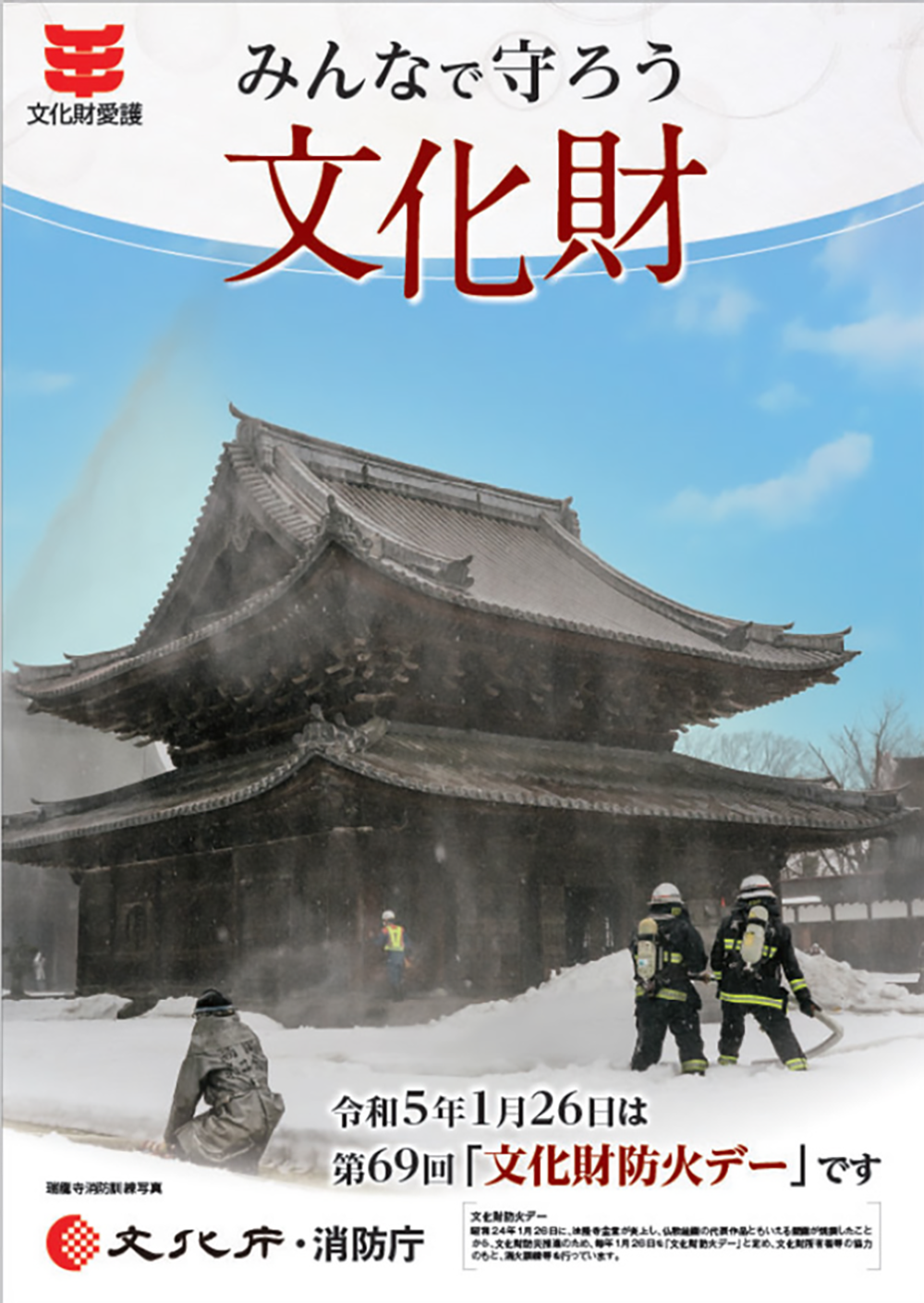

(2)文化財防火デー(1月26日)

昭和24年(1949年)1月26日の法隆寺金堂火災を契機として、昭和30年(1955年)以降、消防庁と文化庁の共同主唱により、毎年1月26日を「文化財防火デー」と定め、全国的に文化財防火運動を展開している。

また、この日を中心として、文化財の所有者及び管理者により、管轄する消防本部の指導の下、重要物件の搬出、消火、通報及び避難のための訓練などが積極的に実施され、文化財の防火・防災対策が講じられている。

消防庁では、文化財等における訓練の実施方法を具体化した「国宝・重要文化財(建造物)等に対応した防火訓練マニュアル」を作成しており、文化財防火デー等の機会を捉え、文化財等の関係者における実践的な訓練の実施を促進している。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

文化財防火デーポスター

(3)全国山火事予防運動(令和5年3月1日~3月7日)

全国山火事予防運動は、広く国民に山火事予防思想の普及を図るとともに、予防活動をより効果的なものとするため、消防庁と林野庁が共同し、春季全国火災予防運動と併せて同期間に実施している。

令和5年の全国山火事予防運動では、「火の確認 山を愛する あなたのマナー」を統一標語として、ハイカー等の入山者、地域住民、小中学校の児童・生徒等を対象とした啓発活動、駅、市町村の庁舎、登山口等への警報旗の設置やポスター等の掲示、報道機関等を通じた山火事予防思想の普及啓発、消防訓練の実施や研修会の開催、地域住民、農林業関係者等による山火事予防組織と女性防火クラブ等民間防火組織が連携した予防活動等を通じ、林野火災の未然防止を訴えた。

(4)車両火災予防運動(令和5年3月1日~3月7日)

車両火災予防運動は、車両交通の関係者及び利用者の火災予防思想の高揚を図り、もって車両火災を予防し、安全な輸送を確保することを目的として、消防庁と国土交通省が共同し、春季全国火災予防運動と併せて実施している。

令和5年車両火災予防運動において、消防庁では、放火火災防止対策を図るため、防炎製品のボディカバーの使用について普及促進を図るとともに、駅舎等の防火安全対策を徹底するため、初期消火、通報及び避難訓練の実施について推進した。

(5)消防記念日(3月7日)

昭和23年(1948年)3月7日に消防組織法が施行され、我が国の消防は、市町村消防を原則とする今日の「自治体消防」として誕生した。そして、同法が施行されて2周年を迎えた昭和25年(1950年)、広く消防関係職員及び住民の方々に「自らの地域を自らの手で火災その他の災害から守る」ということへの理解と認識を深めていただくため「消防記念日」が制定された。

消防記念日である3月7日は、例年春季全国火災予防運動(毎年3月1日~3月7日)の最終日となっており、全国の消防本部等において、消防訓練、記念式典や消防防災功労者に対する表彰など、様々な行事が行われている。