1.消防防災に関する研究

消防研究センターでは、土砂災害、南海トラフ地震等の大規模地震、大津波といった大規模災害に備えるとともに、火災や危険物の事故の防止、消防活動時の安全確保のため、令和3年度から新しい中期研究計画を実施しており、以下に掲げる8つの課題について研究開発を行っている(第6-1表)。

第6-1表 消防研究センターにおける研究開発課題

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(1)災害時の消防力・消防活動能力向上に係る研究開発

ア 自然災害時の現場対応型情報収集システムと情報分析・評価手法の開発

(ア)背景・目的

災害時の救助活動においては、速やかに被害の全容を把握するとともに、時間の経過により変化する状況を適切に評価して隊員の安全を確保することが必要であり、それに資する情報の収集及び分析は重要である。本研究では、土砂災害現場を主な対象として、詳細な地形データを用いた二次災害危険場所の抽出と評価方法の開発、新技術を用いた情報収集システムの開発及び人員・通信手段等に制約がある現場環境で運用できる情報分析・評価手法の研究を行う。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

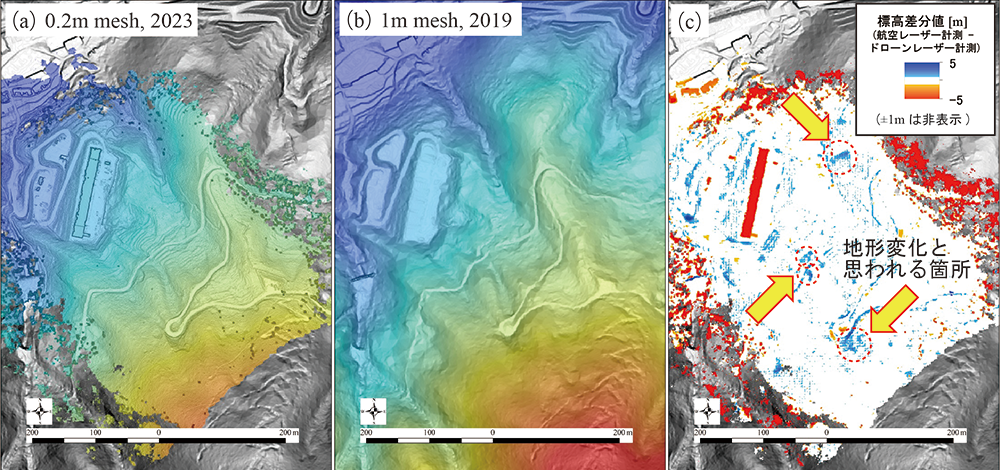

レーザースキャナを搭載したドローンを用いて、夜間でも地形を計測できる仕組みを構築し、実際の地すべり地形で判読の精細さについて調べた(第6-1図)。第6-1図(a)はドローンに搭載したレーザースキャナのデータ(植生を除去したもの:令和5年3月)、第6-1図(b)は航空レーザー測量の成果(国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供(平成31年度))、第6-1図(c)はこれら二つの標高の差分である。第6-1図(a)から、地すべり地形の内部の詳細な地形が判読でき、第6-1図(c)から、これらの期間で地形が変化したとみられる場所を読みとることができる。これらのデータを元に、植生からのレーザー反射データを自動的に除去する処理が精度に与える影響や夜間に運用する際の飛行方法等について検討した。

第6-1図 ドローン搭載レーザースキャナによる地形判読の結果

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 自力避難困難者の避難に関する研究

(ア)背景・目的

地震、津波、水害等の災害が発生し、迅速な避難が必要となる場合、人口減少や高齢化の進展に伴い、自力避難困難者の安全を確保する重要性が高まっている。また、平成23年の東日本大震災では281人の消防団員及び消防職員が犠牲となったが、ここで得られた教訓を救助業務に当たる職員の被害防止に活かすことが重要である。

そこで本研究では、要配慮者や要支援者を含む自力避難困難者による避難開始時間や避難行動時間の予測高精度化を行うとともに、避難困難区域図の作成に必要な基礎資料の提供を行うことを目的とする。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

a 地域住民による津波避難訓練を計測することによって、屋内及び屋外の避難行動を一連として捉え直すことによる避難行動時間予測の高精度化に資する時間及び速度データを取得した。

b 車椅子等の避難支援器具について、避難時間の短縮化及び救助者の高齢化を見据えた省力化の検討を行うため、地域における日常的な保管方法及び平面、傾斜、垂直(階段)の避難経路における活用の実態を把握した。

(2)市街地火災による被害を抑制するための研究開発

ア 超高齢・人口減少社会の火災発生予測と対策

(ア)背景・目的

今後想定される更なる高齢化と人口減少は、同時に空き家の増加や社会インフラの老朽化とダウンサイジング、日中ほぼ高齢者のみとなる地域や自力避難困難者の増加などの社会変化をもたらし、火災の発生や被害の様相も変化することが懸念される。そこで、火災の変化を予測するとともに、社会変化に適した初期火災対応技術の開発を行い、消防機関や地域住民が自ら考え、備えるのに役立つ情報を発信することを目的とする。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

火災の発生と被害の変化の要因を抽出するため社会統計データの追加収集・加工を行うとともに、人口動態を反映した死者数の将来予測のためのトレンド設定について検討を行った。

また、高齢化や人口減少等が先行する地域で発生した2件の大規模な火災の現地調査を行うとともに、同様の地域で発生した延焼火災調査の記録を整理した。その結果、多くの事例に共通する特徴として、消防水利の水源が脆弱であること、消防職員が少ないため消防隊の勤務態勢や消防活動戦術を変えるような新しい技術や機材の導入が難しいこと、資機材の維持更新の負担感が小さくないことなどが挙げられた。

イ 消防力と消防水利の変化が延焼被害等に及ぼす影響の評価

(ア)背景・目的

消防本部が管轄内で発生する火災に十分に対応するためには、火災予防の推進によって火災の発生と拡大を抑制するとともに、地域の状況に合わせて十分な消防力と消防水利を確保しておくことが重要である。

本研究では、消防本部による消防力と消防水利の整備に資することができるよう、市街地火災の延焼阻止に必要な消防水利の評価手法を開発するとともに、消防力運用シミュレーションに基づく火災被害推定手法の開発を行う。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

本研究は、3つのサブテーマから構成される。

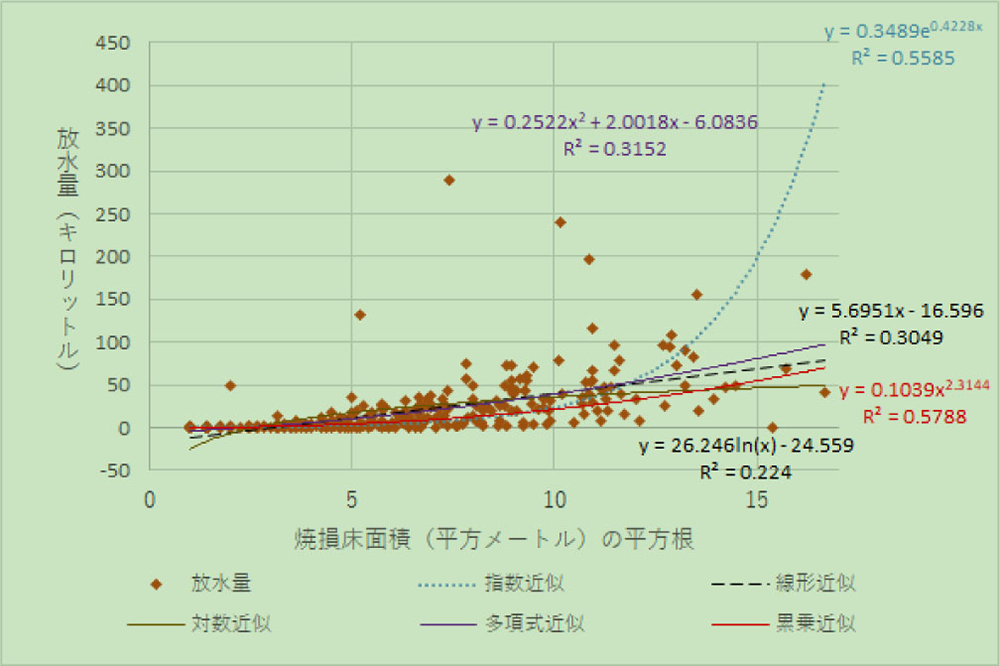

サブテーマ1「市街地火災の延焼阻止に必要な消防水利の評価手法に関する研究」では、放水量データの傾向を把握するため、放水量、放水筒先数、焼損床面積の関係を調査・分析し、放水量が火面周長に近い係数と考えられる焼損床面積の平方根と相関があることが分かった(第6-2図)。

サブテーマ2「消防力、消防水利の要素を考慮した市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアの開発」では、消防力、消防水利の要素に加えて、消防本部管轄内における環境の変化にも対応可能な手法を開発するため、市街地の建物分布の時間的な変化を延焼経路データの変化として記録管理する仕組みについて検討するとともに、ツールの開発を行った。このツールとストレージの履歴管理バックアップ機能を組み合わせることにより、建物分布の地域の時間的な変化に対応することが可能となった。

サブテーマ3「市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアの改良」では、既開発の市街地火災延焼シミュレーションの機能向上を目的として、1つの建物に出火点を設定して行うシミュレーションを、全ての建物に対して繰り返す「全棟1回出火シミュレーション」を行った際の出力項目に、各建物が全焼に至った時点での火面周長を追加した。

また、ネットワーク対応型市街地火災延焼シミュレーションシステムの試験公開に備え、アクセス権限の管理機能及びインターフェイスの構築を行った。

その他、消防本部等8機関の依頼に対してシミュレーションソフトウェアや延焼経路データを新たに提供した(令和5年3月現在、合計112機関へ提供済み)。

第6-2図 焼損床面積の平方根と放水量の関係

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 火災旋風の発生予測

(ア)背景・目的

市街地で同時多発火災が発生すると猛烈な風を伴う火災旋風が発生して被害を格段に大きくする可能性がある。一旦火災旋風が発生してしまうと被害を防ぐことは極めて難しい。しかし、同時多発火災発生時に消防力が不足して全火災を消せない場合でも、死傷者を出すほどの強風を伴う火災旋風が今後どの火災で発生する可能性があるかを特定できれば、その火災が小さいうちに優先的に消すことでこのような 火災旋風の発生が防げる。本研究の目的は、火災の規模がどれくらい大きくなれば死傷者を出すほどの強風を伴う火災旋風が発生し、その強風域がどれくらいの範囲に及ぶかということを予測するモデルを開発することである。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

過去に発生事例の多い「火災域風下に発生する火炎を含まないタイプの火災旋風」について、実験室規模の限られた条件下ではあるが、火災旋風の最大風速、直径及び発生時の横風風速を予測可能なモデルの第一弾を開発した。

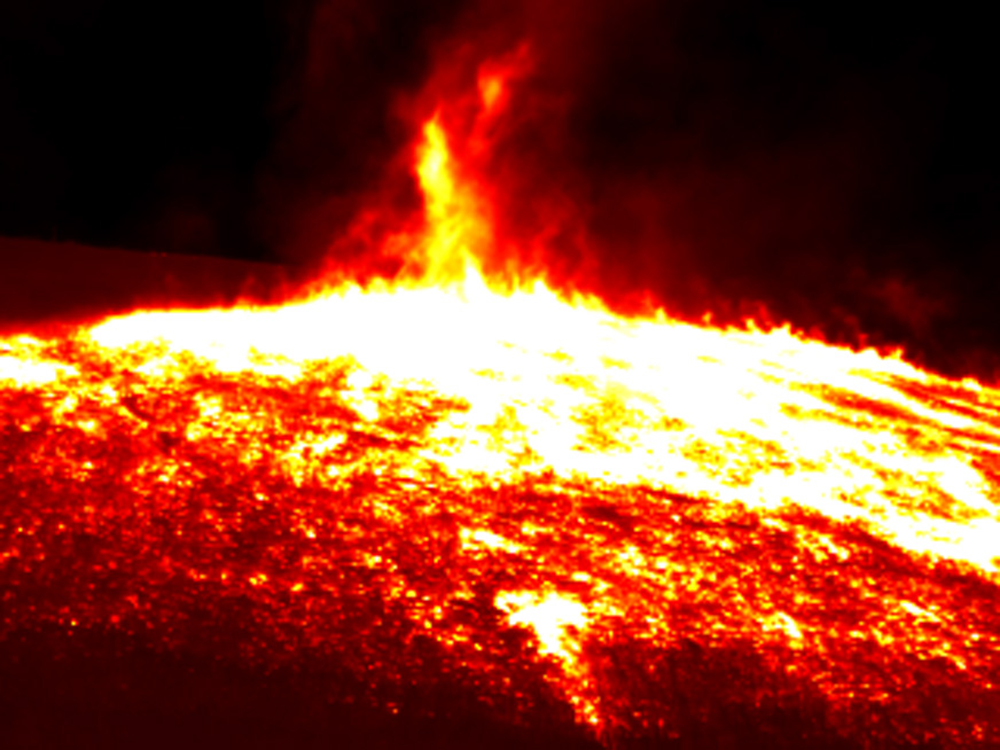

モデルを実規模の火災旋風向けに拡張するためには、自然界で発生する実際の火災旋風の性質と発生時の状況を知る必要がある。そのため、野焼きや山焼きの機会を利用して実規模火災旋風の観測を行っている。山焼き観測時に撮影した可視・赤外画像から、線状の延焼領域(火線)の上に白煙状の大規模な旋回気流が発生し、その中で複数の火災旋風が発生していたことが明らかになった。火災旋風の赤外画像の一例を第6-3図に示す。解析の結果、これらの火災旋風は、火災旋風を包み込む大規模旋回気流によって引き起こされた可能性があることが明らかになった。火災旋風発生時の気象状況、火線の形・サイズ、火線強度、火災旋風のサイズ・旋回速度・移動速度・継続時間なども明らかにした。

第6-3図 山焼き観測時に大規模旋回気流内で発生した火災旋風の赤外画像

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(3)火災原因調査と火災避難の高度化に関する研究開発

ア 火災原因調査の高度化に関する研究

(ア)背景・目的

火災を減らすためには、火災原因を明らかにし適切な予防対策を講じることが必要である。信頼性の高い原因判定には、現場残さ物が何であるかの分析手法と同定手法、噴出した油類のミスト爆発の性状などの専門性の高い分野での現場で使える情報やデータを提示する必要がある。このため、現場残さ物の物質同定手法を開発することや引火性液体に着目し着火と爆発に関する現象を明らかにすることを目的とした研究を行っている。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

a 現場残さ物の同定に関する研究

加熱した綿とポリエステルの混紡布を試料とし、分光色彩計で色を数値化した結果と熱分解ガスクロマトグラフィ(GC)の分析結果とを比較することで、GCで綿由来のピークが不明確となりポリエステルと誤判断する可能性が高くなる試料の色を数値化できた。

通電中の電線に対しアルコールランプで被覆を加熱したり、より線の一部を断線させ発熱させたり、スパークを発生させたりして作製した溶融痕を、SPring-8(大型放射光施設)で白色X線CTによる測定を行った。アルコールランプ加熱の溶融痕は細長い空洞を、一部断線発熱の溶融痕は中心部に大きな空洞を、スパークによる溶融痕は小さな空洞や空洞なしをそれぞれ確認でき違いを把握できた。

b 引火性液体の燃焼性状に関する研究

液体の衝突帯電計測装置に、異種液体の混合を防ぐ配管経路を追加して噴射圧力を高める改良を施し、水道水を用い衝突帯電の計測を開始した。その結果の一例として、ノズル径1.5mm、噴出速度約5m/s、衝突板の非接地の条件で、約1.4×10-11C/gの帯電が記録できた。

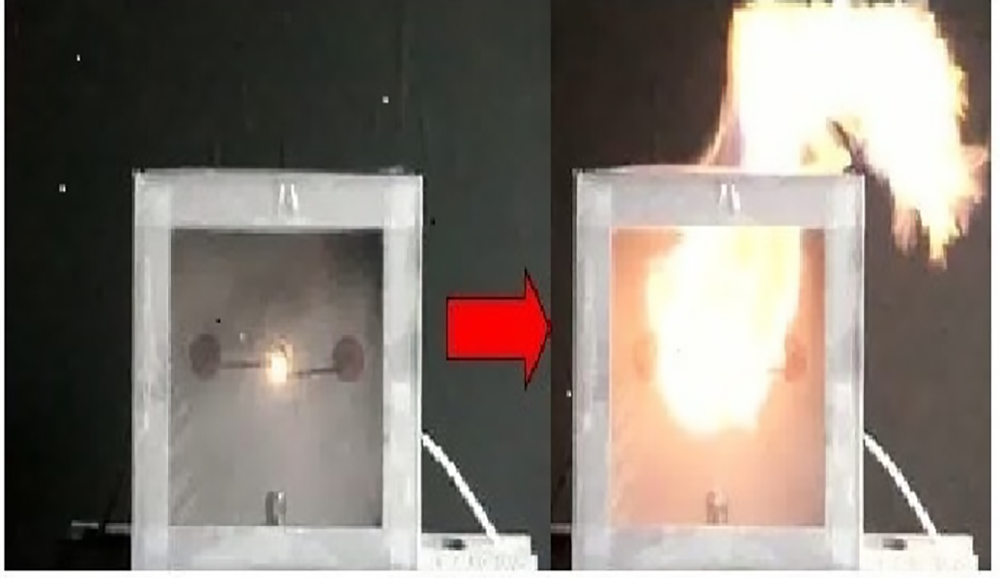

引火性液体のミスト爆発の観察を目的に、密閉容器内においてミストの生成と電気火花による着火が可能な実験装置を製作した。内容積8リットルの密閉容器において、底面から上方に向けてデカンのミストを放出し、容器中央付近の電気火花で着火したところ、火炎の外部噴出が観察できた(第6-4図)。

第6-4図 ミスト爆発の様子

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 高層建築物の順次避難における避難順序算定方法

(ア)背景・目的

消防法に基づき、防火管理者は消防計画の提出と避難訓練の実施が義務付けられている。一般的には、設計時の避難計画では各階から流入する避難者による階段室内での合流と混雑は考慮されていない。避難時間の長期化、逃げ遅れ等を防ぐためには、階段室内の混雑緩和とリスクの高い階からの優先的避難を目的とした順次避難を行う必要がある。本研究は順次避難における具体的な避難方法を明らかにすることを目的とする。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

高層建築物において避難経路となる階段降下状況を観測した実験の結果について分析を進めた。実際の高層建築物における被験者の階段降下状況を記録した映像を用いて、階段降下時の歩行データとして歩行座標を抽出し、階段降下時の歩行状況を分析した。加えて、避難階段において異なる階からの群集同士による合流状況を観測する歩行実験について検討した。

(4)消防職員の消火活動時における殉職・受傷事故を防止するための研究開発

ア 放水や建物構造を考慮した火災シミュレーション技術

(ア)背景・目的

建物の構造や用途の多様化による火災現象の複雑化に対応するための現場経験が消防隊員には必要だが、出火件数の減少とともに消火活動を経験する場面が少なくなってきている。

そこで、現場経験を補い消防隊員の消火活動時における状況認識能力と予測能力の向上を目的として、実験及びシミュレーションを通して消火活動を検証する技術を研究開発する。この検証技術により、どのような消火活動が最適であったかを消火条件を変えることにより消火活動後に確認することができる。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

a 受傷・殉職事故の実態調査と分析

都道府県庁所在地を管轄する47消防本部を対象に、平成2年(1990年)1月1日から令和元年12月31日までの30年間に発生した火災出動に伴う消防隊員の受傷・殉職事故に関する統計調査を行い、情報が得られた1,170人について発生傾向を把握した。

b 火災シミュレーションを用いた消火活動検証技術の研究開発

X線CT装置を用いてガンタイプノズルの内部構造を観察し、放水の水流との関係性について分析した。ストレート放水については、放水角度の違いによる床面への水の累積質量や水平及び垂直方向の射程距離に関する放水シミュレーション結果を評価した。また、噴霧放水については、放水シミュレーションによって水流の特性を定性的に再現できた。

c 消火実験による消火活動時の危険回避に資する技術

ガンタイプノズルの放水流量、放水方法(ストレートや噴霧)及びノズルの角度を変え、水流の様子を観察した。また、地面に並べた採水ますに放水で落ちた水の重量を測定し、散水分布を調べた。ハイスピードビデオカメラを使用して、ガンタイプノズルから放水される水粒子を撮影し、画像処理することによって水粒子の粒径及び流速を求めた。

イ 火災状況に応じた消防隊の放水方法

(ア)背景・目的

消防活動の放水技能には教育訓練の内容や消火活動経験が影響すると考えられる。火災件数は全国的に減少傾向であり、このことは活動経験の減少につながるため、それを補う教育訓練の内容は重要なものとなる。消防職員に火災状況に応じた放水方法に関する情報及び放水による火災室の環境変化に関する情報を共有することは適切で安全な活動のために必要である。

そこで、本研究では火災状況に応じた適切な放水方法を明らかにするため、実験的な検証を行い整理し、それらを教育資料として役立てることを目的とする。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

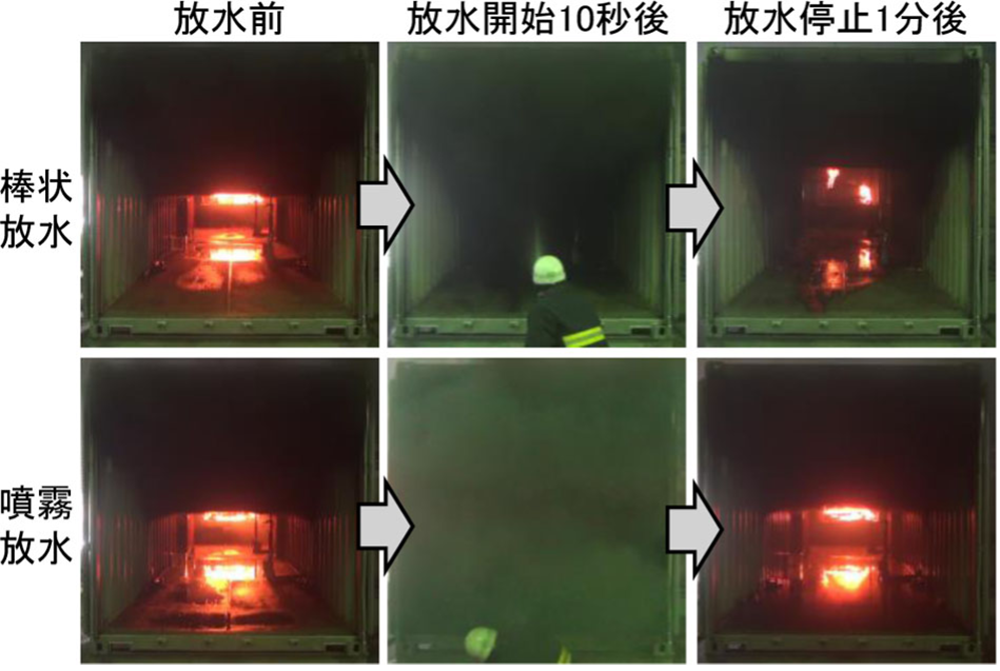

放水実験用実大燃焼区画(長さ約12 m)の入口から放水状態が可変の散水ノズル(放水量毎分150~200 L)を用いて木製パレット火災の消火実験を行った。棒状放水では直接散水できる部分の火炎を消火したが、噴霧放水では飛距離が短く放水が火源に届かず消火に至らなかった。放水開始するといずれも区画内の視界が悪化し、さらに噴霧放水では多量の黒煙が区画入口から噴き出す様子が見られた(第6-5図)。

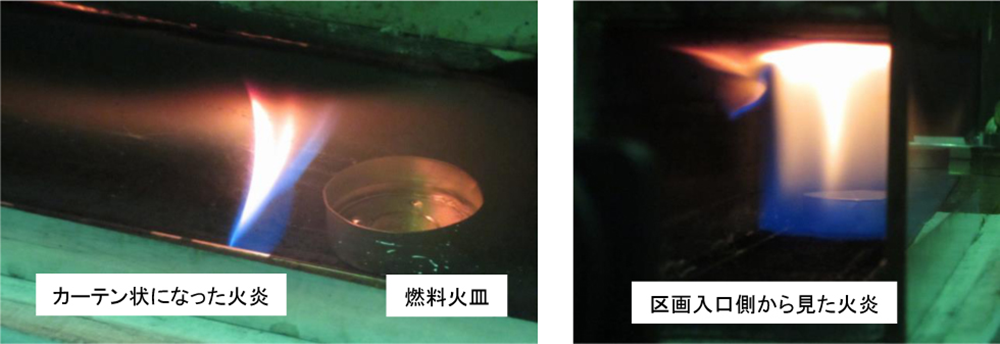

展示実験用として製作した1リットルの牛乳パックと同じ大きさの簡易燃焼区画内で、n-ヘプタンのプール燃焼がカーテン状火炎に変化する現象が確認されたのでその発生条件について検討した(第6-6図)。

第6-5図 放水実験用実大燃焼区画での消火実験

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第6-6図 簡易燃焼区画内のカーテン状火炎

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 火炎上空の気流計測のための無人機の飛行制御技術

(ア)背景・目的

日本全国の消防機関でドローンの導入が増加してきており、多様な現場活動の支援に用いるためには機体の飛行安定性やシステムの信頼性の向上が必要である。最近では火災現場での偵察活動や消火支援活動としての運用も検討されはじめており、火炎上空での飛行に関する知見の蓄積や安定した飛行制御技術の開発が特に必要である。

本研究では、火災現場上空を自律的に飛行し、現場上空の気流計測を行うための機体システムと、その飛行制御システムの研究開発を行う。火災現場上空の風況分布を知るための要素技術の開発を進めるとともに、火炎上空での飛行についての知見を蓄積していくことで、火災現場で運用する際の機体の安全性の向上や、安全な運用マニュアルの作成に役立てることを目的とする。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

前年度までの成果を踏まえて、自動飛行制御機能(離着陸含む。)を実装した実験用機体システム(第6-7図)を試作し、機体に搭載する超音波風速計の接続方法や計測手法の実装についての検討を行った。

野焼き上空での飛行計測実験の実施予定地において、基本的な機体の飛行性能の確認や自動飛行制御の性能検証のための飛行実験を実施した。

第6-7図 野焼き上空での飛行計測実験の実施予定地での飛行実験の様子

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(5)危険物施設における火災等事故・地震災害を抑止するための研究

ア 石油タンクの地震被害予測高精度化のための研究

(ア)背景・目的

危険物施設における地震災害を抑止する上で、石油類の貯蔵・取扱量が多く、危険性が他の施設よりも大きな大型石油タンクの地震時の被害予測を高い精度で行うことは重要である。石油タンクの地震被害を高精度に予測する上での課題には、入力地震動の予測精度向上と、石油タンクの地震動応答評価精度向上の2つがあるが、本研究では、入力地震動、とりわけ石油タンクに液面揺動(スロッシング)を生じさせる周期数秒から十数秒の長周期地震動の予測の高精度化に取り組む。本研究では、石油コンビナート地域等大型石油タンクが立地する場所における長周期地震動の予測の高精度化を目的として、①石油タンクサイトに対する経験的長周期地震動予測式(全体的な地震動レベルの予測に関わる部分)の改良版の考案、②石油タンクサイトにおける長周期地震動のピンポイント予測のための地震動増幅特性評価手法(局所的な地震動レベルの予測に関わる部分)の考案に取り組んでいる。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

令和4年度は、石油タンクサイトに対する経験的長周期地震動予測式の改良版の考案のため、令和3年度までに収集・整理した岩盤上で観測された長周期成分を含んでいる地震動の観測記録を用いて、長周期地震動の全国平均的な減衰特性(地震波の伝播に伴って振幅がどの程度減衰するかを周期別に見たもの)の分析を行った。

イ 化学物質等の製造・貯蔵工程における火災危険性の評価方法の研究

(ア)背景・目的

現代社会において、科学技術の発達及び社会環境の変化に伴って、膨大な種類の火災危険性を有する化学物質等が製造・使用されている。さらに、化学物質等の火災危険性は取扱い方法によって異なる。化学物質等を取り扱う施設等が、一旦、火災となると多大な人的被害、経済的損失及び環境破壊をもたらすことから、化学物質等の火災予防が特に重要である。

本研究では、化学物質等の製造・貯蔵中における火災危険性に焦点を当て、取扱い方法に即した火災危険性を評価するための方法を提言することを目的とする。本研究成果は火災に対する予防・被害軽減対策に役立てることができる。また、火災原因調査においても化学物質等が火災となる温度条件等を検討することにより火災原因を特定する手法として有効である。

(イ)令和4年度の主な研究開発成果

製造・貯蔵中に反応暴走及び自然発火を起こす化学物質等について、熱量計を用いて得られた発熱挙動を基にかくはん下における反応暴走及び水分を考慮した自然発火による火災危険性に関する評価方法を開発した。

(6)地下タンクの健全性診断に係る研究開発

ア 背景・目的

ガソリンスタンド等で用いられている鋼製一重殻地下タンクで老朽化の進んだものに対しては、腐食防止のため、内面にガラス繊維強化プラスチックを施工する(ライニング)事例が増加しているが、ライニングは長期間使用により防食性を損なうおそれがあることから、その経年劣化の状況(健全性)を点検により確認することが危険物流出事故防止のために重要である。しかし、現状のライニングの点検方法は主に目視等における定性的なものであり、健全性を詳細に把握することができない。こうしたことから、長期間使用された鋼製一重殻地下タンクの内面ライニング鋼板の健全性の定量的診断手法の確立を目指して、ライニングと鋼板の劣化・腐食状態に関する各種非破壊計測により得た測定値と防食性の観点から見た劣化・腐食状態との関係を明らかにする研究開発に取り組んでいる。

イ 令和4年度の主な研究開発成果

鋼製一重殻地下タンクにおけるライニング鋼板サンプルを入手し、ライニングの長期使用に伴う特性の変化を詳しく調べた。その結果、石油燃料と長期間接したライニングでは、ライニング樹脂の深層部に油の成分が入り込んで樹脂が膨張する現象(膨潤)が生じていることが分かった。このことから、膨潤により高分子の網目が開いたものほど、水や腐食性イオンがライニング内部に入り込み、その結果、ライニングそのものの劣化や塗膜下の鋼板腐食が生じやすくなるというライニング鋼板の劣化(防食性の低下)が起こっていると考えられる。また、ライニングの膨潤の度合いは、ライニング内部を伝わる超音波の速さと相関があることがわかった。以上の結果から、ライニング内部を伝わる超音波の速さを計測することにより、膨潤に起因する防食性の低下状態を、非破壊で定量的に評価できる可能性が見いだされた。

(7)消火活動困難な火災に対応するための消火手法の研究開発

ア 背景・目的

大規模倉庫等の施設で火災が発生した場合、現行の消防用設備等を用い適切に消火又は延焼阻止できるように消防訓練等が行われているが、倉庫等の特徴である高い火災荷重(単位面積当たりの可燃物の重量)や各物品の可燃性の違い等が要因で初期消火に失敗した場合、急速な延焼拡大により大量の濃煙熱気が発生する。また、倉庫の構造上、外壁開口部が少ないため、外部からの消火活動及び消防隊が内部進入できない等により消火活動は極めて困難となる。

本研究は、近年多発している消火活動困難性が極めて高い倉庫火災等に対し、安全で有効な消火手法及び消火戦術の検討を行うことを目的とする。

イ 令和4年度の主な研究開発成果

(ア)倉庫内にある集積可燃物の燃焼性状の検討

令和3年度に実施した調査結果を基に、倉庫等にある代表的な可燃物を抽出(木材、段ボール、プラスチック等)し、また大規模物流倉庫等を模擬し設計・製作を行った倉庫模型と放射熱を調節することができるパネルヒーターとを用いて、可燃物の燃え方や、隣接可燃物等への延焼条件を実験的に調べ、延焼拡大に寄与する条件(火災からの放射熱の強さや、可燃物の表面温度等)の一部を明らかにした。その結果、倉庫等に置かれているパレットやダンボールが延焼拡大する条件は、熱流束(単位時間に単位面積を横切る熱量)が20kW/㎡以上あり、かつ可燃物の表面温度が250℃に達する条件で急激な延焼拡大が発生することがわかった。

(イ)冠泡消火の性能評価に関する検討

消火活動困難性の高い大規模倉庫火災等で適用可能性が高い、環境影響にも考慮したフッ素フリー泡消火薬剤を用いた冠泡消火の消火性能を検討することを目的として、実験用の低流量型高発泡器の設計・製作を行った(第6-8図)。次年度以降においてこの発泡器により、消火性能に大きく影響する泡性状(泡の膨張率及び泡が水溶液に戻る時間)を変化させることで、各泡性状に対する消火性能評価を行い、大規模倉庫火災等の冠泡消火に必要となる諸性能を明らかにする。

第6-8図 低流量型高発泡器の設計・製作

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(8)救急搬送における感染症対応に関する研究開発

ア 背景・目的

救急隊員は、基本的に全ての傷病者に対して感染防止策を講じているが、常に感染リスクにさらされている。また、救急出場件数に関しては感染症拡大期や今後の高齢化に伴い増加する可能性があり、救急業務の効率化が求められる。

そこで、救急隊員の感染リスクをより下げるために救急隊員が暴露されるウイルス量を低減する気流制御方法の研究及び変化する救急需要に応じて望ましい位置に救急隊の待機場所を変更することにより平均現場到着所要時間を短縮する手法の研究を行う。

イ 令和4年度の主な研究開発成果

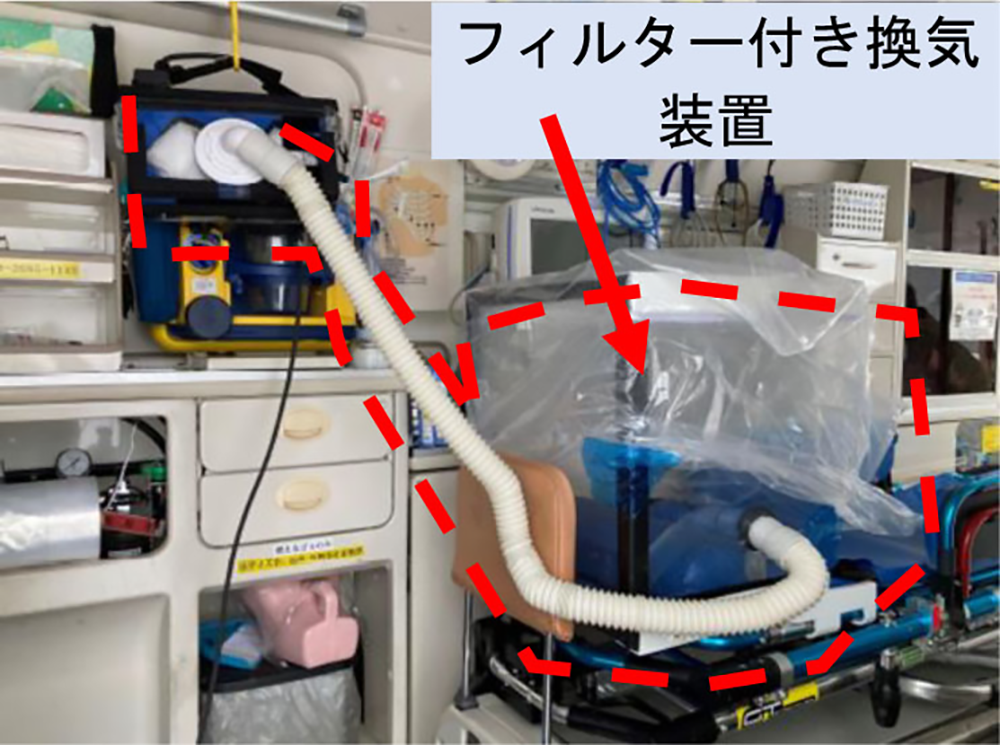

救急隊員が暴露されるウイルス量を低減する研究では、研究に必要な気流情報を得るために寒冷地(-20℃前後)において救急車(第6-9図)内の気流計測を実施するとともに、ウイルスを除去するフィルター付き換気装置試作(第6-10図)を行った。

第6-9図 寒冷地での救急車内気流測定を実施した救急車

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第6-10図 フィルター付き換気装置

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

平均現場到着所要時間を短縮する手法では、さいたま市消防局を対象とした救急隊の配置換えによる現場到着所要時間の短縮効果を明らかにするシミュレーション(シミュレーションでは時間を距離に置き換えて計算)を行い、その結果、既存の救急隊の配置と比較して配置換えすることにより平均現場到着所要時間が短縮されることを確認した。(詳細は「特集5 消防防災分野におけるDXの推進 2消防防災分野におけるDX (2)AIを活用した救急隊運用最適化」参照)