2. 消防防災分野におけるDX

消防庁では、緊急消防援助隊のより迅速・的確な活動、常備消防や消防団のより効果的な活動を実現するため、DXを推進している。また、消防防災分野における国民の利便性向上、事業者の業務効率化に資するDX施策も進めている。

以下、消防防災分野におけるDXの代表的な施策について、概要を説明する。

(1)マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化

ア 背景

近年、情報通信技術(ICT)等のデジタル技術を積極的に取り入れ、救急業務を取り巻く諸課題に対応することが求められている。そのような中で、医療機関及び薬局では、令和3年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」を導入することで、患者の医療情報を有効に活用し、安全・安心でより良い医療を提供していくための取組が進められている。

また、骨太の方針2023では、デジタル社会のパスポートとしてのマイナンバーカードについて、政府が一丸となって制度の安全と信頼の確保に努めるとともに、ほぼ全国民に行きわたりつつある状況を踏まえ、今後は官民様々な領域での利活用シーンの拡大など、マイナンバーカードの利便性・機能向上、円滑に取得できる環境整備に取り組むこととされている。

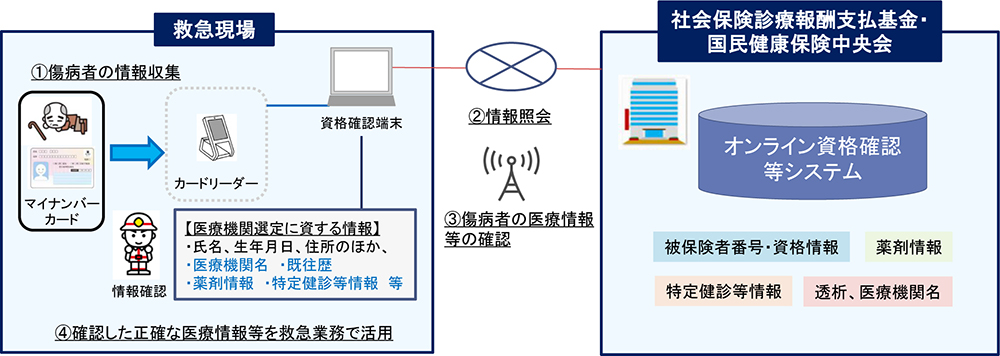

こうした状況を踏まえ、救急現場において、救急隊が搬送先医療機関の選定等を行う際に、傷病者のマイナンバーカードを活用して過去の受診歴や服薬状況などの搬送先医療機関の選定に必要な医療情報を取得し、救急業務の迅速化や円滑化を図るための事業の検討を令和4年度から開始している。

イ 現在の取組

令和5年度は、消防庁において本事業の全国展開に向けた調査・研究を行い、救急隊にとって最適な仕組みとなるよう、必要なシステム要件の整理を進めている。また、令和4年度に引き続き「令和5年度救急業務のあり方に関する検討会」と、その下に設置されるワーキンググループにおいて、マイナンバーカードを活用した救急業務の全国展開について、有識者や消防機関の意見を伺いながら救急業務にふさわしいシステム導入方式やその運用方針等について検討している(特集5-1図)。

特集5-1図 事業イメージ図

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

令和4年度の実証実験の結果では、特に高齢者、聴覚等の障がいのある人など情報提供に困難を伴う傷病者への対応において、傷病者の負担軽減、正確な情報の取得、傷病者の病態把握などの観点から、一定の効果を確認することができた。このことから、実証実験の仕組みを全救急隊に導入する体制を整備することは、情報提供に困難を伴う傷病者等をより円滑に医療機関へ搬送するために、傷病者、救急隊及び医療機関それぞれにとっても有用性が高いと考えられる。

一方で、実証実験において、マイナンバーカードを活用して情報を確認した事案における平均の現場滞在時間が、通常の救急活動における現場滞在時間に比べて延伸したことは今後の課題であり、運用方法の改善等により、現場滞在時間の短縮を図ることが求められる。また、意識障害を呈する傷病者の場合など、救急隊が傷病者の医療情報等の閲覧について、同意を取得することが困難であることから、同意不要となる場合について検討が必要である。

エ 今後の取組方針

重点計画等では、令和4年度の実証実験結果を踏まえ、令和6年度末までを目途に全国展開を目指すこととしており、今後、幅広い消防本部の参画を得て実証を行い、実際の救急現場で効果的に活用することができるシステム構築を目指すこととしている。

(2)AIを活用した救急隊運用最適化

ア 背景

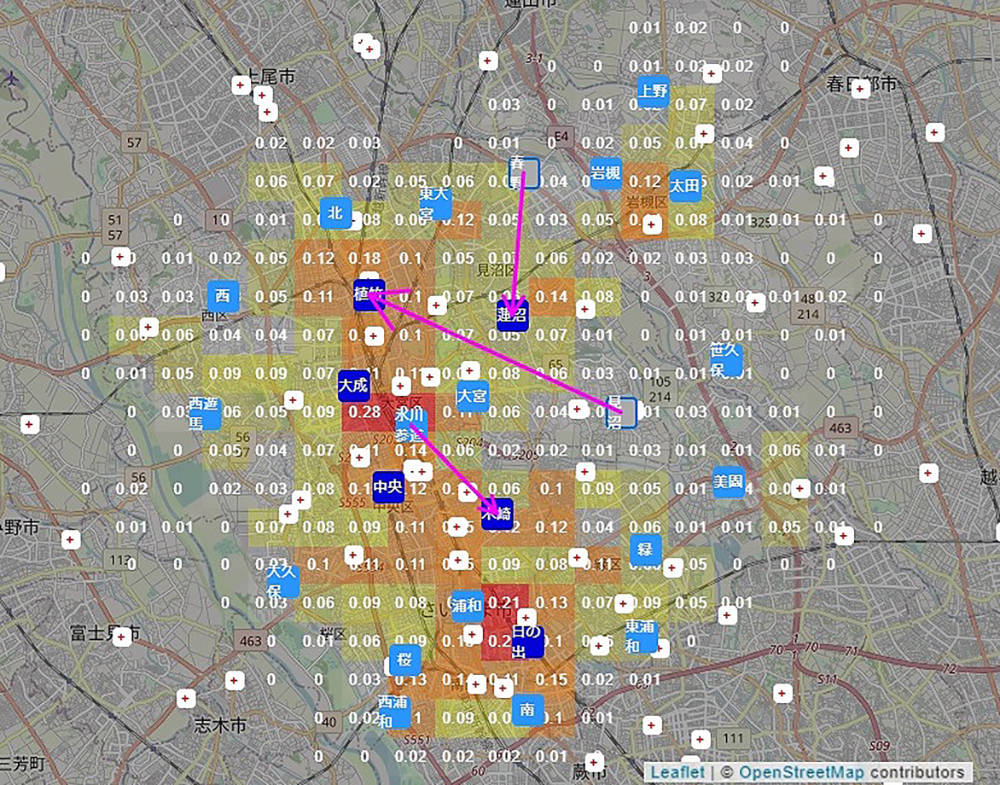

令和4年中の救急自動車による現場到着所要時間は全国平均で約10.3分、病院収容所要時間は全国平均で約47.2分となり、救急出動件数の増加とともに救急活動時間は延伸傾向にある。消防庁としてこれまで様々な取組を行ってきたが、新しい取組としてAIを活用した救急隊の効率的な運用手法の研究開発を行っている(特集5-2図)。

特集5-2図 救急隊運用最適化の例

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 現在の取組

令和4年度、さいたま市消防局においてシミュレーションを行った結果、管内全体の平均現場到着所要時間が短縮されることを確認した。

令和5年度は、引き続きさいたま市消防局において、実際に救急隊を移動配置することで運用上の課題等を整理するための実証実験を行っている。

ウ 期待される効果

救急需要を予測して救急隊の最適配置を図ることにより、現場到着所要時間の短縮が期待される。

エ 今後の取組方針

今後は異なる消防本部を対象としたシミュレーションを行うこととしている。

(3)消防指令システムのインターフェイスの標準化・消防業務システムのクラウド化

ア 背景

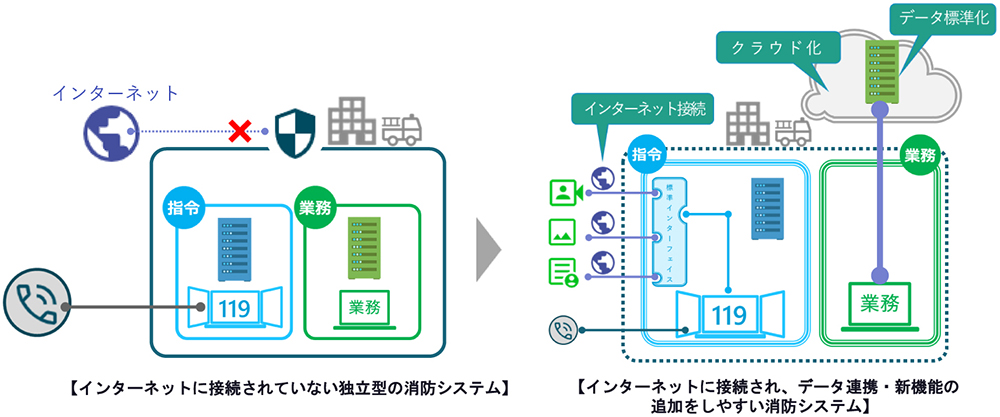

多くの消防本部では、119番通報の入電から消防署所への出動指令までの一連の消防指令業務を支援する「消防指令システム」と、警防や予防、水利、要援護者情報といった様々なデータの管理や消防本部の業務に必要な各種機能を一括して提供する「消防業務システム」が整備されており、これらのシステムにより消防職員の活動が支えられている。

従来、各々の消防本部では、パッケージ製品をベースとしつつも、必要に応じて機能が追加された独自のシステムを整備・運用しているため、調達・維持コストがベンダーロックイン*1により高止まりしているほか、外部システムやサービスとの接続等が困難などの課題がある。

令和6年度から令和8年度にかけて迎えるシステム更新のピークを機に、前述の課題や近年のICT環境の変化に対応する必要がある。

*1 ベンダーロックイン:ここでは、現行の事業者に依存する傾向が強く、競争入札を実施しても特定の事業者のみが受注を繰り返す状態のことをいう。

イ 現在の取組

こうした背景を踏まえ、消防庁では、令和3年1月以降、「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」を開催し、その議論を経て令和4年7月に、消防指令システムの基本的な機能の整理、音声電話以外の緊急通報手段・サービスを消防指令システムに接続するための標準インターフェイスの要件などについての中間とりまとめを行った。

また、令和5年10月には、消防指令システムの標準インターフェイスや消防業務システムのクラウド化に係る仕様案などを作成した(特集5-3図)。

特集5-3図 消防指令システムのインターフェイスの標準化・消防業務システムのクラウド化のイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

119番通報について、音声のみならず画像、動画、データ等の活用が可能となるほか、消防指令システム及び消防業務システムの整備や維持管理におけるベンダーロックインの解消により調達時の競争性向上やコストの低減が図られ、さらに、他の消防本部から通報が転送されたときの位置情報の共有や外部システム・サービスとの接続が容易になるといった効果が期待される。

エ 今後の取組方針

令和5年度は両システムとも、より詳細な技術面等の検討を進め、令和6年3月に消防指令システムの標準仕様書を策定するとともに、令和6年10月に消防業務システムの標準仕様書の策定ができるよう準備を進める。また、策定した標準仕様書を全国の消防本部に普及・啓発していくこととしている。

(4)災害時の映像情報共有手段の充実

ア 背景

消防庁へ共有される災害現場の映像情報は、現状、映像伝送装置を持った緊急消防援助隊が撮影した災害現場の映像、都道府県の消防防災ヘリコプターによる上空からの映像、高所監視カメラ映像などとなっている。消防庁と地方公共団体との間における災害時の映像情報共有手段の充実を図るべく、災害現場に最も早く駆けつける消防職団員が撮影した映像などといった災害現場の情報を関係機関と迅速に共有できる手段の構築が必要となっている。

イ 現在の取組

消防庁と地方公共団体との間で災害現場の映像情報を共有できる手段として、投稿型の機能を有した「消防庁映像共有システム」を新たに整備し、令和6年度中の運用開始に向けた準備を進めている(特集5-4図)。整備に当たっては、消防関係機関と意見交換を行いながら、最適なシステム構成や構築方法を調査するとともに、投稿・閲覧ルールなどの運用方法を検討している。また、内閣府が整備する予定の次期総合防災情報システムへの接続を念頭に技術要件等の調査検討を行っている。

特集5-4図 消防庁映像共有システムのイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

消防庁映像共有システムを通じて、災害現場に最も早く駆けつける消防職団員からの映像情報を、自治体や消防関係機関が早期に共有することにより、被害の概況の早期把握や、広域的な支援体制の早期確立など迅速な対応に有効である。さらに、関係府省庁への情報共有も行うことで、政府の迅速かつ的確な意思決定に寄与することも期待される。

エ 今後の取組方針

令和5年度中に、消防庁映像共有システムの開発を進めるとともに、投稿・閲覧ルールなどの運用ルールを整備することを目指している。今後は内閣府の次期総合防災情報システムと接続し、政府全体で災害現場の映像情報を活用できるよう、内閣府と綿密に連携しながら準備を進めることとしている。

(5)消防団へのドローン配備・講習の実施

ア 背景

近年、災害が激甚化・頻発化する中、消防団活動においては火災のみならず、様々な災害への対応能力の向上が不可欠であるが、消防団員数が減少傾向にある中で、消防団員一人ひとりの負担は増加しつつある。こうした中、消防庁では、消防団員の活動環境の向上、災害対応時の安全確保などを図るため、消防団DXを推進していくこととしている。

また、消防団の地域密着性という特性を踏まえ、情報収集能力の向上が求められており、災害時等にいち早く安全に現場の状況を把握するため、消防団におけるドローンの配備や消防団員のドローン操縦技術の習得を促進することが必要である。

イ 現在の取組

消防庁では、消防団への救助用資機材等の整備を促進するため、消防団設備整備費補助金により支援を行っているところであるが、消防団におけるドローン配備を推進するため、令和4年度から同補助金の対象にドローンを追加したところである。

また、消防団員がドローンの操縦技術を習得し、実際の消防団活動においてドローンを活用できるよう、令和5年度より、消防学校に講師を派遣し、消防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施している。

このほか、社会環境の変化に対応した消防団運営の普及促進のため、地方公共団体の先進的な取組を支援する「消防団の力向上モデル事業」においても、ドローンの操縦技術を習得する取組の支援等を行っている。令和4年度は8団体が本事業を活用してドローン操縦技術習得のための講習等を実施した。令和5年度も、消防団DXの推進や免許取得等の整備に関する地方公共団体の先進的な取組を支援することで、消防団DXの更なる推進を図っている。

ウ 期待される効果

消防団活動においてドローンを活用することで、広範囲にわたる火災や土砂災害、遭難者の捜索等の際に、消防団員の安全を確保しながら、上空から被害状況等を早期に把握し、当該状況を踏まえて的確に消火・救助等の活動を行うことが可能となる。

また、ドローンの配備だけでなく、操縦技術の習得や映像情報を基にした災害対応の講習もあわせて実施することで、消防団活動を安全かつ円滑に進め、災害対応能力の向上を図ることが期待される。

エ 今後の取組方針

災害時という非常時においてドローンを安全に飛行させるためには、消防団員がドローンを正確に操縦できる技術を習得することが不可欠である。このため、引き続き、消防学校においてドローンの操縦技術習得講習を実施するとともに、「消防団の力向上モデル事業」を活用した操縦技術習得講習等のモデル事例を全国に横展開することで、更なる消防団DXの推進を図ることとしている。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ドローンを用いた災害対応講習の様子

(6)予防行政におけるDX

ア 背景

予防行政においては、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)等を踏まえ、火災予防分野における各種手続の電子申請等や危険物取扱者保安講習等の各種講習のオンライン化を推進するとともに、消防用設備等の点検等の各種定期点検におけるデジタル技術の活用に向けた取組を進めている。

イ 現在の取組

各種手続の電子申請等の推進については、これまで消防庁において、市町村共通の電子申請基盤であるマイナポータル「ぴったりサービス」の活用に向けた支援を行ってきた。その結果、火災予防分野における各種手続の電子申請等を導入済みの消防本部は、令和4年6月1日時点の72本部(10.0%)から令和5年4月1日時点の348本部(48.2%)に増加している。

各種講習のオンライン化の推進については、オンラインによる危険物取扱者保安講習が令和5年6月1日時点で41都道府県において導入されているほか、防火管理講習等についても、消防庁が策定したガイドラインに沿って、一部の消防本部や登録講習機関においてオンライン化されている。また、消防設備士講習については、都道府県の意見等も踏まえ、オンライン講習を行う講習機関を新たに指定することとしている。

各種定期点検におけるデジタル技術の活用については、予防行政のあり方に関する検討会等の検討結果を踏まえ、目視等による点検がデジタル技術を活用した方法に代替可能となるよう点検要領を見直すとともに、活用可能な技術を広く公募した。

ウ 期待される効果

電子申請等、講習のオンライン化及び定期点検におけるデジタル技術の活用のメリットとしては、窓口や講習会場等へ出向くことが不要になる等の国民や事業者の利便性向上のほか、消防本部や各講習の実施機関の事務の効率化が挙げられる。

エ 今後の取組方針

電子申請等や講習のオンライン化の推進については、国民や事業者の利便性向上のため、これらに取り組む消防本部等に対して必要な支援を継続していく。

定期点検におけるデジタル技術の活用については、活用可能な技術を継続的に公募し、実証実験等で従来の点検方法に代えることができると認められるものは、ホームページ等で周知していく。

(7)ガソリンスタンドにおけるAIの活用等

ア 背景

危険物の規制に関する政令に定められたセルフ式ガソリンスタンドに係る技術上の基準においては、ガソリンスタンド内に設けられた制御卓等により、顧客が行う給油作業について、安全上支障がないか等を従業員が確認した上で、顧客が自ら給油を行える状態にすることとされている。従業員が行う安全確認等に、AIを活用することで、セルフ式ガソリンスタンドにおける業務の効率化を図ることが期待されている。

イ 現在の取組

消防庁では、令和3年度から「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」を開催し、セルフ式ガソリンスタンドにおけるAI等の活用について検討を行ってきた。令和4年度の検討結果として、「顧客が行う給油作業に安全上支障がないかを従業員が判断する際の参考となる情報を提供するAIシステム(Step1.0)」(以下、本特集において「AIシステム(Step1.0)」という。)について、給油時の安全性の向上の手段としておおむね有効であるとの結論を得たところである。これを踏まえ、消防庁では、令和5年5月、セルフ式ガソリンスタンドへのAIシステム(Step1.0)の導入について、各都道府県等に周知している。

ウ 期待される効果

セルフ式ガソリンスタンドにおける安全性の向上及び事業の省力化・効率化を図ることが期待される。

エ 今後の取組方針

顧客が給油作業を行う場所から離れた位置において、AI等の機能を搭載した可搬式の制御機器により、顧客が行う給油作業に安全上支障がないか等を従業員が適切に確認することが可能であるか実証実験を行うこととしている。また、「一定の条件下において、従業員に代わってAIが安全確認等を行い、顧客が自ら給油を行える状態にするシステム(Step1.5)」(以下、本特集において「AIシステム(Step1.5)」という。)についても、関係業界等におけるAIシステム(Step1.5)の開発状況等を踏まえ、引き続き、社会実装に向けた検討を進めていくこととしている。

(8)屋外貯蔵タンクの検査におけるDXの推進

ア 背景

我が国の危険物施設は高経年化が進み、腐食・劣化等を原因とする事故件数が増加するなど、近年、危険物に係る事故は高い水準で推移している。他方で、危険物施設においても安全性、効率性を高めるため新技術を導入することにより効果的な予防保全を行うことが期待されている。

イ 現在の取組

液体危険物の貯蔵、又は取り扱う数量が1,000キロリットル以上の屋外貯蔵タンク(以下、本特集において「特定屋外タンク」という。)は、設置時等において、側板が適切に溶接されているかの確認のため、放射線透過試験(放射線を対象物に透過し、内部の状況を撮影像として撮影媒体に記録する検査)を行うこととされており、従来、撮影媒体としてフィルムを用いて検査が行われてきた。

平成29年にデジタル検出器を用いた放射線透過試験(以下、本特集において「デジタル放射線透過試験」という。)に関するJIS規格化がなされ、工業分野において、適用の検討が進められていることを踏まえ、特定屋外タンクの側板溶接部の確認においても、デジタル放射線透過試験を適用することが可能か、調査検討を行っている。

ウ 期待される効果

特定屋外タンクの維持管理について省力化及びコスト削減が図られ、事業者等の負担を軽減することが期待できる。

エ 今後の取組方針

特定屋外タンクの側板溶接部におけるデジタル放射線透過試験の適用に関して検証試験を含む調査検討を行い、運用上の注意事項等について各都道府県等に周知を行うこととしている。