特集1 令和6年能登半島地震等への対応

1.令和6年能登半島地震への対応

(1)地震の概要

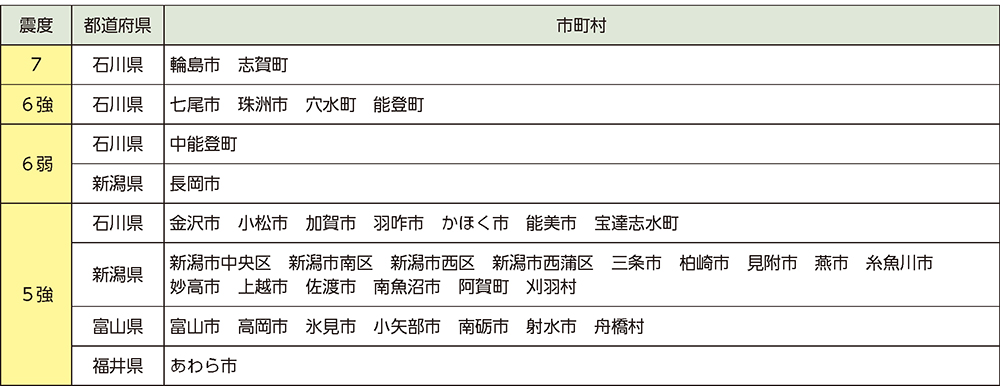

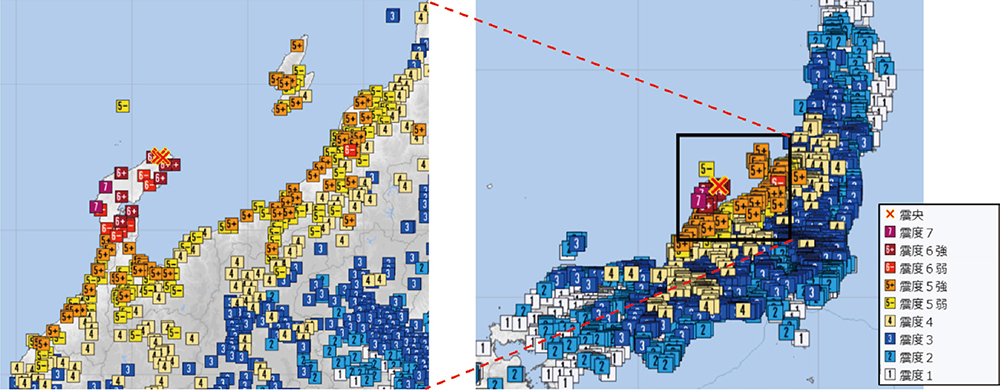

令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震(以下、本特集において「本地震」という。)が発生し、石川県輪島市や志賀町で震度7を観測したほか、北陸地方を中心に北海道から九州地方にかけて震度6強から震度1を観測するなど、非常に広範囲で揺れを観測した(特集1-1表・特集1-1図)。その後、地震活動が活発な状態で推移し、10月31日までに最大震度5弱以上の地震が本地震を含めて19回発生した。

また、本地震により、北海道から九州地方にかけての日本海沿岸を中心に津波が発生し、石川県珠洲市や能登町で4m以上の津波の浸水高が観測されたほか、新潟県上越市では、津波が陸上を遡った高さを示す遡上高が5.9mに達するなど、能登半島等の広い地域で津波による浸水が認められた。

気象庁は、本地震及び石川県能登地方で発生している令和2年12月以降の一連の地震活動について、名称を「令和6年能登半島地震」と定めた。

特集1-1表 令和6年能登半島地震(マグニチュード7.6)による市町村別震度一覧

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集1-1図 令和6年能登半島地震震度分布図

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(気象庁ホームページを基に作成)

(2)地震による被害状況

ア 人的被害き

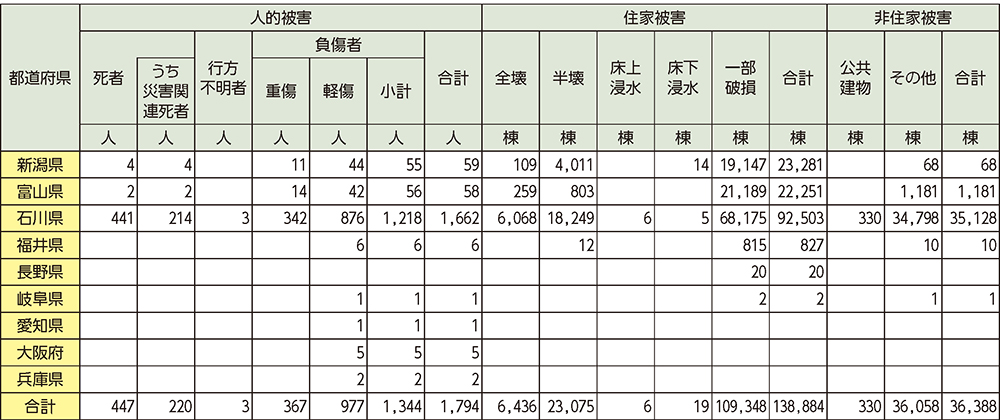

本地震により多数の家屋倒壊が発生し、死者・行方不明者450人の人的被害をもたらした。

死者は石川県に集中し、輪島市167人(その他行方不明者3人)、珠洲市137人等となったほか、全国で負傷者1,344人が発生するなど大きな被害となった(令和6年11月21日現在)(特集1-2表)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

珠洲市正院町家屋倒壊現場

特集1-2表 被害状況(人的・住家等被害)(令和6年11月21日現在)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 物的被害

物的被害は、石川県、富山県、新潟県、福井県、長野県及び岐阜県の6県で発生し、全壊が6,436棟(石川県6,068棟、富山県259棟、新潟県109棟)、半壊・一部破損が13万2,423棟(石川県8万6,424棟、新潟県2万3,158棟、富山県2万1,992棟、福井県827棟、長野県20棟(一部破損のみ)、岐阜県2棟(一部破損のみ))、床上・床下浸水が25棟(新潟県14棟、石川県11棟)となり、被災地全体で計13万棟を超える住家被害が発生した(令和6年11月21日現在)。また、石川県における非住家被害は約3万5千棟となっている。

さらに、石川県、新潟県及び富山県の3県で17件の火災が発生し、特に石川県輪島市河井町では、区域内の建物が約240棟焼損し、焼失面積が約4万9千平方メートルに及ぶ大規模火災(以下、本特集において「輪島市大規模火災」という。)が発生した。

また、電気、ガス、上下水道等のライフラインへの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラにも甚大な被害が生じ、住民生活や中小企業、農林漁業や観光業等の経済活動にも大きな支障が生じた。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市大規模火災現場周辺(三重県防災航空隊提供)

(3)政府、消防庁、消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

政府においては、1月1日16時11分に官邸対策室を設置するとともに、同日17時30分には特定災害対策本部(同日22時40分に非常災害対策本部に改組)を設置した。 また、被災者等に対するきめ細かな対応を行うため、石川県庁に現地対策本部を設置するとともに、被災地の復旧復興を進めるために令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部を設置している。

イ 消防庁の対応

消防庁では、最大震度5強の地震が発生した1月1日16時06分に国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部(第2次応急体制)を設置し、最大震度7の地震が発生した同日16時10分には消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部(第3次応急体制)へ改組した。被災地との情報連絡体制をより強固なものとするため、東京消防庁の消防ヘリコプター等により、同月2日に石川県庁及び奥能登広域圏事務組合消防本部へ、合わせて消防庁職員10人を派遣した。その後、輪島市役所へ1人、奥能登広域圏事務組合消防本部へ1人、小松空港へ2人、それぞれ追加で派遣した。現地に派遣された消防庁職員は3月5日までに延べ156人となった。派遣された消防庁職員は、被害情報の収集や共有、関係機関との連絡調整の役割に加えて、消防庁現地広報員として、現地の消防職員の活動に係る映像・画像を消防庁災害対策本部に共有し、報道機関へ提供した。 輪島市大規模火災については、消防法第35条の3の2に基づく消防庁長官の火災原因の調査を実施した。5回の現地調査等を消防研究センターの職員が中心となって実施し、それらの調査結果を「令和6年能登半島地震に伴い石川県輪島市で発生した大規模市街地火災に係る消防庁長官の火災原因調査報告書」にとりまとめ、5月に公表した。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

消防庁職員の被災地出動状況1

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

消防庁職員の被災地出動状況2

ウ 消防機関等の活動

(ア) 地元消防本部等の活動 特に大きな被害を受けた輪島市、珠洲市等を管轄する奥能登広域圏事務組合消防本部では、発災当初から消火、救助、救急等の対応を行った。

石川県内の消防応援については、1月1日16時33分に奥能登広域圏事務組合消防本部から、同日16時50分に羽咋郡市広域圏事務組合消防本部から、また、同日17時50分に七尾鹿島消防本部から要請を受け、同日17時10分に石川県内の8消防本部が石川県消防広域応援部隊として、輪島市、珠洲市等に向け出動し、3月4日まで懸命な救助活動等を行った。

また、3月5日から5月2日まで、奥能登広域圏事務組合消防本部への業務支援として出動を継続し、1月1日から5月2日まで123日間にわたり、計10本部から延べ約1,300人が出動した。

さらに、2月3日から、福井県(福井市消防局、他8本部)及び富山県(富山市消防局、他6本部)が令和6年能登半島地震における広域応援協定に基づき、奥能登広域圏事務組合消防本部に対して、救急隊及び消火隊を派遣し、同本部管轄内の救急業務、消防水利調査業務等の支援を実施し、3月4日まで31日間にわたり、2県16本部から延べ約180人が出動した。

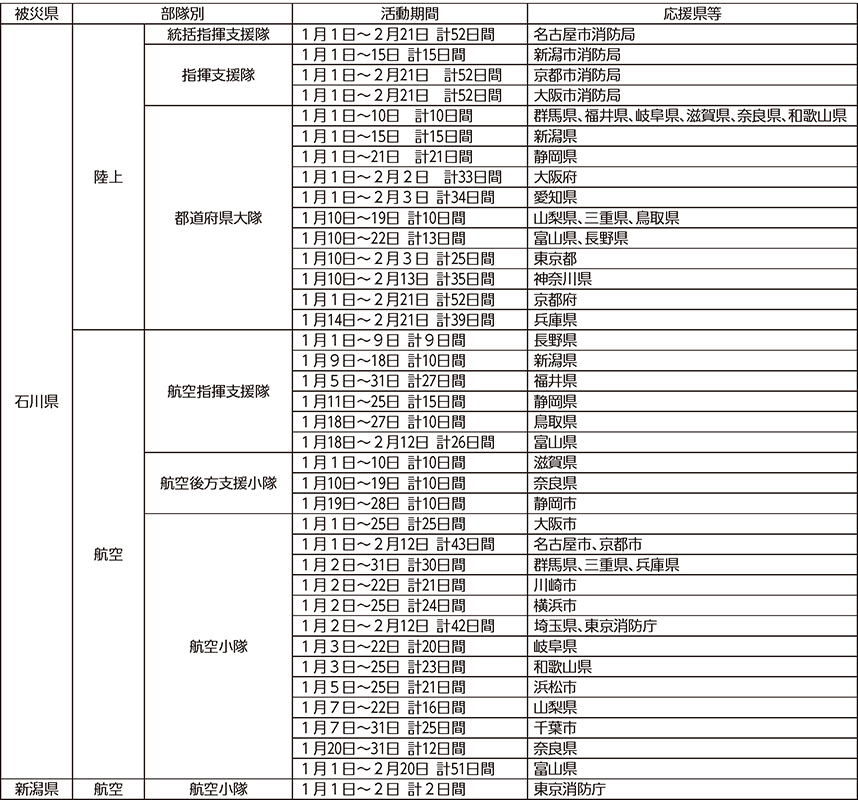

(イ) 緊急消防援助隊の活動 消防庁災害対策本部では、発災当初より速やかに被災地の被害状況等の情報収集を行い、地震の規模や大津波警報の発表などの状況から大きな被害が想定されたため、16時30分、消防庁長官から応援都道府県に対し、緊急消防援助隊の出動の求めを行った。 17時30分には被害が甚大であること等を踏まえ、出動の求めを指示に切り替え、発災当初から2,000人を超える規模の部隊を展開した。

緊急消防援助隊は、1月1日から2月21日まで52日間にわたり、延べ約1万7,000隊(うちヘリコプター22機)、約5万9,000人が被災地で捜索・救助活動等に従事した(特集1-3表)。

特集1-3表 緊急消防援助隊の活動実績

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

出動指示を受けた各府県のうち陸上部隊は、能登半島内において、道路損壊や土砂崩落等が発生した状況の中、道路啓開や通行可能な道路を探すなどして、輪島市については、1月2日中に愛知県大隊、大阪府大隊が陸路進出して活動を開始した。また、珠洲市や能登町についても、2日中に地元消防本部の案内の下で、福井県大隊及び岐阜県大隊の先遣隊が陸路進出するとともに、2日から3日にかけて京都府大隊、福井県大隊、滋賀県大隊、岐阜県大隊、新潟県大隊及び和歌山県大隊が陸路進出して活動を開始した。

これに加えて、自衛隊や海上保安庁とも連携し、空路・海路からの進出も行った。指揮支援隊が自衛隊ヘリコプターで、大阪府隊と奈良県大隊の一部が海上保安庁の船舶でそれぞれ輪島市に進出し、京都府大隊と滋賀県大隊の一部が自衛隊の船舶で珠洲市に進出した。

被災地進出後も活発な地震活動が続き、危険と隣り合わせの中、1人でも多くの要救助者を救出するため、倒壊家屋などの被災現場で安否不明者等の懸命な捜索救助活動が行われた。輪島市では、発災後72時間を経過した状況下で、大阪府隊が座屈した住家から、要救助者を救出した。珠洲市でも、発災後120時間以上経過した状況下で、京都府大隊・滋賀県大隊が警察やDMATと連携し、座屈した住家から、要救助者を救出した。今回の災害は、厳冬期であったため、避難所で体調不良者が多く発生した。また、病院や高齢者施設の入院・入居者を、停電や断水が広範囲で起きていた被災地からライフラインが安定している地域へ転院搬送するニーズが発生した。これらの活動に緊急消防援助隊の救急隊が貢献した。また、消防防災ヘリコプターによる孤立集落等からの救助や転院搬送、物資輸送等が行われた。輪島市大規模火災に対しては、消防防災ヘリコプターを用いた空中消火を検討し、消防庁長官から1月2日5時より順次9機に対して出動指示を行った。参集したヘリコプターが2日午前に偵察飛行し、火災の延焼が認められなかったことから、最終的に空中消火は実施されなかった。また、海上からの放水ができるよう、2日1時00分、消防庁長官から消防艇(新潟市消防局)に出動を指示した。ただし、到着時には既に火災が鎮圧状態となっていたことから、放水は行わず、沿岸部の被害状況の確認などを行った。これらに加え、緊急消防援助隊として、被災した奥能登広域圏事務組合消防本部の業務支援など、被災地の様々なニーズに応えた活動を行った。緊急消防援助隊は、地元消防本部等との協力による懸命な活動により、3月5日までに救助者数は295人、救急搬送者数は1,577人(地元消防本部等と協力し救出したものを含む。)となっている。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

自衛隊ヘリコプターによる緊急消防援助隊の空路進出

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

発災後72時間を経過した状況下での要救助者の救出現場

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

消防ヘリコプターによる救助活動場

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市名舟町における重機による捜索救助活動

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市渋田町における捜索救助活動

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

珠洲市における救急隊による転院搬送活動

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市市ノ瀬町における捜索救助活動

(ウ) 消防団の活動 被害地域の消防団は、自らも被災しながら、発災直後から活動を開始し、地域住民の命と安全を守るべく、懸命な活動を展開した。

その活動規模は、石川県において、1月1日から31日までの間に延べ約8,300人、山形県では、1月1日から2日までの間に延べ約800人、新潟県では、1月1日から9日までの間に延べ約8,000人、富山県では、1月1日から23日までの間に延べ約2,700人、福井県では、1月1日から2日までの間に延べ約260人の消防団員が、それぞれ活動した。a 地震発生直後の活動 本地震では、多くの家屋が倒壊するほか、津波や火災などによる被害が発生し、一部地域では、道路損壊や土砂崩落等により陸路での地元外からの早期応援が困難な状況の中、地域に密着した消防団は、速やかに住民の安否確認を行い、避難の呼び掛けを行った。さらに、常備消防と連携し、倒壊家屋に閉じ込められた住民の救助活動や傷病者の搬送などを行った。また、輪島市大規模火災現場では、常備消防と連携した消火活動及び救助活動も行われた。

なお、石川県、山形県、新潟県、富山県及び福井県内の市町村では、管内の警戒巡回や避難誘導の実施、救助資機材搭載型車両を活用した夜間の救助現場での照明機器を用いた活動支援等が実施された。b 地震発生後の活動 地震発生から数日経過した後においても、消防団は各地域において、多くの住民が避難する避難所や地域の見回り、避難所における給水活動、炊き出し、物資の搬入支援、高齢者支援、避難者名簿の作成等を行った。さらに、家財の搬出、道路上の障害物撤去、道路の補修作業等の災害復旧活動や、住民が避難している空き家を狙った窃盗被害防止のための巡回・警戒など、消火・救助活動以外の活動も多く行われた。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市消防団による消火活動の様子

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

輪島市消防団による亀裂の入った道路補修の様子

(輪島市消防団門前分団員提供)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

珠洲市消防団による避難所運営支援の様子