3.令和6年9月20日からの大雨への対応

(1)災害の概要

ア 気象の状況

令和6年9月20日頃から前線が日本海から東北地方付近に停滞し、21日は前線上の低気圧が日本海を東に進み、22日には台風第14号から変わった低気圧が日本海から三陸沖へ進んだ。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定となり、東北地方から西日本にかけての広い範囲で雷を伴った大雨となった。

特に、石川県では21日午前に線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まったことから、気象庁は同日10時50分に石川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報を発表した。石川県の多いところでは20日から22日までの総降水量が500ミリを超え、平年の9月の月降水量の2倍を上回るなど、北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となった。

イ 被害の状況

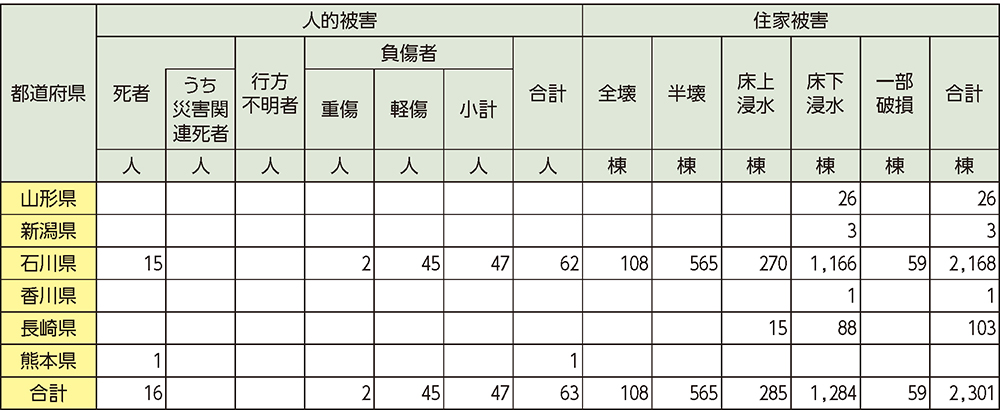

この記録的な大雨により、元日に大きな被害を受けた石川県能登地方を中心に、河川氾濫、浸水、がけ崩れ等が発生した。特に、輪島市、珠洲市及び能登町では、複数の土砂災害が発生するなど、死者16人、負傷者47人の人的被害が発生した。

また、住家被害については、石川県、山形県、新潟県、香川県及び長崎県で計2,301棟となっている(令和6年11月21日現在)。

なお、令和6年9月20日からの大雨による各地の被害状況は、特集1-4表のとおりである。

特集1-4表 被害状況(人的・住家被害)(令和6年11月21日現在)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

被害の状況1

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

被害の状況2

(2)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

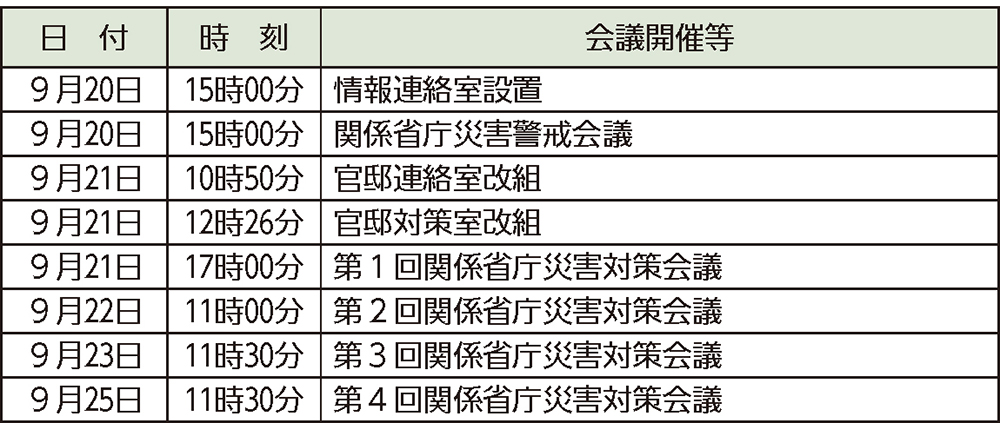

政府においては、9月20日15時00分に情報連絡室を設置するとともに、関係省庁災害警戒会議を開催し、地方公共団体や国民に対し大雨への警戒を呼び掛けた。

9月21日10時50分に石川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報が発表されたことを踏まえ、同時刻に官邸連絡室に改組し、同日12時26分に官邸対策室に改組した(特集1-5表)。

特集1-5表 政府の主な動き

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 消防庁の対応

消防庁においては、9月20日15時00分に応急対策室長を長とする消防庁災害対策室(第1次応急体制)を設置し、情報収集体制の強化を図るとともに、都道府県及び指定都市に対し「令和6年9月20日からの大雨についての警戒情報」を同日発出し、災害対応に万全を期すよう呼び掛けた。その後、9月21日10時50分に石川県輪島市、珠洲市及び能登町に対して大雨特別警報が発表されたことを踏まえ、同時刻に国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部(第2次応急体制)に改組し、応急体制の強化を行うとともに、大雨特別警報が発表された石川県に対し適切な対応及び被害報告を要請した。

さらに、同日12時26分に官邸対策室に改組されたことを踏まえ、同時刻に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部(第3次応急体制)に改組した。

また、同日13時08分に石川県知事から消防庁長官に対する緊急消防援助隊の応援要請を受け、同日13時12分に消防庁長官から応援府県の知事に対して出動の求めを行った。

同日15時20分には、消防庁職員6人を石川県庁、輪島市役所及び珠洲市役所に向け派遣し、その翌日、小松空港に向け2人を派遣した。9月21日から10月3日までの間、延べ29人の消防庁職員を派遣した。

ウ 被災自治体の対応

この大雨により、石川県が災害対策本部を設置した。奥能登広域圏事務組合消防本部では、河川氾濫、浸水、がけ崩れ等が発生した能登地方を中心に、9月21日9時40分、石川県内消防本部に応援出動を要請した。同日13時08分には、石川県知事から消防庁長官に対して緊急消防援助隊の応援を要請した。

また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、順次避難指示等を発令し、早期の避難を呼び掛けた。

エ 消防機関の対応

(ア)地元消防本部等

石川県能登地方において、大雨による浸水や、土石流による家屋流出などにより甚大な被害が発生し、当該地域を管轄する奥能登広域圏事務組合消防本部では、発災当初から捜索・救助活動等の対応を行った。

石川県内の消防応援については、9月21日に石川県消防相互応援協定により石川県内10消防本部が、石川県消防広域応援部隊として、輪島市、珠洲市等に向け出動し、10月10日まで懸命な救助活動等を行った。

(イ)緊急消防援助隊

令和6年9月21日13時08分、石川県知事からの緊急消防援助隊の応援要請に基づき、同日13時12分、消防庁長官から応援府県に対し、緊急消防援助隊の出動の求めを行った。

これを受け、緊急消防援助隊は災害現場へ迅速に進出し、600人規模の部隊を展開した。令和6年9月21日から同年10月3日まで13日間、10府県から延べ約1,600隊(うちヘリコプター9機)、約6,200人が出動し、被災地において捜索・救助活動等に従事した。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

緊急消防援助隊の活動の様子1

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

緊急消防援助隊の活動の様子2

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

緊急消防援助隊の活動の様子3

(ウ)消防団

石川県能登地方を中心に、甚大な被害に見舞われた市町村において、消防団は、安否不明者の捜索、危険箇所の巡視・警戒、住民の避難誘導、ポンプによる排水活動を行ったほか、土砂撤去等の災害復旧活動を実施した。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

能登町消防団による冠水道路の排水作業の様子

(石川県能登町提供)