3 救助体制の課題

(1)体制の整備

消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水難事故、自然災害からテロ災害などの特殊な災害にまで及ぶものであり、消防庁ではこれらの災害に対して適切に対応できるよう所要の体制の整備をすすめている。特に平成16年10月に発生した新潟県中越地震、平成17年4月に発生したJR西日本福知山線列車事故等を踏まえて全国的な救助体制の強化の必要性が高まり、平成18年4月「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」を改正し、新たに高度救助隊及び特別高度救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具に加え、地震警報器などの高度救助用器具を備えることとし、関係消防本部において着実に整備がすすめられてきた。また、隊員の構成については、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で構成することとし、この高度救助隊及び特別高度救助隊の教育を平成18年度から消防大学校のカリキュラムに取り入れるとともに、平成19年11月には「専門的かつ高度な教育を受けた隊員」となるための、消防学校等における教育訓練について定めた。

平成20年に発生した、岩手・宮城内陸地震では、関係消防本部の高度救助隊等が緊急消防援助隊として出動し、被災現場で救助活動を行った。

(2)資機材の整備

資機材の整備については、近年はテロ対策が重要な要素となっている。すなわち、平成13年の米国同時多発テロ事件以降、国内外において依然としてテロの脅威が高まっており、有毒化学物質や細菌等の生物剤、放射線の存在する災害現場においても迅速かつ安全な救助活動を行うことが求められている。

こうした状況を踏まえ消防庁では、救助隊の装備の充実を図るため、消防組織法第50条に基づく無償使用により、主要都市に資機材を配備している。平成18年度にウォーターカッター車及び大型ブロアー車の各1台を5セット、平成19年度に大型除染システム車を5台、平成20年度にウォーターカッターと大型ブロアーの装備を備えた特別高度工作車5台、平成21年度に特殊災害対応自動車10台、特別高度工作車9台及び大型除染システム搭載車8台を整備し、特別高度救助隊を配置する主要都市に配備した。また、平成21年度等に化学剤検知器、陽圧式化学防護服、携帯型生物剤検知装置、除染シャワー及び救助用支柱器具を整備し、主に高度救助隊及び特別高度救助隊を配置する主要都市に配備した。

(3)救助技術の高度化等

年々多様かつ高度化する消防救助事象に対応し、救助技術の高度化等を推進するため、平成9年(1997年)度から「救助技術の高度化等検討会」を、平成10年(1998年)度から「全国消防救助シンポジウム」を毎年度開催している。

平成22年度の「救助技術の高度化等検討会」については、東海地震、東海・東南海地震等の大規模地震災害が発生した場合、多数の要救助者が発生し、消防機関、特に救助隊が活動する現場になると想定される座屈耐火建物等*2における救助活動(技術)について検証・検討する。

*2 座屈耐火建物:地震災害発生時に耐火造のビルや共同住宅などが倒壊したり、上階と下階がサンドイッチ状に押しつぶされる状態になることを座屈という。

一方で、救助技術の高度化を推進するためには、基本となる救助隊員の技術・技能の向上を図ることが必要であることから、平成10年(1998年)度から「全国消防救助シンポジウム」を毎年度開催している。平成22年度の「全国消防救助シンポジウム」は、「我が国が誇る救助技術~救助隊員の育成と救助隊のレベルアップ~」をテーマにして開催する。

なお、平成21年度から消防大学校の専科教育救助科の受講人員を増員するなど救助技術等にかかる教育プログラムの充実を図っている。

(4)安全管理体制の強化

消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第16号の規定に基づき、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)を制定し、この中で教育訓練及び救助活動の安全管理について定めている。その他、救助技術の高度化等検討会等において救助活動要領等を検討するなかで、その都度、安全管理についても検討し、報告書として取りまとめてきた。こうしたなか平成21年5月に大分県において水難救助訓練中の隊員が殉職する事故が発生したことから、消防庁としては、今後も消防本部等における安全管理体制の強化や事故防止の徹底の促進に一層努めていく。

木造軸組構法に対する倒壊建物等の安定化技術について

地震等により構造にダメージを受けた建物内に取り残された要救助者を救出するため、ダメージを受けた外壁、天井等を支柱で支え、緊急的に建物を安定化させる技術(ショアリング)について、日本国内の木造建物、特に在来工法と呼ばれる木造軸組構法に対する有効性を確認するため、平成21年12月22日から平成22年3月31日まで「救助技術の高度化等検討会」を開催し、検証データの収集やコンピュータによるシミュレーションを行い、その効果の検証を行いました。

1 強度試験結果

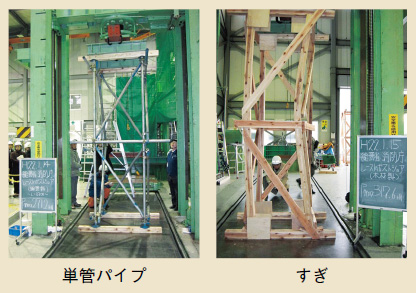

天井を支える安定化技術について、部材を「単管パイプ」と「すぎ」を用いて作成し、圧縮試験機により座屈が生じるまで鉛直方向に荷重をかけて強度を測定した結果は、「単管パイプ」より「すぎ」の強度が強い結果となりました。これは、強度が断面積に比例することなどが考えられます。

2 シミュレーション結果

(1)安定化技術実施時の効果(静的)

木造建物が強い地震力を受けて、柱部材や筋交いが損傷したと想定し、その損傷した建物(中規模住宅)に安定化技術を実施した場合、許容耐力以内となっているかどうかについて長期許容耐力で検証しました。

<1>天井を支える安定化技術を「すぎ」で行った場合、甲種1級で115mm×115mm以上の角材、単管パイプで行った場合、57.3mm×4.0mmの単管パイプを同一カ所に2部材配置する必要がありました。

<2>建物全体が外側に傾いているため、外壁を支える安定化技術の場合、汎用品の48.6mm×2.4mmの単管パイプを用いると、同一箇所に2部材以上の配置を行い、強度を高める必要がありました。また、「すぎ」で外壁を支えた場合は、少なくとも甲種1級で90mm×90mm以上の角材が必要となりました。

(2)余震があった場合の効果(動的)

設計で用いる観測地震波3波で、外壁を支える安定化技術の効果についてシミュレーションを実施したところ、すぎ(甲種1級)では180mm×180mm以上の角材、単管パイプでは同一カ所に2部材配置することを前提に、100mm×100mm以上の角パイプが必要であり、これは、静的荷重と比較して約13倍の荷重が発生したことになります。

3 消防本部での実践

今回の検証データは、一定の条件を付して収集したものであるため、想定外の荷重発生に対する安全率、災害現場における多様な不確実性等を考慮していません。したがって、この安定化技術を災害現場で活用するためには、消防本部における実践訓練等により、更に安全・確実・迅速な活動要領について検討する必要があります。