2 火災

東日本大震災によるものと報告されている火災は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都10県で発生しており、地震直後から累計286件が発生した(第2-2-2表)。

仙台管区気象台の記録によれば、震災のあった当時の仙台市の気象は、3月11日15時現在、気圧1006.4hPa、気温4.8℃、相対湿度55%、南西の風、風速3.3m/S、天気は雪であった。

(1) 火災原因

大規模な市街地火災は津波に起因するものであり、津波により流出し炎上した家屋、自動車、がれき等の漂流物を介して、市街地等に延焼した事例が報告されている。

具体的な火災の発生原因としては、津波により浸水した家屋、自動車等における塩水による電気配線のショート、漏電等のほか、地震で損傷した家屋における電気配線の半断線、ショート、漏電等が報告されている。また、地震動による電気ストーブ等の転倒又は可燃物がストーブ等へ落下したことによる出火、停電のため使用していたロウソクによる出火なども報告されている。

(2) 主な火災について

この地震によるものと報告されている主な火災は第2-2-3表のとおりである。

このうち、大規模な市街地火災について、消防研究センターによる現地調査及び消防本部からの報告に基づく概要を以下に記す(石油コンビナート火災については、本節「4 石油コンビナートの被害」を参照)。

ア 岩手県山田町における市街地火災

3月11日の津波到来直後、八幡町(山田町役場南側)、長崎一丁目(陸中山田駅付近)等において大規模な市街地火災が発生し、14日に鎮火するまで、延焼面積は107,600m2に及んだ。

火災の原因については、がれきから出火したのを見た(八幡町)、家が燃えながら流れて来た(長崎一丁目)との目撃証言がある。延焼が拡大した要因は、津波によって破壊された住宅等が大量のがれきとなって押し寄せて容易に延焼しやすい状況にあったこと、自動車の燃料・ガスボンベ・石油ストーブの灯油等の可燃性物質が漏えいしていた可能性があったこと、消防隊ががれき及び津波による浸水により火点に接近が出来ず消火活動に困難を伴ったことなどによる。

イ 岩手県大槌町における市街地火災

3月11日の津波到来直後、大槌駅北側一帯及び赤浜地区において大規模な市街地火災が発生した。4月5日に鎮火するまで延焼面積は130,000m2に及び、林野にも延焼した。

空撮映像によれば、大槌駅北側一帯では少なくとも4箇所から火災が発生したことが分かり、これらの火災が燃え広がった。

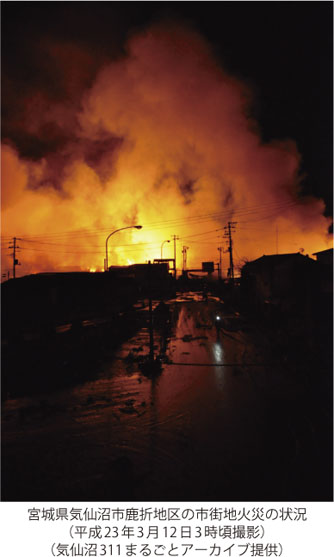

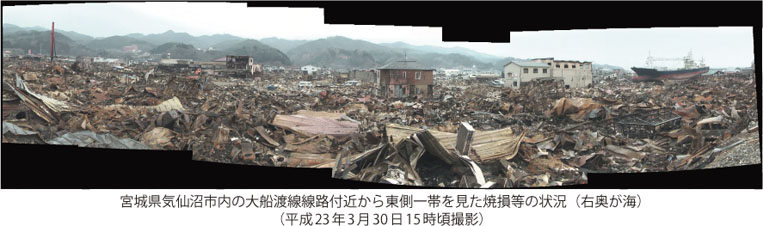

ウ 宮城県気仙沼市における市街地火災

3月11日の津波到来直後、鹿折(ししおり)地区において大規模な市街地火災が発生し、23日に鎮火するまで、延焼面積は102,000m2に及んだ。

津波の到来直後、3箇所から出火したとの目撃証言がある。鹿折地区では延焼阻止のため、街区の北側では水路、西側では盛り土の線路を延焼阻止線として利用した消防活動が行われたが、街区の南側と東側は浸水のため有効な活動が困難であった。

また、気仙沼市ではこのほか大規模な林野火災も発生している。

なお、気仙沼港では重油、軽油、ガソリン等を貯蔵する屋外貯蔵タンクが津波によって流されたほか、夜間、がれきが湾の中を漂いながら燃える様子がヘリコプターから撮影されている。

エ 宮城県石巻市における市街地火災

3月11日の津波到来直後、門脇町(門脇小学校南側)等において大規模な市街地火災が発生し、23日に鎮火するまで、延焼面積は56,100m2に及んだ。

火災の原因については、門脇小学校校庭に停めていた避難者の自動車が津波で浸水して出火し、流されながら建物へ延焼した等の目撃証言がある。火災は、門脇小学校の北側から西側に続く崖地斜面に打ち寄せられたがれきに延焼したことから、消防隊は崖地上の市街地への延焼を阻止することに集中したが、津波浸水区域の消火対応は困難を伴った。

オ 宮城県名取市における市街地火災

3月11日の津波到来直後、閖上(ゆりあげ)地区等において、大規模な市街地火災が発生し、13日に鎮火するまで、延焼面積は16,200m2に及んだ。

火災の原因については、ヘリコプターから撮影された映像から、津波で流されなかった建物に、燃えているがれきが漂着して延焼する状況や、ガスを噴出しながら流れていくガスボンベ等が確認されている。