[火災予防行政の現況]

1.住宅防火対策の現況

平成28年中の放火を除いた住宅火災の件数(1万523件)は、放火を除いた建物火災の件数(1万9,410件)の約5割となっている。また、放火自殺者等を除く住宅火災による死者数(885人)は、放火自殺者等を除く建物火災による死者数(985人)の約9割となっている。さらに、住宅火災による死者の約7割が65歳以上の高齢者となっている。

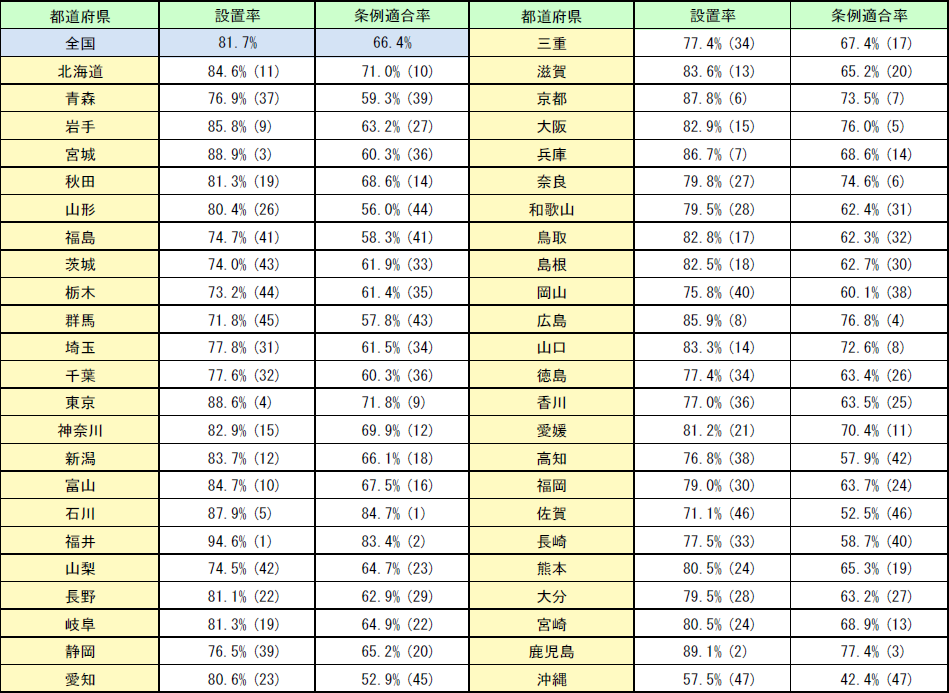

平成16年の消防法改正により、住宅用火災警報器の設置が、新築住宅については平成18年6月から義務化され、既存住宅についても平成23年6月までに各市町村の条例に基づき、全国の市町村において義務化された。消防庁では「住宅用火災警報器設置対策会議」を開催し、同会議において決定された「住宅用火災警報器設置対策基本方針」を踏まえ、全国の消防本部等において、消防団、女性(婦人)防火クラブ及び自主防災組織等と協力して、設置の徹底及び維持管理のための各種取組を展開している。平成29年6月1日時点で全国の設置率*3は81.7%、条例適合率*4は66.4%となっており、都道府県別にみると設置率は福井県、条例適合率は石川県が最も高くなっている(第1-1-15表、附属資料1-1-25)。

第1-1-15表 住宅用火災警報器の都道府県別設置率及び条例適合率(平成29年6月1日時点) (標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)( )内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付している。

*3 「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合である。

*4 「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合である。