第5節 救急体制

1.救急業務の実施状況

(1)救急出動の状況

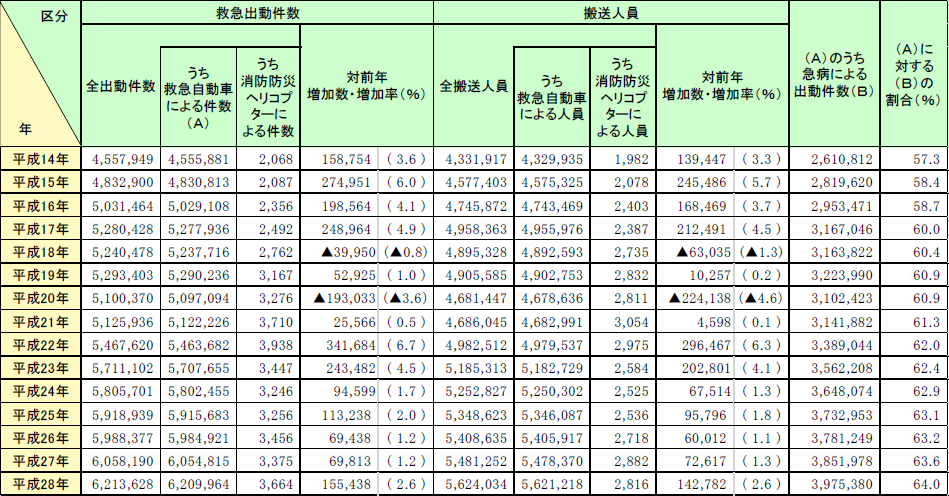

平成28年中の救急自動車による全国の救急出動件数は、620万9,964件(対前年比15万5,149件増、2.6%増)となっており、初めて500万件を超えた平成16年以降もほぼ一貫して増加傾向を続けている。救急出動件数は1日平均とすると約1万6,967件(前年約1万6,589件)で、約5.1秒(同5.2秒)に1回の割合で救急隊が出動したことになる。

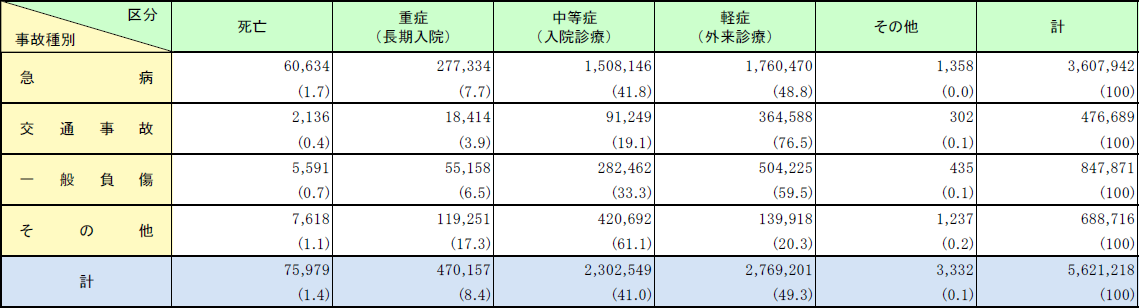

また、救急自動車による搬送人員も一貫して増加傾向を続け、562万1,218人(対前年比14万2,848人増、2.6%増)となっており、国民の23人に1人(前年23人に1人)が救急隊によって搬送されたことになる。救急自動車による搬送の原因となった事故種別にみると、急病が360万7,942人(64.2%)、一般負傷が84万7,871人(15.1%)、交通事故が47万6,689人(8.5%)などとなっている(第2-5-1表、第2-5-2表、附属資料2-5-1、2-5-2)。

第2-5-1表 救急出動件数及び搬送人員の推移

(各年中)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」及び「消防防災・震災対策現況調査」による。

第2-5-2表 救急自動車による事故種別出動件数及び搬送人員

(各年中)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

なお、消防防災ヘリコプターによる出動件数は3,664件(前年3,375件)、搬送人員は2,816人(前年2,882人)となっている。

(2)傷病程度別搬送人員の状況

平成28年中の救急自動車による搬送人員562万1,218人のうち、約半数が入院加療を必要としない軽症(外来診療)傷病者及びその他(医師の診断がないもの等)となっている(第2-5-3表)。

第2-5-3表 救急自動車による事故種別傷病程度別搬送人員の状況

(平成28年中)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 初診時における傷病程度は次によっている。

(1) 死亡 初診時において死亡が確認されたもの

(2) 重症(長期入院) 傷病程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの

(3) 中等症(入院診療) 傷病程度が重症又は軽症以外のもの

(4) 軽症(外来診療) 傷病程度が入院加療を必要としないもの

(5) その他 医師の診断がないもの及び傷病程度が判明しないもの、その他の場所へ搬送したのもの

※ なお、傷病程度は入院加療の必要程度を基準に区分しているため、軽症の中には早期に病院での治療が必要だったものや通院による治療が必要だったものも含まれる。

3 ( )内は構成比を示し、単位は%である。

4 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

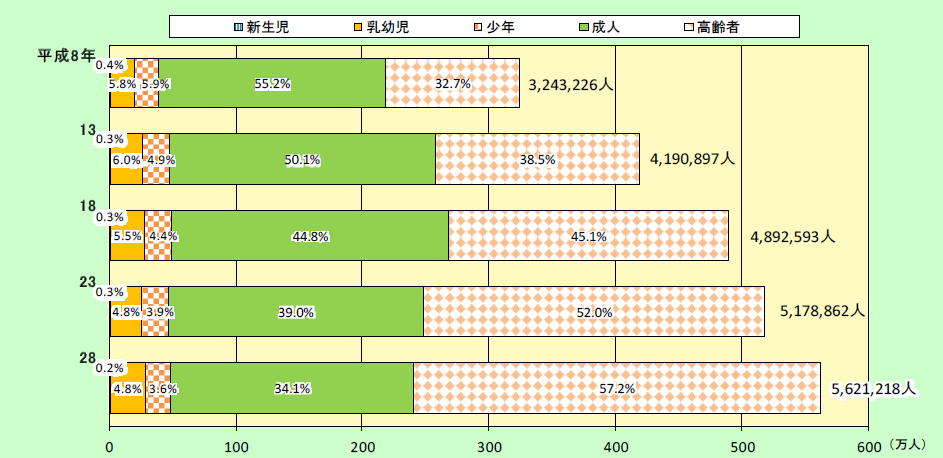

(3)年齢区分別事故種別搬送人員の状況

平成28年中の救急自動車による搬送人員562万1,218人の内訳を年齢区分別にみると、新生児が1万3,239人(0.2%)、乳幼児が27万515人(4.8%)、少年が20万2,189人(3.6%)、成人が191万8,454人(34.1%)、高齢者が321万6,821人(57.2%)となっており、高齢化の進展等により高齢者の占める割合が年々高まる傾向にある(前年56.7%)。

また、急病では高齢者(217万4,469人、60.3%)、交通事故では成人(29万7,051人、62.3%)、一般負傷では高齢者(55万9,037人、65.9%)が最も高い割合で搬送されている(第2-5-1図、附属資料2-5-3)。

第2-5-1図 年齢区分別搬送人員構成比率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 年齢区分は次によっている。

(1) 新生児 生後28日未満の者

(2) 乳幼児 生後28日以上満7歳未満の者

(3) 少年 満7歳以上満18歳未満の者

(4) 成人 満18歳以上満65歳未満の者

(5) 高齢者 満65歳以上の者

3 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

4 東日本大震災の影響により、平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

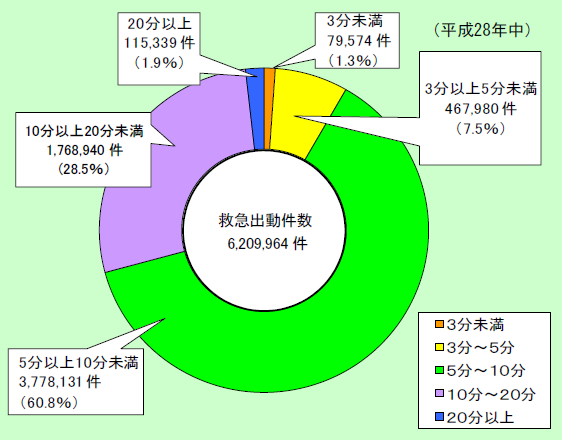

(4)現場到着所要時間の状況

平成28年中の救急自動車による出動件数620万9,964件の内訳を現場到着所要時間(119番通報を受けてから現場に到着するまでに要した時間)別にみると、5分以上10分未満が377万8,131件で最も多く、全体の60.8%となっている(第2-5-2図)。

第2-5-2図 救急自動車による現場到着所要時間別出動件数の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

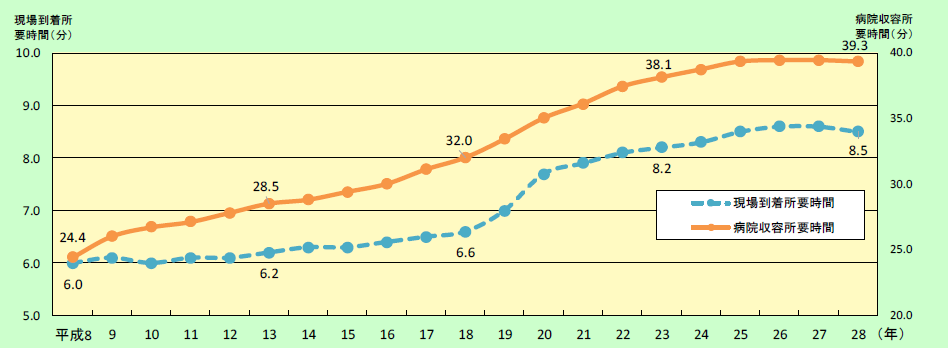

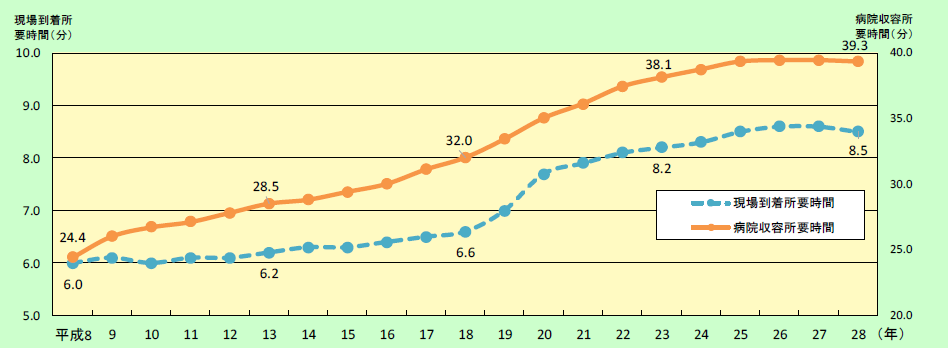

また、現場到着所要時間の平均は8.5分(前年8.6分)となっており、10年前(平成18年)と比べ、1.9分延伸している(第2-5-4図)。

第2-5-4図 救急自動車による現場等到着所要時間及び病院収容所要時間の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

(5)病院収容所要時間の状況

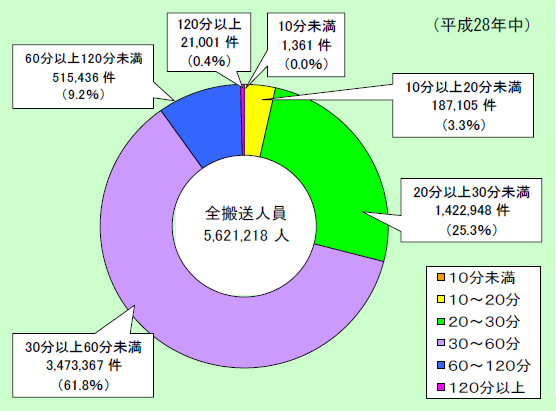

平成28年中の救急自動車による搬送人員562万1,218人の内訳を病院収容所要時間(119番通報を受けてから病院に収容するまでに要した時間)別にみると、30分以上60分未満が347万3,367人(61.8%)で最も多くなっている(第2-5-3図)

第2-5-3図 救急自動車による病院収容所要時間別搬送人員の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

また、病院収容所要時間の平均は39.3分(前年39.4分)となっており、10年前(平成18年)と比べ、7.3分延伸している(第2-5-4図)。

第2-5-4図 救急自動車による現場等到着所要時間及び病院収容所要時間の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

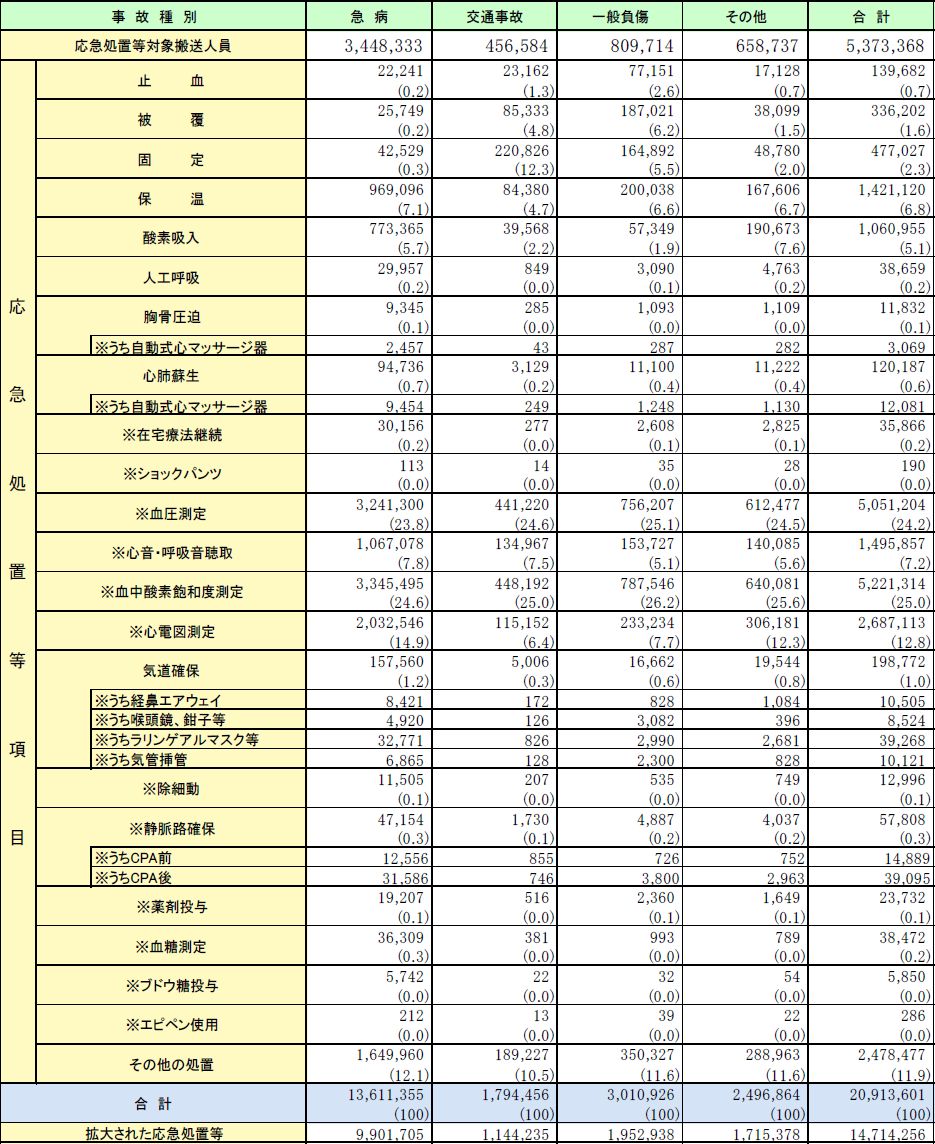

(6)救急隊員の行った応急処置等の状況

平成28年中の救急自動車による搬送人員562万1,218人のうち、救急隊員が応急処置等を行った傷病者は537万3,368人(95.6%)となっており、救急隊員が行った応急処置等の総件数は2,091万3,601件である。

また、平成3年以降に拡大された救急隊員が行った応急処置等(第2-5-4表における※の項目)の総件数は、1,471万4,256件(対前年比4.0%増)となっているが、このうち救急救命士が傷病者の蘇生等のために行う救急救命処置(除細動*1(救急救命士以外の救急隊員が行うものを含む。)、ラリンゲアルマスク*2等による気道確保、気管挿管、静脈路確保*3、薬剤投与*4、エピペン使用*5、血糖測定*6、ブドウ糖投与*7)の件数は18万8,533件(前年16万1,381件)に上り、前年比で約16.8%増となっている。

第2-5-4表 救急隊員の行った応急処置等の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 1人につき複数の応急処置等を行うこともあるため、応急処置等対象搬送人員と事故種別ごとの応急処置等の項目の計は一致しない。

3 ( )内は構成比を示し、単位は%である。

4 ※は平成3年以降に拡大された応急処置等の項目である。

5 救急自動車により搬送された傷病者に行った応急処置等の状況を示す。

6 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

*1 除細動:心臓が痙攣したように細かく震えて血液が拍出できない致死的不整脈(心室細動)に電気ショックをかけることにより、その震えを取り除く処置のこと。

*2 ラリンゲアルマスク:気道確保に用いられる換気チューブの一つ。喉頭を覆い隠すように接着し、換気路を確保する。

*3 静脈路確保:静脈内に針やチューブを留置して輸液路を確保する処置。静脈路確保により、薬剤を必要時に直ちに静脈内投与することが可能になる。

*4 薬剤投与:医師の具体的な指示の下での、エピネフリン(アドレナリンともいう。以下単に「エピネフリン」という。)の投与を行うことをいう。

*5 エピペン使用:アナフィラキシーショックにより生命が危険な状態にある傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤(エピペン)を処方されている者であった場合には、救急救命士が、エピペンによるエピネフリンの投与を行うこと。

*6 血糖測定:意識障害のある傷病者に対して血糖値を測定すること。

*7 ブドウ糖投与:医師の具体的な指示の下での、ブドウ糖の投与を行うことをいう。