3.埼玉県三芳町倉庫火災の主な課題

(1)初期火災の拡大防止を図るための方策

本火災においては、防火区画が適切に形成されなかったことや、初動対応が十分でなかったことにより、早期に消火できなかった。

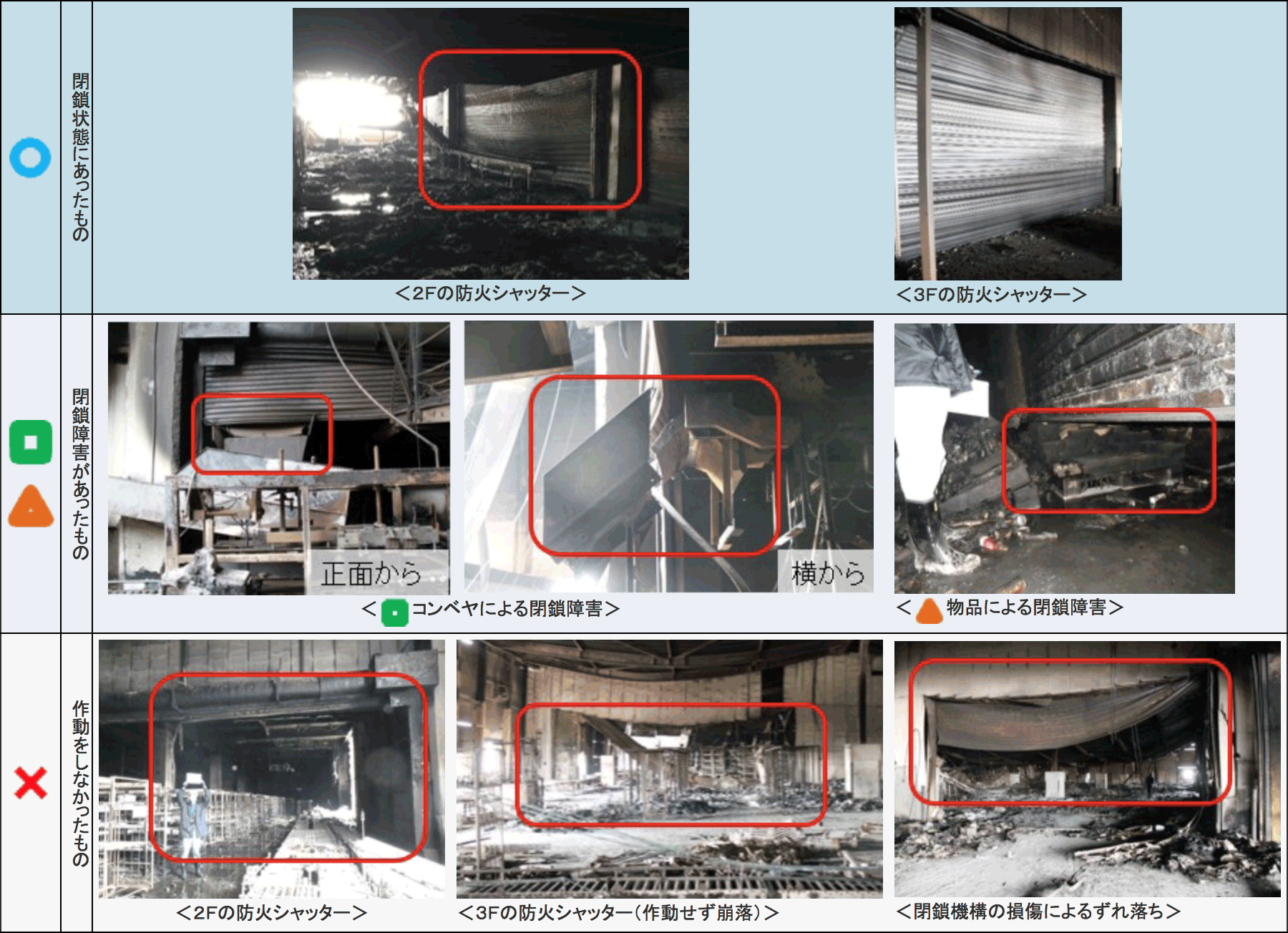

ア 防火シャッターの作動状況

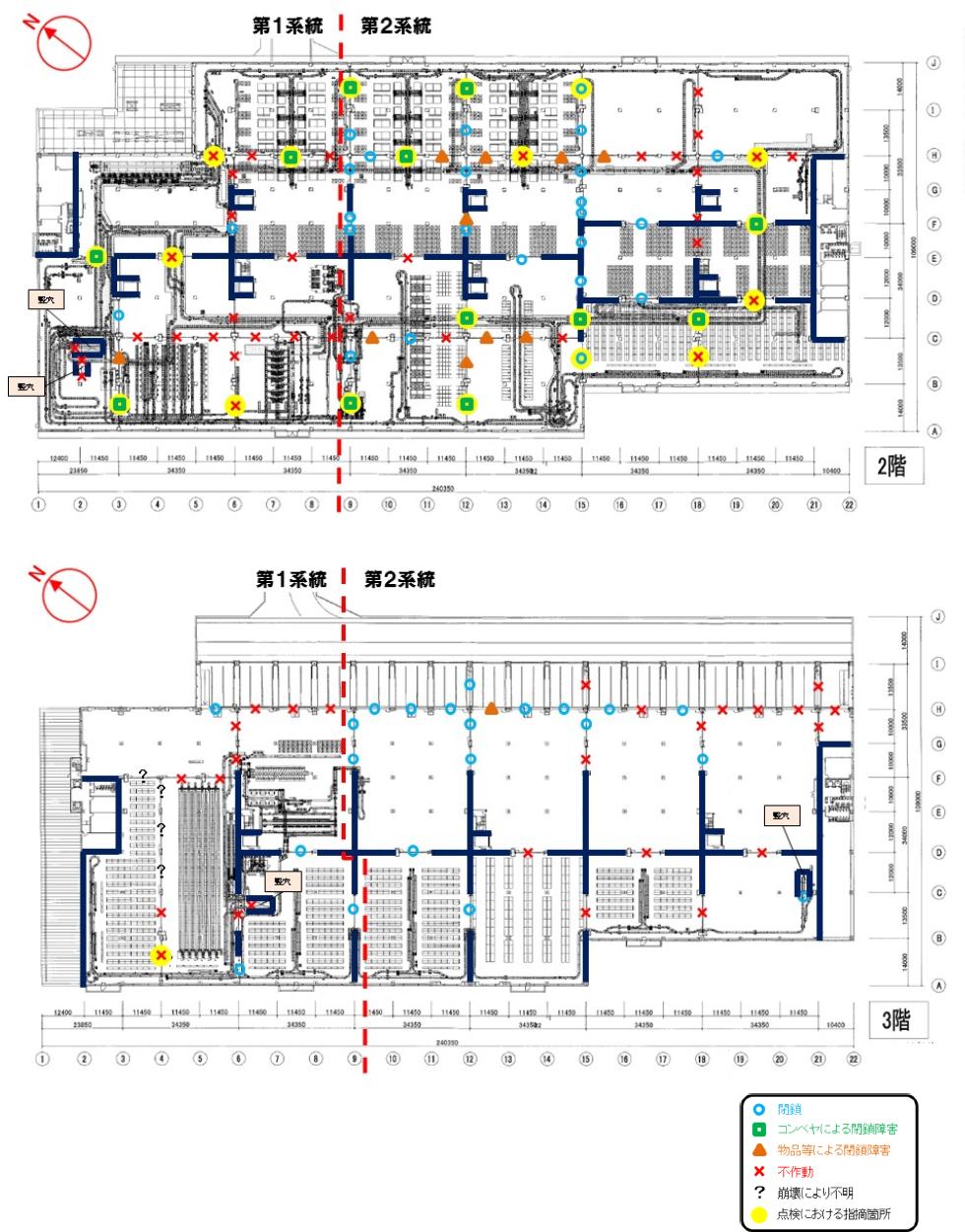

本火災においては、火災信号等を送る電線の一部でショートが発生したことによって、多数の防火シャッターが正常に起動しないという現象が確認された。

また、防火シャッターの降下位置に放置された物品に阻まれたため、完全な区画の形成ができなかった防火シャッターも確認された。

さらに、防火シャッターと交差する配置となっているコンベヤが多数設けられていたものの、これらには防火シャッターの降下と連動して作動し、降下する防火シャッターとの衝突を回避するシステムが備わっていたが、火災時には、当該システムが適切に作動しなかったため、防火シャッターの閉鎖障害が発生していた。

イ 事業者による初動対応

本火災においては、屋外消火栓設備を用いた初期消火の際、ポンプの起動操作が行われておらず、初期消火に必要な放水量が得られなかったと考えられる。

また、火災の発生に際して、発見者は自ら初期消火を試みたものの、結果として、自動火災報知設備の鳴動から約7分が経過するまで、119番通報が行われなかった。

(2)より効果的な消火活動を実施するための方策

本火災においては、広範に火災が広がった結果、効率的な消火ができなかった。

早期に避難が完了し、周囲へ延焼する危険性も低いため、倉庫の特性を踏まえて安全管理に主眼を置き活動を展開した。応援も早期に到着し、屋内外から放水を継続した活動が展開されていたが、途中での爆発的燃焼による延焼拡大などの影響を受け、結果として鎮圧までに約6日間、鎮火までに約12日間を要したと考えられる。

早期鎮圧の観点からは、大量放水可能な車両等のさらなる確保や、外壁破壊可能な重機や水源確保に向けた給水車、ミキサー車などの民間事業所との協定等について、今後の課題とするものであった。

特集3-1表 防火シャッターの閉鎖状況に応じた分類

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集3-2図 2階及び3階の防火シャッターの閉鎖状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

※ 「不作動」には、火災によって閉鎖機構などが損傷した結果、部分的にシャッターがずれ落ちたものなどを含む。

※ エレベーターや階段などに設けられた常時閉鎖式の防火設備は記載していない。