2.応急手当の普及啓発の促進

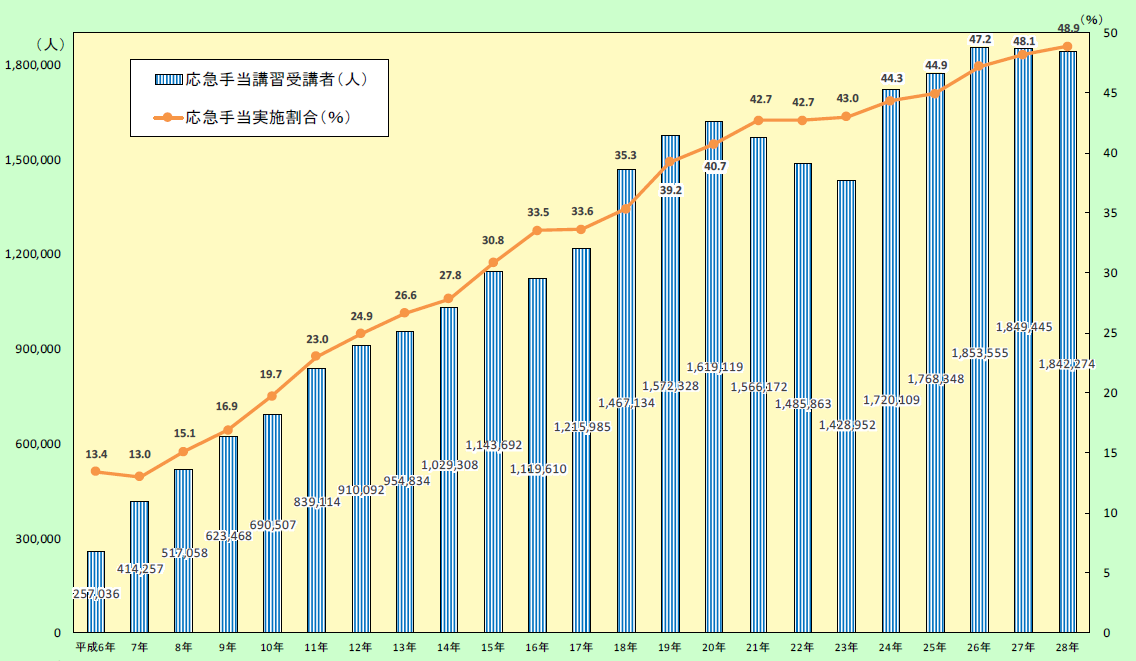

現場到着所要時間は、平成28年中の平均では8.5分となっており、この間にバイスタンダー(救急現場に居合わせた人)による応急手当が適切に実施されることで、大きな救命効果が期待される。このため、一般市民の間に応急手当の知識と技術が広く普及するよう、より一層取り組んでいくことが重要である(特集8-7図)。

特集8-7図 応急手当講習受講者数と心肺停止傷病者への応急手当実施率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「救急年報報告」より作成

2 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

(1)一般市民向け応急手当WEB講習(e-ラーニング)による普及啓発の促進

住民に対する応急手当の普及啓発の促進については、平成5年3月に策定された「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、講習を実施してきた。平成23年8月、受講機会の拡大により、応急手当のできるバイスタンダーを一人でも多く育成するため、消防庁は、一般市民向け応急手当WEB講習(e-ラーニング)(以下「e-ラーニング」という。)を開発し、座学と実技を分割した救命講習を新設している。

e-ラーニングでは、パソコン、タブレット、スマートフォン等を利用して、好きな時間に応急手当の基礎知識を学ぶことができ、最後のテストに合格すると「受講証明書」が発行される。短縮講習を行う消防本部では、救命講習受講の際に、この受講証明書を持参すると座学講習が免除され、実技のみの短縮講習を受講すれば救命講習を修了したものと認定されるなど、受講機会の拡大が図られている。

e-ラーニングは、一部の消防本部がホームページなどで公開していたが、全国で利用できるよう、平成29年3月から消防庁ホームページで一括管理し、全国からアクセスすることが可能となった(特集8-8図)。

特集8-8図 一般市民向け応急手当WEB講習(e-ラーニング)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

平成29年度は、e-ラーニングの活用状況についてアンケート調査によって現状を把握するとともに、フォローアップ調査において助言を行うことで、e-ラーニングの活用を推進している。

(2)通信指令員による口頭指導の推進

通信指令員(以下「指令員」という。)は、119番通報を受け、通報内容から必要な情報を聴取し、口頭指導(救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うこと)を行うなどの役割を担っている。

平成27年10月、日本蘇生協議会(Japan Resusci-tation Council:JRC)により、JRC蘇生ガイドライン2015が示され、その中で、指令員が、通報内容から早期に心停止を認識し、口頭指導を行うことの重要性が強調された。

このため、消防庁では、「口頭指導に関する実施基準の一部改正について(通知)」(平成28年4月25日付け消防救第36号消防庁次長通知)により、指令員による口頭指導の向上のため、地域メディカルコントロール協議会による口頭指導についてのプロトコルの確認と事後検証を行うよう促している。また、平成29年3月には、「通信指令員の救急に係る教育テキスト」を更新し、消防庁ホームページで公開することで、指令員の救急に係る教育を推進しているところである(特集8-9図)。

特集8-9図 通信指令員の救急に係る教育テキスト[追補版]

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

![特集8-9図 通信指令員の救急に係る教育テキスト[追補版]の画像。例として、心肺蘇生法のフローチャートを示している。](/publication/hakusho/h29/items/s08-09zu.png)

平成29年度は、通信指令センターに対し、口頭指導の先進的な取組についてのアンケート及びヒアリングを行い、その有効性について検討した上で、有効な事例を全国に紹介し口頭指導の促進を図ることとしている。