2.防災行政無線等の戸別受信機の普及促進

(1)災害時における防災情報の伝達手段

災害時に住民に確実かつ迅速に防災情報を伝達するためには、ひとつの手段に頼らず、防災行政無線(同報系)、緊急速報メール、コミュニティ放送、Lアラート等の複数の手段を組み合わせて伝達するとともに、ひとつひとつの情報伝達手段を強靱化することが重要である。

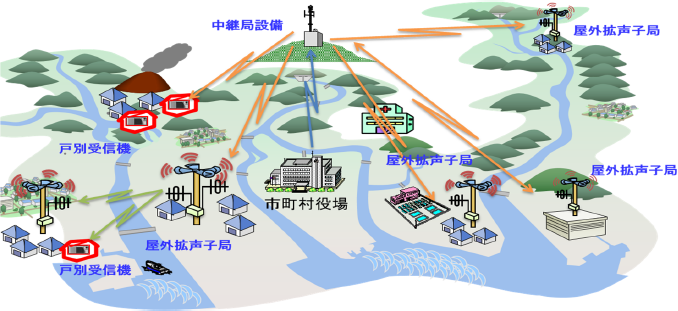

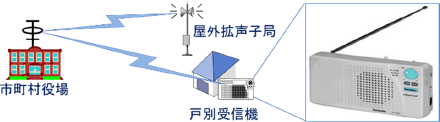

情報伝達手段のうち、防災行政無線(同報系)は、屋外拡声子局に設置した屋外スピーカーや戸別受信機を通じ、避難場所、防災拠点や各家庭において、直接防災情報を取得するための重要な手段となっている(特集9-1図)。特に屋内に設置される戸別受信機は、豪雨時など屋外スピーカーからの音声が聞き取りづらい場合等に極めて有効な情報伝達手段となる(特集9-2図)。平成28年3月末現在、防災行政無線(同報系)を整備している市町村のうち、戸別受信機が整備されている市町村は、全戸配備で31%(436団体/1,428団体)、一部配備で54%(776団体/1,428団体)となっている。

特集9-1図 防災行政無線(同報系)のイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集9-2図 戸別受信機のイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)戸別受信機の普及促進に向けた取組

高齢者など自力での避難が困難な方々に、きめ細かく防災情報を行き渡らせることができるよう、平成29年3月に「防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会」(以下「研究会」という。)を設置し、戸別受信機の低廉化など、自治体による戸別受信機の配備を促進するための方策の検討を行った。研究会では、自治体やメーカーからのヒヤリングを行いつつ4回にわたる検討を重ね、同年6月に、戸別受信機の現状や整備費用の低廉化など戸別受信機の普及促進方策を以下のとおりとりまとめた。

<戸別受信機の普及促進方策>

<1>戸別受信機の機能に係る標準的なモデル及びその仕様書(例)の作成

- 戸別受信機の機能に係る標準的なモデル・仕様書(例)を作成し、量産化・低廉化を推進。仕様書には、メーカー間の相互接続性の確保を明文化し、自治体の選択肢を拡大

<2>調達・整備・維持管理方法の工夫

- 戸別受信機を、親局・操作卓・屋外拡声子局等と一体で整備するとともに、維持管理費を含め、債務負担行為等により複数年にわたり計画的に調達

- 戸別受信機を市町村役場等で配布し、住民が自ら設置

- 保守、故障、移設、住民からの問合せ窓口等を可能な限り市町村で対応

- 自治体間において、戸別受信機をはじめ防災行政無線の調達・整備・維持管理を共同で実施

<3>防災行政無線と安価な無線システム(簡易無線)による戸別受信機とのインターフェースの規格化

(3)今後の取組

研究会の検討結果を生かしつつ、戸別受信機の普及促進方策を一層推進する観点から、平成29年8月に「防災行政無線等の戸別受信機の標準的なモデル等のあり方に関する検討会」を設置し、戸別受信機の機能に係る標準的なモデル及び仕様書(例)等の検討に着手している。こうした取組を通じ、今後、戸別受信機の量産化・低廉化を図っていくことにより、一層の配備促進が期待される。