[危険物行政の現況]

1.危険物規制

(1)危険物規制の体系

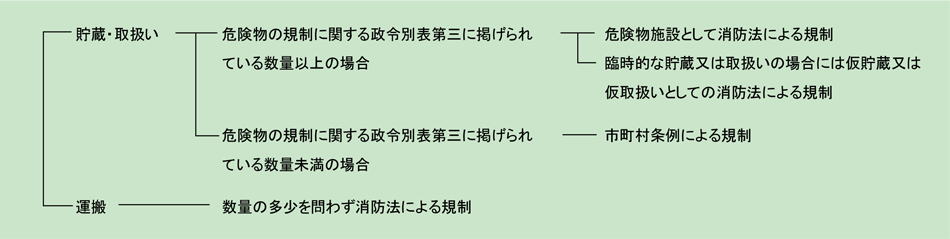

消防法では、<1>火災発生の危険性が大きい、<2>火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、<3>火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を「危険物」*1として指定し、これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、又は火災による被害を軽減することとされている。

危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の消防法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する政令の制定により、全国統一的に実施することとされ、それ以来、危険物施設*2に対する、より安全で必要十分な技術上の基準の整備等を内容とする関係法令の改正等を逐次行い、安全確保の徹底を図ってきた。

なお、危険物に関する規制の概要は、次のとおりである(第1-2-11図)。

第1-2-11図 規制の体系

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

- 指定数量(消防法で指定された、貯蔵又は取扱いを行う場合に許可が必要となる数量)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。

- 危険物の運搬については、その量の多少を問わず、法令で定める安全確保のための基準に従って行わなければならない。

- 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定める。

*1 危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されている。また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

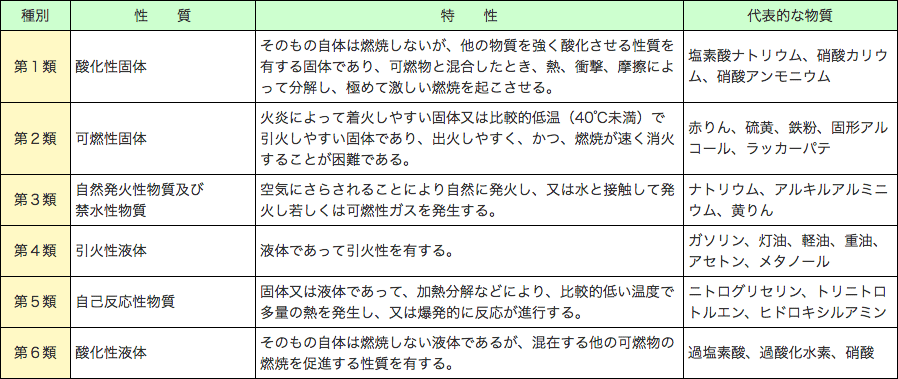

【法別表第一に掲げる危険物及びその特性】

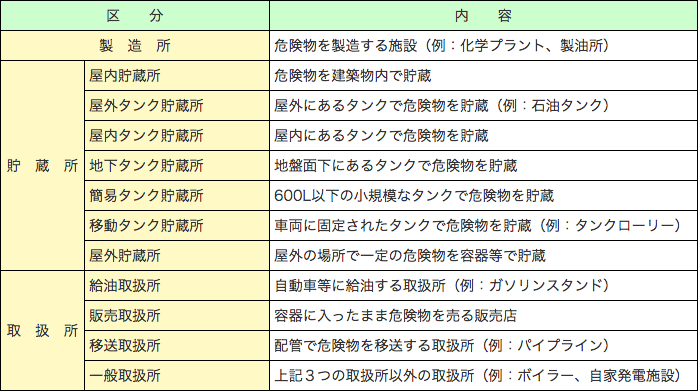

*2 危険物施設:消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設として、市町村長等の許可を受けた施設で、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されている。

(2)危険物施設の現況

ア 危険物施設数の状況

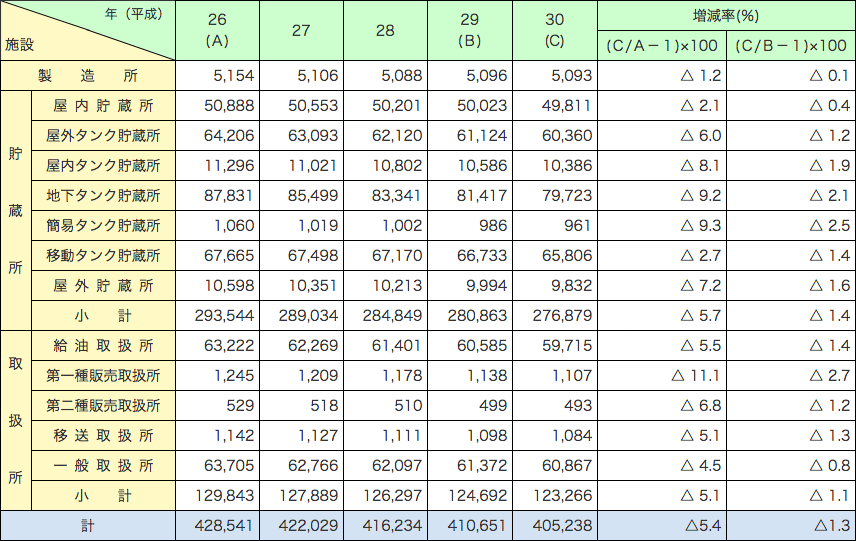

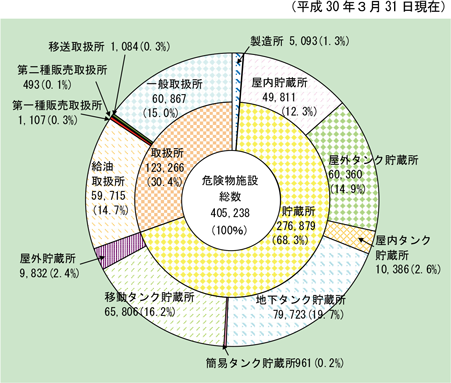

平成30年3月31日現在の危険物施設の総数(設置許可施設数)は40万5,238施設となっている(第1-2-1表)。

第1-2-1表 危険物施設数の推移

(各年3月31日現在)

(備考)

1 「危険物規制事務調査」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

施設区分別の割合をみると、貯蔵所が68.3%と最も多く、次いで取扱所が30.4%、製造所が1.3%となっている(第1-2-12図)。

第1-2-12図 危険物施設数の区分別の状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「危険物規制事務調査」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

イ 危険物施設の規模別構成

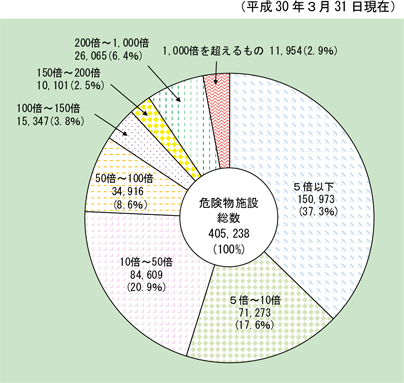

平成30年3月31日現在における危険物施設総数に占める規模別(貯蔵最大数量又は取扱最大数量によるもの)の施設数では、指定数量の50倍以下の危険物施設が、全体の75.7%を占めている(第1-2-13図)。

第1-2-13図 危険物施設の規模別構成比

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「危険物規制事務調査」により作成

2 倍数は貯蔵最大数量又は取扱最大数量を危険物の規制に関する政令別表第三で定める指定数量で除して得た数値である。

3 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(3)危険物取扱者

危険物取扱者は、全ての危険物を取り扱うことができる「甲種」、取得した類の危険物を取り扱うことができる「乙種」及び第4類のうち指定された危険物を取り扱うことができる「丙種」に区分されている。危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければならないとされている。

平成30年3月31日現在、危険物取扱者制度発足以来の危険物取扱者試験の合格者総数(累計)は944万2,416人となっており、危険物施設における安全確保に大きな役割を果たしている。

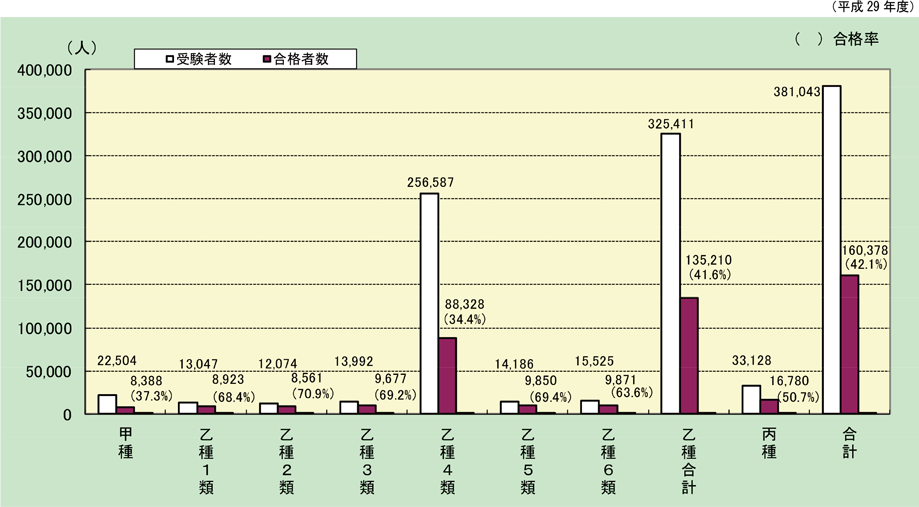

ア 危険物取扱者試験

平成29年度中の種類別の危険物取扱者試験実施回数は、全国で3,404回(対前年度比4回減)となっている。受験者数は38万1,043人(対前年度比7,462人減)、合格者数は16万378人(同1万5,362人増)で平均の合格率は約42.1%(同4.8ポイント増)となっている(第1-2-14図)。

第1-2-14図 危険物取扱者試験実施状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「危険物取扱者・消防設備士試験・免状統計表」((一財)消防試験研究センター)により作成

この状況を試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第4類が全体の67.3%、次いで丙種が全体の8.7%となっており、この2種類の試験で全体の76.0%を占めている。合格者数でも、この2種類の試験で全体の65.5%を占めている。

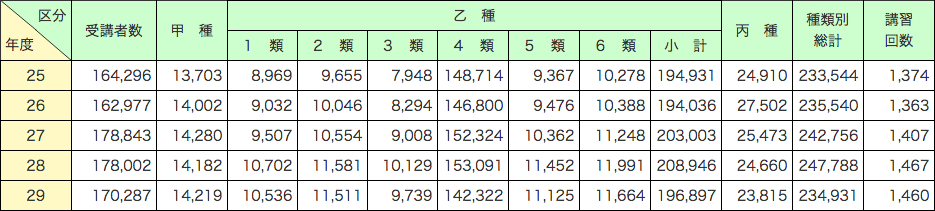

イ 保安講習

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として3年以内(平成24年4月1日からは、危険物取扱者免状の交付又は保安講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内)ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)を受けなければならないこととされている。

平成29年度中の保安講習は、全国で延べ1,460回(対前年度比7回減)実施され、17万287人(同7,715人減)が受講している(第1-2-2表)。

第1-2-2表 危険物取扱者保安講習受講者数及びその危険物取扱者免状の種類別内訳

(各年度3月31日現在)

(備考)「危険物規制事務調査」により作成

(4)事業所における保安体制

平成30年3月31日現在、危険物施設を所有する事業所総数は、全国で18万5,419事業所となっている。

事業所における保安体制の整備を図るため、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選定(1,653事業所)、予防規程の作成(4万3,304事業所)が義務付けられている。また、同一事業所において一定の危険物施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものには、自衛消防組織の設置(74事業所)、危険物保安統括管理者の選任(198事業所)が義務付けられている。

(5)保安検査

一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者等は、その規模等に応じた一定の時期ごとに、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検査(保安検査)を受けることが義務付けられている。

平成29年度中に実施された保安検査は225件であり、そのうち屋外タンク貯蔵所に関するものは220件、移送取扱所に関するものは5件となっている。

(6)立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合しているかについて立入検査を行うことができる。

平成29年度中の立入検査は18万3,832件の危険物施設について、延べ20万4,347回行われている。

立入検査を行った結果、消防法に違反していると認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者等に対して、貯蔵又は取扱いに関する遵守命令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発することができる。

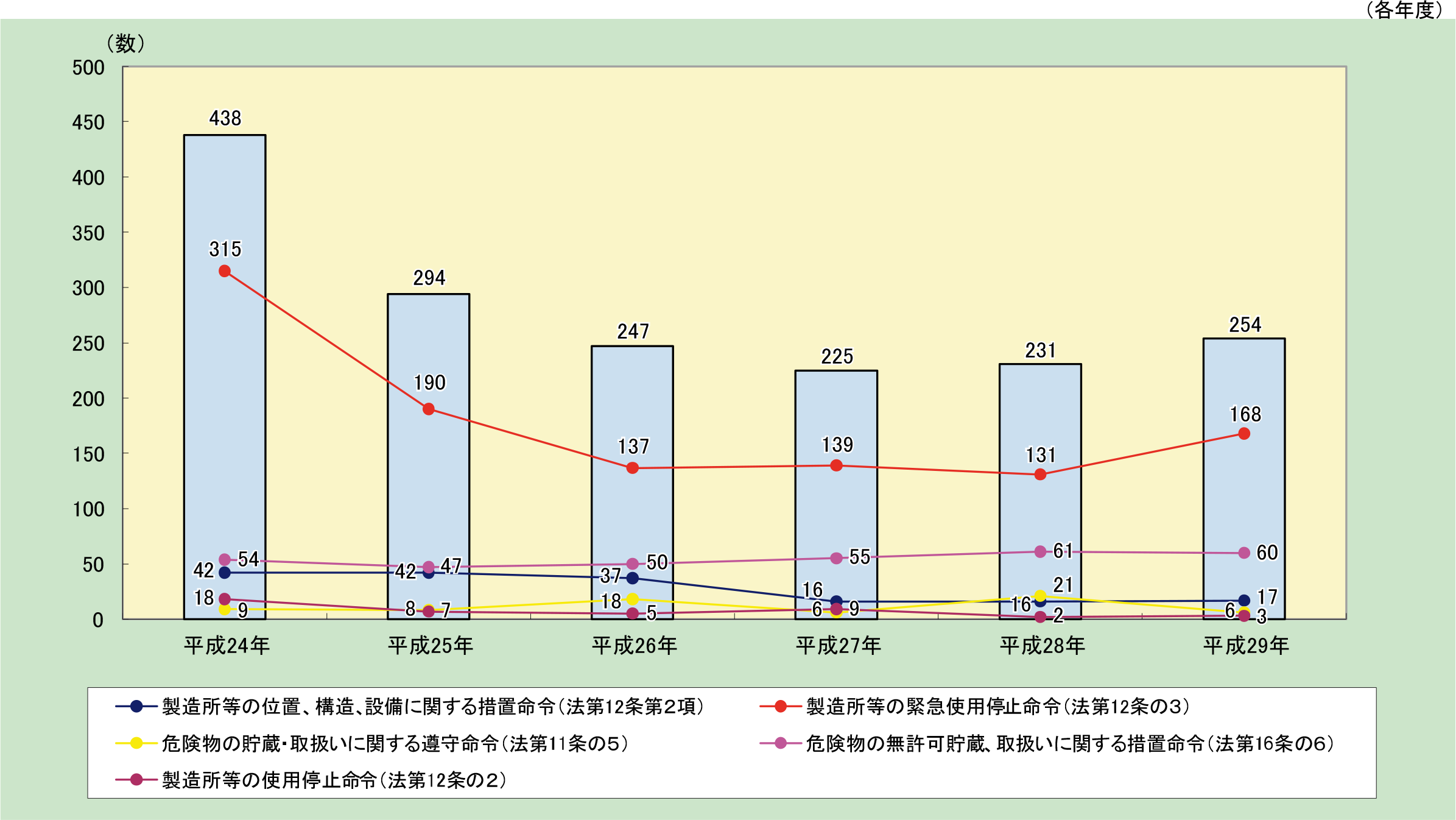

平成29年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を発した件数は254件となっている(第1-2-15図)。

第1-2-15図 危険物施設等に関する措置命令等の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「危険物規制事務調査」により作成