特集6 女性消防吏員の更なる活躍の推進

1.女性消防吏員を取り巻く現状

消防本部においては、昭和44年(1969年)に川崎市が12人の女性消防吏員を採用したことに始まり、以降、横浜市、越谷市、日立市、所沢市、東京都などが採用を開始した。平成6年(1994年)には女子労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)の一部改正により、消防分野における深夜業の規制が解除され、女性消防吏員も24時間体制で消防業務に従事できるようになり、現在、救急業務のほか警防業務を含む交替制勤務を行う女性消防吏員の割合は全女性消防吏員の約5割となっている。

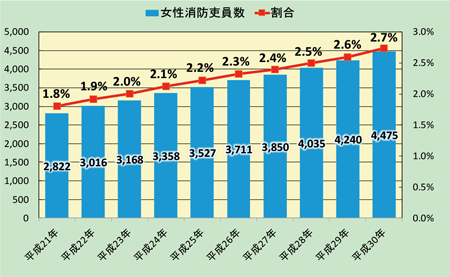

このように、少しずつ女性消防吏員の職域の拡大が図られ、女性消防吏員数が増加してきたところであるが、平成30年4月1日現在、全消防吏員に占める女性消防吏員の割合は2.7%(特集6-1図)であり、警察官9.4%、自衛官6.5%、海上保安官6.6%といった他分野と比較しても少ない状況である(自衛官は平成29年度末現在)。

特集6-1図 女性消防吏員数・割合の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

女性消防吏員がいない消防本部数は、年々減少しているものの、平成30年4月1日現在、全国728本部中209本部(28.7%)あり、その約7割が消防吏員数100人未満の消防本部である。

また、近年、全国の消防本部で、年間約300人の女性消防吏員が採用されている一方、約100人が退職しているため、女性消防吏員の純増は年間約200人にとどまっている。

消防分野においても女性消防吏員が増加し、活躍することにより、住民サービスの向上及び消防組織の強化につながることが期待される。

住民サービスの向上については、例えば、救急業務においては、女性傷病者に抵抗感を与えずに活動できることなどが挙げられる。

また、消防組織の強化については、男性の視点だけでなく、女性の視点が加わることにより、多様な視点でものごとを捉えることができるようになること、育児・介護などそれぞれ異なる事情を持っていることを組織や同僚が理解し支援する組織風土が醸成されることにより、組織に多様なニーズに対応できる柔軟性が備わっていくことが挙げられる。

消防庁では、女性消防吏員が生き生きと職務に従事できる職場環境づくりを、ソフト・ハード両面から支援する方策の検討を目的として、「消防本部における女性職員の更なる活躍に向けた検討会」を平成27年3月から7月まで開催した。