2.外国人・障害者からの119番通報等に円滑に対応するための取組

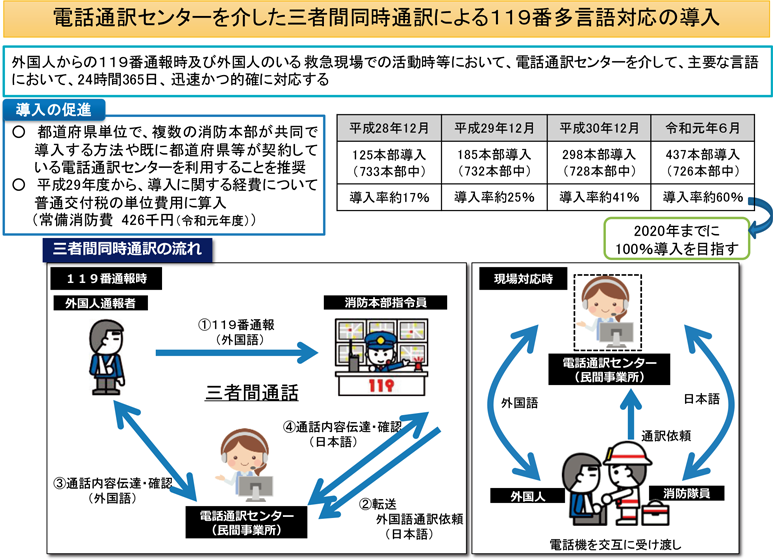

(1)電話通訳センターを介した三者間同時通訳

電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応は、外国人からの119番通報時、外国人のいる救急現場での詳細な状況聴取時等において、迅速かつ的確に対応するため、電話通訳センターを介して、24時間365日主要な言語で対応するものである。

消防庁は、「電話通訳センターを介した三者間同時通訳による多言語対応の推進について(通知)」(平成29年1月25日付け消防消第8号消防庁消防・救急課長通知)を消防本部に通知し、都道府県内消防本部による共同契約、都道府県等が既に契約している電話通訳センターの利用などによる、119番通報時等における多言語対応の推進を図っているところであり、2020年までに全ての消防本部において導入されるよう取り組んでいる。

令和元年6月1日現在、726消防本部中437消防本部(約60.2%)が導入済みである(特集3-1図)。

特集3-1図 三者間同時通訳の流れ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

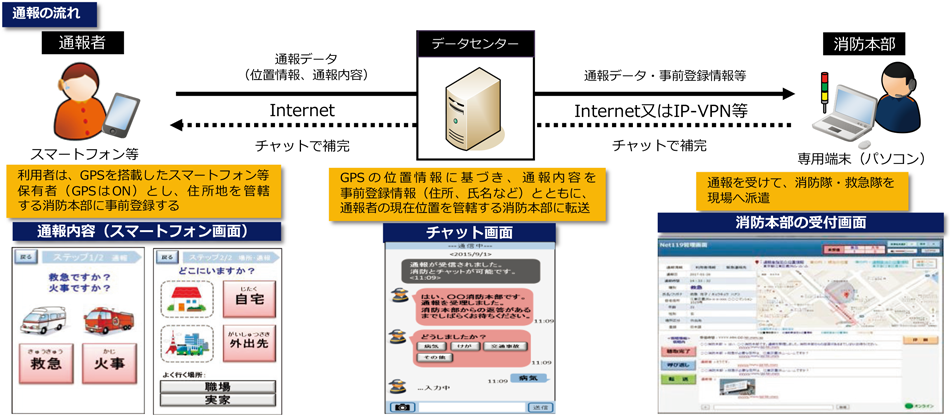

(2)Net119緊急通報システム

119番通報は音声による意思疎通を前提とした仕組みであるため、聴覚・言語障害者が緊急通報を行う際にはFAXや電子メールを用いた音声によらない代替手段で対応している。

しかし、こうした代替手段ではFAX等が置かれている場所からしか通報ができない、通報者の所在地や状況を伝えるのに時間を要する等の課題があることから、消防庁では、平成27年度から28年度にかけて、「119番通報の多様化に関する検討会」を開催し、聴覚・言語障害者がスマートフォン等を活用して、いつでもどこからでも音声によらない円滑な通報を行える新たなシステム(Net119緊急通報システム)のあり方について検討を行い、平成29年3月に、今後全国の消防本部で導入すべきシステムの標準仕様等をとりまとめた。

Net119緊急通報システムは、スマートフォンなどから通報用Webサイトにアクセスして、消防本部が消防隊や救急隊をどこに出動させるべきかを判断するために必要な「救急」「火事」の別と、通報者の位置情報を入力すれば、即座に消防本部に通報がつながる仕組みとなっている。詳細な情報は、その後に消防本部と通報者との間のチャットで確認する(特集3-2図)。

特集3-2図 Net119の流れ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

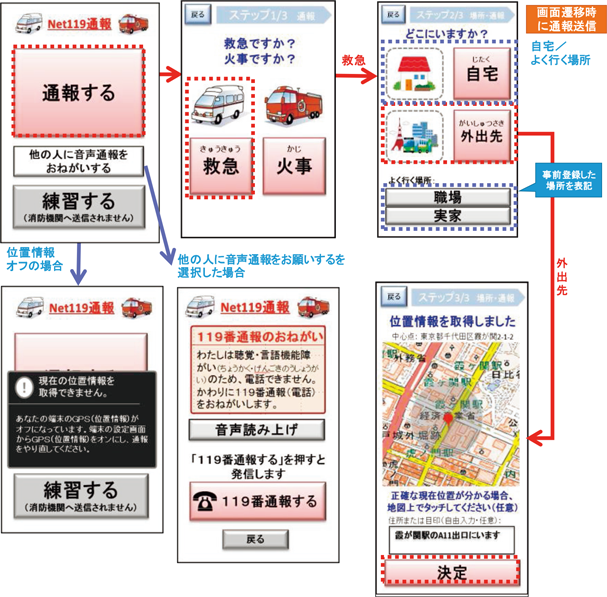

事前に登録した自宅などからの通報の場合は、<1>通報する→<2>救急→<3>自宅のように、3回のボタン操作で119番通報を行うことができる。事前に自宅住所などを登録しておくことで、GPS信号が届かない屋内などでも正確な位置を伝えることが可能である(特集3-3図)。

特集3-3図 操作画面イメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

一方、外出先などの登録されていない場所からの通報の場合は、GPS機能で測位した位置情報が消防本部に通知される。

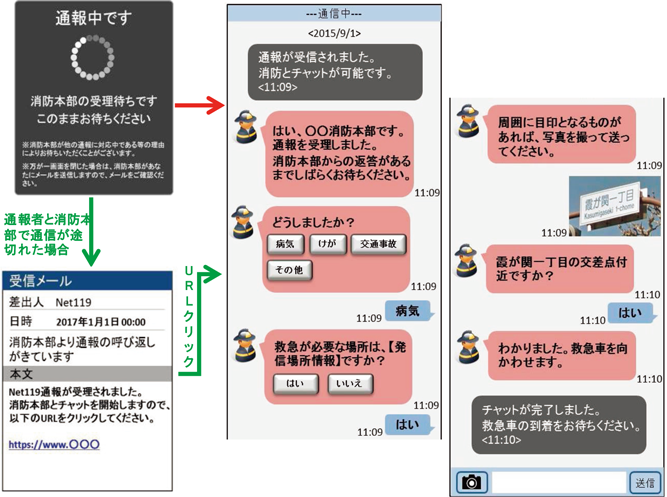

チャットが途中で中断された場合には、消防本部から事前に登録されたメールアドレス宛てに呼び返しメールを送信し、そこに記載されているURLから消防本部とのチャットを再開することができる。また、消防本部との迅速なやりとりを行うため、定型的な質問をあらかじめ準備しており、文字入力を行うことなく選択肢を選ぶことで回答することができる(特集3-4図)。

特集3-4図 チャット画面イメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

自力で通報を行うことが難しい場合には、周囲の人に119番通報を代わりに行ってもらうようお願いすることも可能である。

また、練習通報により、実際の通報と同じ操作が体験できる(この練習通報時の通報は、消防本部へは送信されない。)。

Net119緊急通報システムについては、平成30年3月に閣議決定された障害者基本計画において、令和2年度までに全ての消防本部で導入されることが目標に掲げられたところであり、消防庁は、各消防本部におけるNet119緊急通報システムの導入を促進するとともに、厚生労働省と連携した障害者への普及・啓発等により、2020年までに全ての消防本部において導入されるよう取り組んでいる。

令和元年6月1日現在、726消防本部中168消防本部(約23.1%)が導入済みである。

(3)多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」

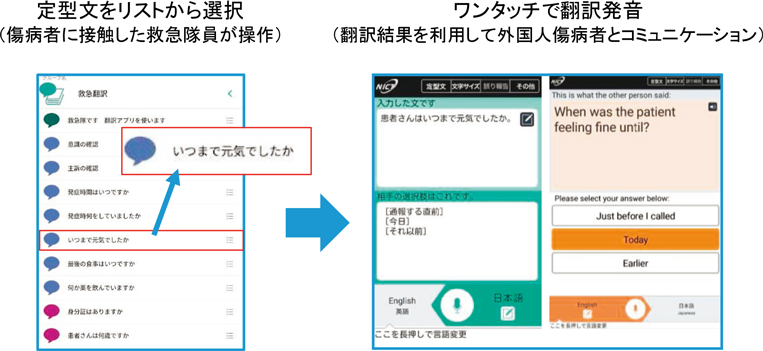

救急ボイストラは、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)が開発した多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra®(ボイストラ)」をベースに、消防研究センターとNICTが、救急隊の現場活動において、傷病者との直接的なコミュニケーションを図るために開発した多言語音声翻訳アプリである。

救急ボイストラは、通常の音声翻訳機能に加えて、救急現場で使用頻度が高い会話内容を「定型文」として登録しており、外国語による音声と画面の文字による円滑なコミュニケーションを図ることが可能である。

また、話した言葉を文字として表示する機能等があるため、聴覚障害者などとのコミュニケーションにも活用している(特集3-5図)。

特集3-5図 救急ボイストラ画面

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

対応言語は、日本語のほか、英語、中国語(繁・簡)、韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、ロシア語、マレー語、ドイツ語、ネパール語、ブラジルポルトガル語の15種類となっている。

平成29年4月から各消防本部への提供を開始し、2020年までに全ての消防本部において導入されるよう取り組んでいる。令和元年6月1日現在、全国726消防本部のうち434消防本部(約59.8%)が使用を開始している。

(4)各消防本部への導入について

電話通訳センターを介した三者間同時通訳、Net119緊急通報システム、多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の3つの手段は、119番通報時、救急活動時等において、日本語の理解が十分でない訪日外国人の方々や音声によるコミュニケーションが難しい聴覚・言語障害者の方々に、適切な消防サービスを提供するために必須であると考えられる。このため、各消防本部の積極的な取組を促す観点から、期限を設けて取り組むこととし、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、2020年までを導入の目標期限とする旨の「外国人・障害者に円滑に対応するための取組について(通知)」(平成31年3月28日付け消防消第80号、消防救第53号、消防情第15号消防庁次長通知)を消防本部に通知するとともに、これらの施策に要する経費について地方財政措置を行い、導入を強力に促している。