3.これまでの取組

(1)これまでの取組とその成果

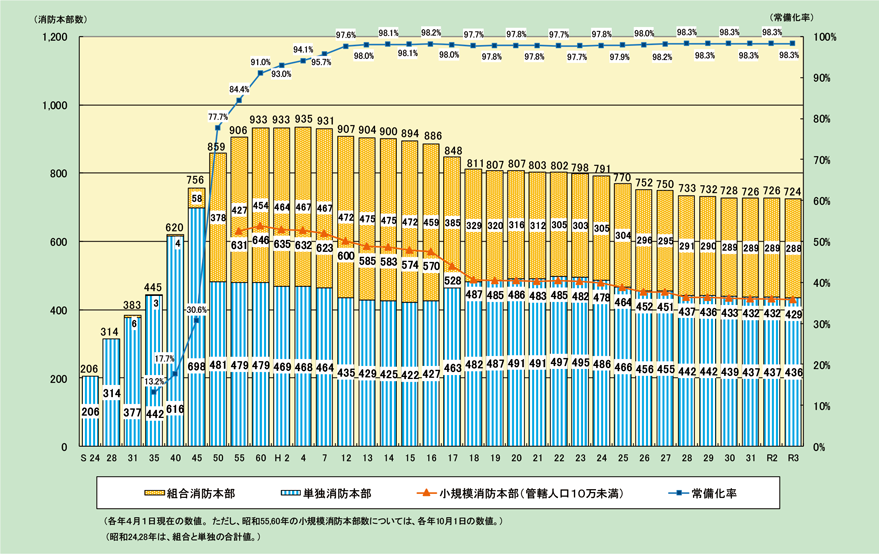

全国の消防本部数は、平成6年(1994年)4月1日現在で931本部であったが、消防の広域化の推進や市町村合併の進展とともに減少し、平成18年4月1日現在で811本部となった。

平成18年の消防組織法の改正以降では、これまでに56地域で広域化が実現し、管轄人口10万未満の小規模な消防本部は、487本部から58本部減少して429本部(全体の約6割)となり、消防本部や消防署を設置していない非常備町村は、40町村のうち11町村が解消された(資料VI)。

平成29年には、市町村の消防の連携・協力に関する基本指針を示すとともに、平成30年に「市町村の消防の広域化に関する基本指針(平成18年消防庁告示。以下「広域化基本指針」という。)」を改正し、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力することについても推進してきており、そのうち指令の共同運用については、令和2年4月1日現在、47地域(192本部、12非常備町村)で行われている。

令和3年4月1日現在、消防本部数は724本部となった(第2-2-1図)。

第2-2-1図 消防本部数と常備化率

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)消防の広域化及び連携・協力の更なる推進(令和3年)

令和3年には、新型コロナウイルス感染症に複数の職員が罹患し、消防力の維持・確保のために、他の消防本部から応援が必要となる事案や、豪雨災害により消防用車両等が水没し、他の消防本部等から車両等の支援を受ける事案等、小規模消防本部の限界に直面する事態が発生している状況を踏まえ、「消防の広域化及び連携・協力の更なる推進について(通知)」(令和3年1月25日付け通知)を発出し、各都道府県及び各市町村に対して、消防の広域化及び連携・協力の推進につき一層の検討の加速を依頼した。