3. 最近の北朝鮮によるミサイル発射の動向と発射に対する消防庁の対応

(1)全般

北朝鮮は、平成28年2月の「人工衛星」と称する弾道ミサイル発射以降、平成29年11月の発射事案まで、頻繁にミサイルの発射を繰り返していた。この間、平成29年8月29日及び9月15日には、弾道ミサイルが北海道上空を通過して太平洋に落下する事案が発生している。

平成29年11月以来、北朝鮮は弾道ミサイルを発射していなかったが、令和元年5月以降、再び弾道ミサイルなどの発射を繰り返すようになっている。

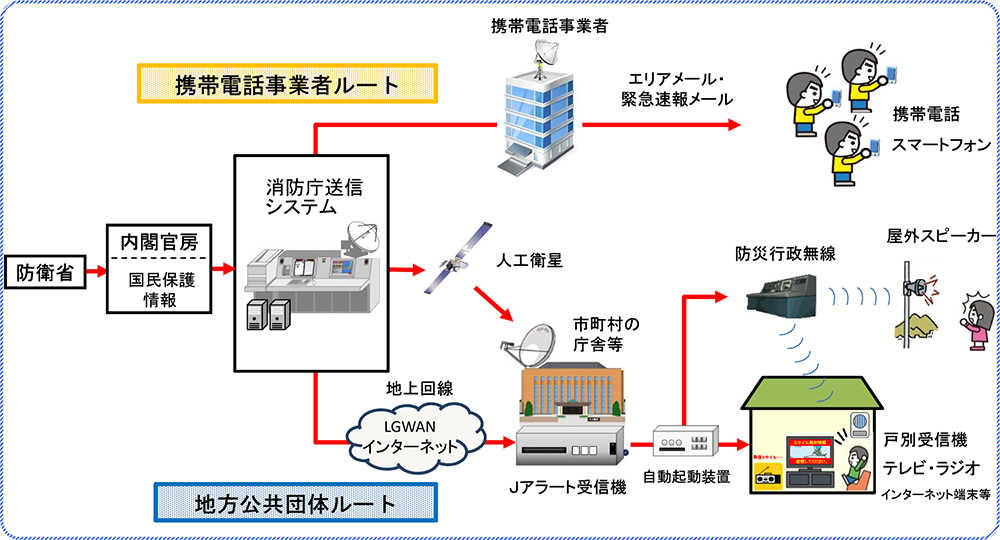

これを受け、消防庁では、弾道ミサイルが発射され、我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領土・領海の上空を通過する可能性があると判明した場合には、全国瞬時警報システム*3(以下、本特集において「Jアラート」という。)を使用して都道府県・市町村を通じた住民への迅速な情報伝達を行っている(特集6-2図)。

特集6-2図 弾道ミサイル発射時のJアラートによる情報伝達

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

また、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返している状況を踏まえ、地域住民の安全・安心の確保を図るため、緊急一時避難施設の指定を促進するとともに、内閣官房国民保護ポータルサイトにおいて、緊急一時避難施設の場所や弾道ミサイル落下時の行動等を掲載している。

さらに、平成30年6月以降見合わせてきた国と地方公共団体が共同で実施する弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を前述のとおり令和4年度から再開し、弾道ミサイル落下時にとるべき行動の理解促進に取り組んでいる。

*3 全国瞬時警報システム:内閣官房から発出される弾道ミサイル攻撃など国民保護に関する情報や気象庁から発出される緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村防災行政無線(同報系)等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステムをいう。

(2)令和5年4月13日、5月31日、8月24日及び11月21日のミサイル発射事案の概要

ア 令和5年4月13日の事案

北朝鮮は、令和5年4月13日7時22分頃、平壌付近から1発の弾道ミサイルを東方向に発射した。

弾道ミサイルが我が国の領土・領海に落下する可能性があると判明したため、同日7時55分、直ちに避難することの呼び掛けに関する情報を対象地域の北海道に対してJアラートで伝達した。

8時16分、内閣官房から地方公共団体等に対して、Em-Net(エムネット)により避難の呼び掛けの解除に関する情報(北海道及びその周辺へのミサイル落下の可能性がなくなったことを確認)の配信が行われた。

その後、当該弾道ミサイルは、我が国の領域内へは落下していないことが確認され、また、排他的経済水域(EEZ)への飛来も確認されていない。

なお、避難の呼び掛けの解除については、Jアラートで伝達されていなかったが、本事案を受けた内閣官房における検討の結果、令和5年4月24日からJアラートで伝達する情報に避難の呼び掛けを解除する旨のメッセージが追加された。

イ 令和5年5月31日の事案

令和5年4月19日、北朝鮮は軍事偵察衛星1号機が完成したこと、及び同衛星を計画された期間内に発射できるように、最終準備を早期に終え、今後、連続的に数個の偵察衛星を多角配置して偵察情報収集能力を堅固に構築させようとする金正恩国務委員長の指示が発出されたことを発表した。

これらを踏まえ、防衛省において、4月22日に弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する自衛隊一般命令が発出され、5月29日に弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令が発出された。

こうした中、北朝鮮は、令和5年5月31日6時28分頃、東倉里(トンチャンリ)付近から1発の衛星打ち上げを目的とした弾道ミサイル技術を使用した発射を南方向に向けて行った。

弾道ミサイル技術を使用して発射された物体が我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領土・領海の上空を通過する可能性があると判明したため、同日6時30分、弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛けに関する情報を対象地域の沖縄県に対してJアラートで伝達した。

その後、当該物体が我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領土・領海の上空を通過する可能性がなくなったため、7時4分、避難の呼び掛けを解除する旨の情報を対象地域に対してJアラートで伝達した。

この発射は、北朝鮮が通報した期間内で、通報した方向に発射したものであるが、当該物体は黄海上空で消失し、宇宙空間に何らかの物体の投入はされていないものと推定されている。

ウ 令和5年8月24日の事案

北朝鮮は、令和5年8月24日3時51分頃、北朝鮮北西部沿岸地域の東倉里地区から弾道ミサイル技術を使用した発射を強行した。発射された1発は複数に分離し、1つは3時58分頃、朝鮮半島の西約300kmの黄海上の予告落下区域外に落下、もう1つは、3時59分頃、朝鮮半島の南西約350kmの東シナ海上の予告落下区域外に落下、もう1つは、4時00分頃、沖縄本島と宮古島との間の上空を通過し、4時5分頃、フィリピンの東約600kmの太平洋上、我が国EEZ外である予告落下区域外に落下したものと推定されている。

発射された物体が我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領土・領海の上空を通過する可能性があると判明したため、同日3時54分、弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛けに関する情報を対象地域の沖縄県に対してJアラートで伝達した。

当該物体が沖縄本島と宮古島との間の上空を通過したと推定されたため、4時7分、弾道ミサイル通過情報・避難の呼び掛けを解除する旨の情報を対象地域に対してJアラートで伝達した。

北朝鮮は、今回の発射により衛星の打ち上げを試みたが、地球周回軌道への衛星の投入は確認されておらず、衛星打ち上げに失敗したとみている。

エ 令和5年11月21日の事案

北朝鮮は、令和5年11月21日22時43分頃、北朝鮮北西部沿岸地域の東倉里地区から衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射を強行した。発射された1発は複数に分離し、1つは22時50分頃、朝鮮半島の西約350kmの東シナ海上の予告落下区域外に落下、もう1つは、22時55分頃、沖縄本島と宮古島との間の上空を通過し、22時57分頃、沖ノ鳥島の南西約1,200kmの太平洋上、我が国EEZ外である予告落下区域内に落下したものと推定されている(令和5年11月22日現在)。

発射された物体が我が国の領土・領海に落下する又は我が国の領土・領海の上空を通過する可能性があると判明したため、同日22時46分、弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛けに関する情報を対象地域の沖縄県*4に対してJアラートで伝達した。

当該物体が沖縄本島と宮古島との間の上空を通過したと推定されたため、23時15分、弾道ミサイル通過情報・避難の呼び掛けを解除する旨の情報を対象地域に対してJアラートで伝達した。

この発射について、分析が進められた結果、北朝鮮が発射した何らかの物体が地球を周回していることが確認された。当該物体の詳細については、引き続き慎重な分析が必要とされている(令和5年11月24日現在)。

*4 対象地域の沖縄県:弾道ミサイル発射情報の送信の迅速化を図るため、令和5年9月1日から、防衛省から伝達されるミサイル関連情報から導き出される予測飛翔範囲の下にある都道府県だけではなく、その隣接都道府県にもあらかじめ送信を行う運用が開始されたが、本事案は北朝鮮による事前の通報を踏まえ、沖縄県のみにJアラートが送信された。

(3)国民保護情報の住民への伝達

令和5年4月13日、5月31日、8月24日及び11月21日の事案のいずれにおいても、対象地域の全市町村にJアラートによる情報伝達を行い、緊急速報メールを含むいずれかの情報伝達手段により住民への伝達が行われた。

ただし、一部の市町村において、市町村の整備した情報伝達手段による住民への伝達に支障があった事案については、早急な復旧を行うよう消防庁から働き掛けている。

(4)消防庁の対応

ア 発射通報を受けた場合における関係機関との連携

(ア)地方公共団体における体制の確保

令和5年5月31日、8月24日及び11月21日の事案の際には、北朝鮮から国際機関や我が国等に対し、衛星を打ち上げることについての通報がなされている。これらを受け、消防庁は内閣官房と連携の上、地方公共団体及び消防機関における住民に対する情報伝達体制の確保やJアラートによる情報伝達の際の対応等に係る通知を発出するとともに、令和5年5月31日及び8月24日の事案においては、関係省庁との共催による地方公共団体向けの説明会の実施を通じて、地方公共団体の危機管理体制の確保に万全を期した。

(イ)情報伝達試験の実施

令和5年5月31日の事案においては、上記の説明会の実施のほか、国民保護に関する情報の伝達に万全を期すため、機器の点検等を目的とした情報伝達試験を4月26日に沖縄県内の全ての市町村を対象に実施した。

試験の結果、一部の市町村の情報伝達に支障があったため、消防庁から試験当日のうちに改善結果を報告するよう依頼するとともに、支障が改善されたことを確認している。

イ 弾道ミサイル発射事案への対応

令和5年4月13日、5月31日、8月24日及び11月21日の事案のいずれにおいても、消防庁は、Jアラートによる情報伝達とあわせて、消防庁長官を長とする消防庁緊急事態調整本部から全国の地方公共団体に対して情報提供を行うとともに、対象地域に対して適切な対応及び被害報告について要請を行っている。

なお、落下物情報や被害状況等を確認した結果、対象地域の全ての地方公共団体から、被害なしとの報告を受けている。

ウ 情報伝達の確実性向上に向けた取組

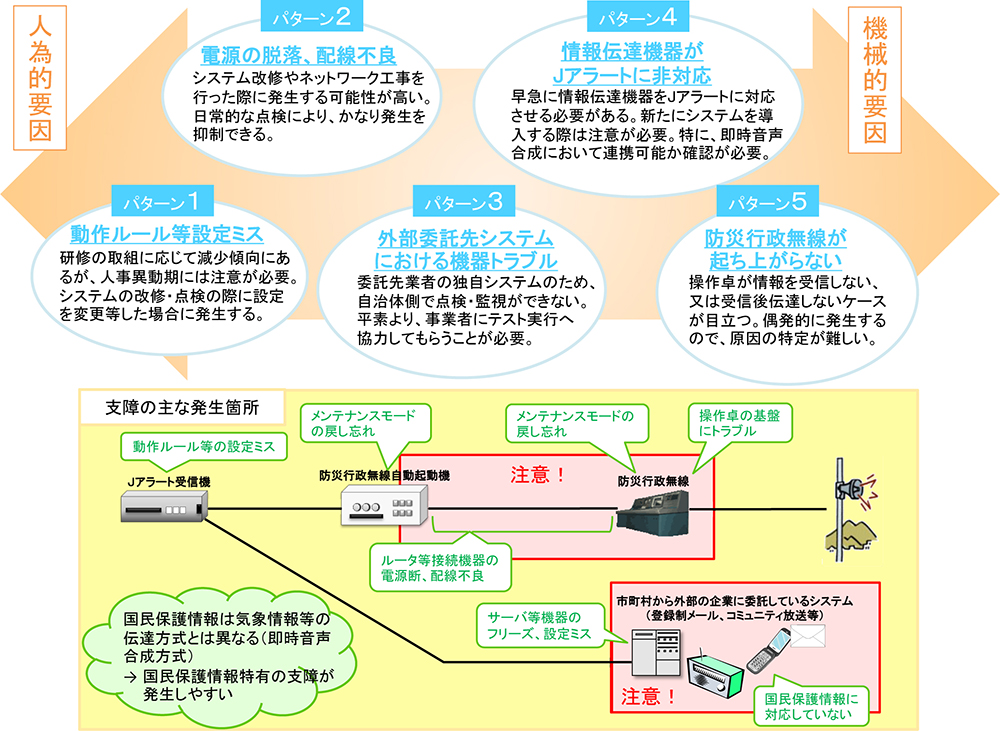

Jアラートによる情報伝達の支障が発生する原因としては、受信機の動作ルールの設定等のミスや防災行政無線等*5の故障など、人為的要因と機械的要因によるものが主となっており、全国的な共通性や類似性が見受けられる(特集6-3図)。

*5 防災行政無線等:市町村防災行政無線(同報系)のほか、「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」(令和5年3月消防庁)で「主たる災害情報伝達手段」として挙げている、MCA陸上移動通信システム、市町村デジタル移動通信システム、FM放送や280MHz帯電気通信業務用ページャーを活用した同報系システム、地上デジタル放送波を活用した情報伝達手段、携帯電話網やケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムの計9手段を活用して、屋外スピーカー又は屋内受信機等により、市町村が災害情報を放送するもの。

特集6-3図 主な支障パターンの分類及び主な支障発生箇所

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

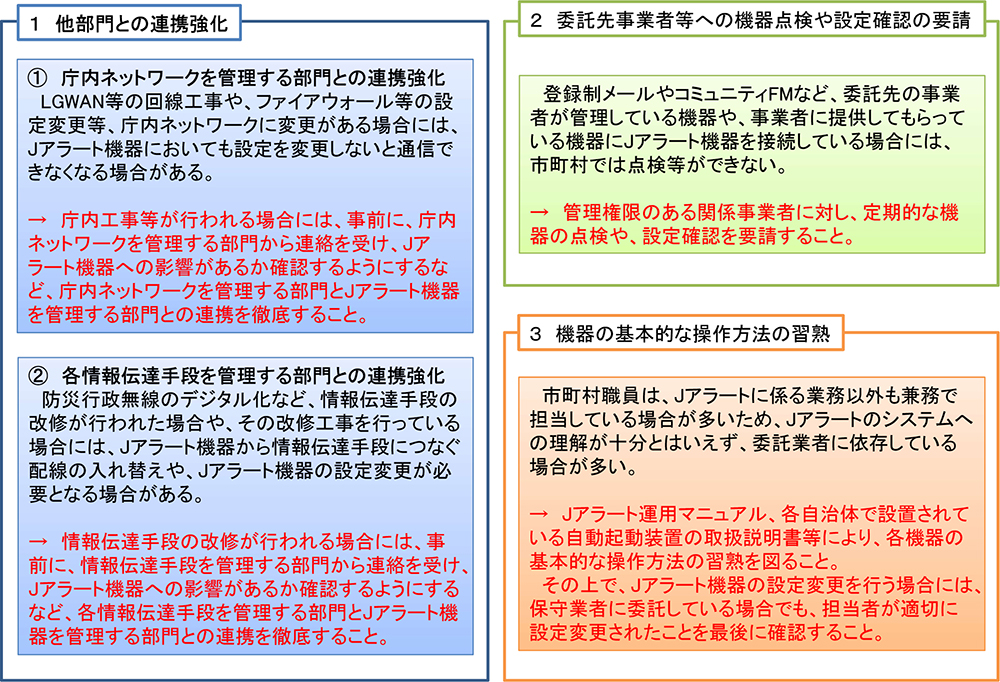

さらに、その背景や対応についても共通性がみられ、他部門との連携強化、委託先事業者への機器点検や設定確認の要請、機器の基本的な操作方法の習熟が求められる(特集6-4図)。

特集6-4図 最近発生している支障の背景とその対策

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

これらのことから、Jアラート関連機器点検チェックシート等に基づく機器の設定確認や再点検を徹底するとともに、Jアラートを運用する全ての地方公共団体を対象とした全国一斉情報伝達試験や、全てのJアラート情報受信機関を対象とした導通試験を実施している。

今後は、引き続き各種試験やJアラート関連機器点検チェックシート等に基づく点検で支障のあった団体に対し、その都度その原因を調査し早急に改善を図るための支援体制を強化するなど、国民に対する速やかな情報伝達を図っていく。

(5)おわりに

今後も、避難実施要領のパターンの作成促進や避難施設の指定促進、国民保護共同訓練の充実強化、国民保護情報の一層確実な情報伝達等に取り組み、国民保護体制の強化に努めていく。