2. 地震への備え

地震の揺れに対する備えとして、地震が発生したときに取るべき行動や、地方公共団体の取組について紹介する。

(1)地震発生時の適切な行動

地震が発生したとき、あわてずに適切な行動を取るためには、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが重要である。

消防庁では、「消防庁防災マニュアル~震災対策啓発資料~」をホームページで周知しており(参照URL:https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html)、地震が発生したときの場面別の心構えは次のとおりである。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ア 屋内にいるとき

(ア)自宅

・丈夫な机やテーブルなどの下にもぐり、机などの脚をしっかり握る。

・頭を座布団などで保護し、揺れが収まるのを待つ。

・戸を開けて、出入口を確保する。

・あわてて戸外に飛び出さない。

(イ)寝ているとき

・揺れで目覚めたら寝具にもぐりこむ。

・枕元に厚手の靴下やスリッパ、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備しておく。

(ウ)エレベーター

・全ての階のボタンを押し、最初に停止した階で降りる。

・同様に閉じ込められている人も大勢いると予想されるため、すぐに救助されるとは限らない。

・エレベーターに閉じ込められても、焦らず冷静になって「非常用呼出しボタン」等で連絡を取る努力をする。

(エ)地下街

・バッグなどで頭を保護し、揺れが収まるのを待つ。

・停電になっても、非常照明がつくまでむやみに動かない。

・地下街では60メートルごとに非常口が設置されているため、一つの非常口に殺到せずに落ち着いて地上に脱出する。

・脱出するときは、壁づたいに歩いて避難する。

イ 屋外にいるとき

(ア)住宅地

・路地にあるブロック塀や石塀は、強い揺れで倒れる危険があるため、揺れを感じたら塀から離れる。

・電柱や自動販売機も倒れてくることがあるため、そばから離れる。

(イ)オフィス街・繁華街

・窓ガラスや看板などが落下することがあるため、鞄などで頭を保護し、できるだけ建物から離れる。

(ウ)山・丘陵地

・地盤がゆるみ崩れやすくなっている可能性があるため、崖や急傾斜地など危険な場所には近づかない。

(2)防災拠点となる公共施設等の耐震化

地方公共団体の公共施設等は、多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の発生時には災害応急対策の実施拠点や避難場所・避難所になるなど、防災拠点として重要な役割を果たしている。阪神・淡路大震災や東日本大震災、平成28年熊本地震においては、地震等による公共施設等の被災により、地方公共団体の災害応急対応に支障が生じており、防災拠点となる公共施設等の耐震化を実施することが重要である。

消防庁では、平成13年度に「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討委員会」を開催し、地方公共団体が所有又は管理する公共施設等について、耐震診断及び改修実施状況等について調査を実施し、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書」として取りまとめた。平成17年度からは毎年度、その進捗状況を確認するため、調査を実施している。

ア 耐震率の推移

特集7-1図に示すとおり、調査を開始した平成14年4月時点における耐震率(全ての防災拠点となる公共施設等における耐震性が確保されている施設の割合)は48.9%と半数に満たなかったが、その後上昇を続け、平成23年3月の東日本大震災直後には75.7%となった。平成28年3月には耐震率が初めて90%を超え、令和4年10月時点では96.2%となっている。

特集7-1図 防災拠点となる公共施設等の耐震率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 施設区分別の耐震率

令和4年10月時点における耐震率を公共施設等の区分別に整理したものを特集7-2表に示す。

特集7-2表 施設区分別の耐震率

|

社会福祉施設 93.2% |

診療施設 95.1% |

|

文教施設(校舎、体育館) 99.6% |

警察本部・警察署等 86.8% |

|

庁舎 92.0% |

消防本部・消防署所 95.7% |

|

県民会館・公民館等 89.1% |

※ その他 91.6% (8区分以外の指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設) |

|

体育館 90.1% |

文教施設や消防本部・消防署所等の耐震率が高い一方で、県民会館・公民館等や警察本部・警察署等の耐震率は9割に届いておらず比較的低い傾向にある。

なお、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置される庁舎等(以下、本特集において「災害対策本部設置庁舎」という。)の耐震率については、都道府県では95.7%、市町村では89.7%であり、耐震性を有する施設を代替庁舎として指定しているものを含めると都道府県では100%、市町村では99.7%となっている。

ウ 小括

調査結果から、防災拠点となる公共施設等の耐震化は着実に進んでいる。

しかし、県民会館・公民館等をはじめ依然として耐震性が確保されていない施設もある。消防庁では、地方公共団体が実施する防災拠点となる公共施設等の耐震化にかかる費用に対しては、緊急防災・減災事業債の対象とすることにより、地方公共団体の耐震化の取組を支援している。

(3)地方公共団体における業務継続性の確保

地震等による大規模災害が発生した際、地方公共団体は、災害応急対策や災害からの復旧・復興対策の主体として重要な役割を担うことから、非常事態であっても優先すべき業務を的確に行えるよう、業務継続計画の策定等により、業務継続性を確保することが極めて重要である。

しかし、東日本大震災では、津波により庁舎や職員が被災した市町村も多く、一時的に行政機能が失われる深刻な事態に陥るなど、その業務の実施は困難を極めるものとなり、地方公共団体における業務継続計画の策定の必要性が改めて認識された。

こうしたことから、国においては平成27年5月に「市町村のための業務継続計画作成ガイド」を、平成28年2月に「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」(以下、本特集において「手引き」という。)をそれぞれ策定し、より実効性の高い業務継続計画の策定を促している。

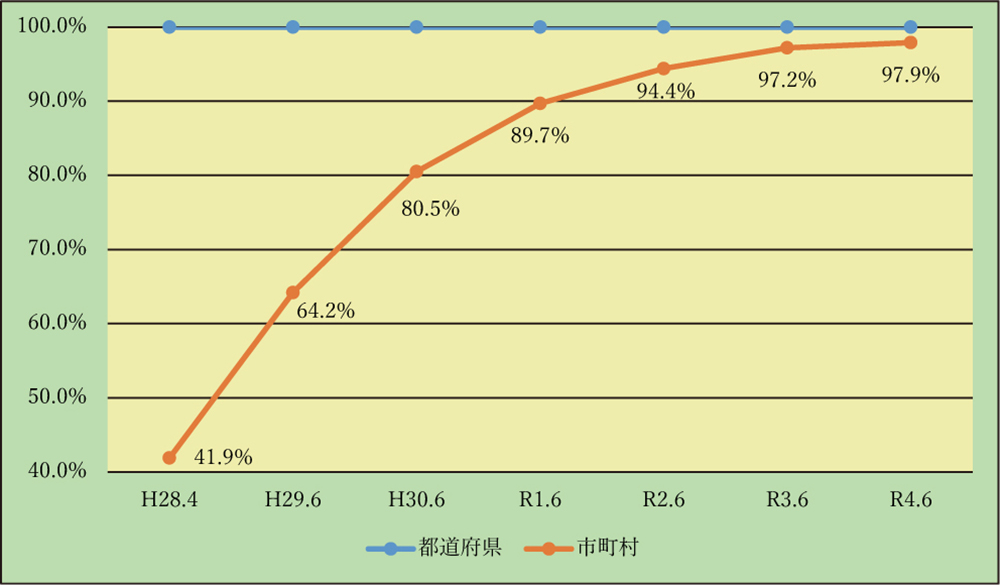

ア 業務継続計画の策定状況

消防庁では、地方公共団体における業務継続計画の策定状況について調査を実施している。特集7-2図に示すとおり、計画の策定率について、令和4年6月現在で都道府県においては全ての団体で策定が完了している。市町村においては策定率が97.9%となっており、平成28年4月から56.0ポイント上昇している。

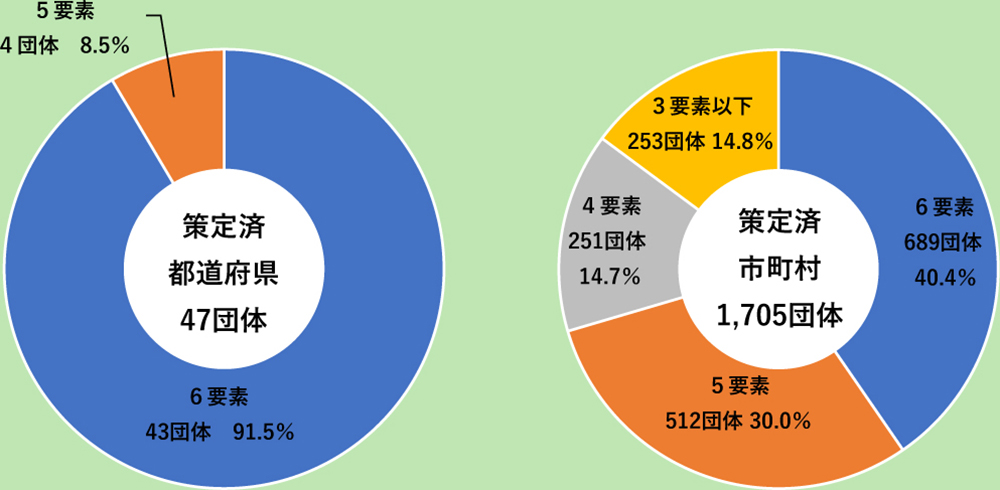

しかし、手引きにおいて、業務継続計画の中核となり、その策定に当たって必ず定めるべき特に重要な要素として示された6要素(特集7-3表)の策定状況は特集7-3図に示すとおりである。業務継続計画を策定済みの団体のうち6要素の全てを策定済みの団体は、都道府県が91.5%、市町村が40.4%となっており、特に市町村における割合は依然として低くなっている。

特集7-2図 地方公共団体における業務継続計画の策定率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集7-3表 業務継続計画の特に重要な6要素

|

(1) 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 |

(4) 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 |

|

(2) 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 |

(5) 重要な行政データのバックアップ |

|

(3) 電気、水、食料等の確保 |

(6) 非常時優先業務の整理 |

特集7-3図 業務継続計画策定済団体における特に重要な6要素の策定状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 災害対策本部設置庁舎の非常用電源の整備

また、非常用電源が大規模地震発生時であっても適切に機能するよう、非常用電源が設置されている建物の耐震化又は免震化や、非常用電源及び燃料タンク等の転倒防止措置などの地震の揺れへの対策も重要である。

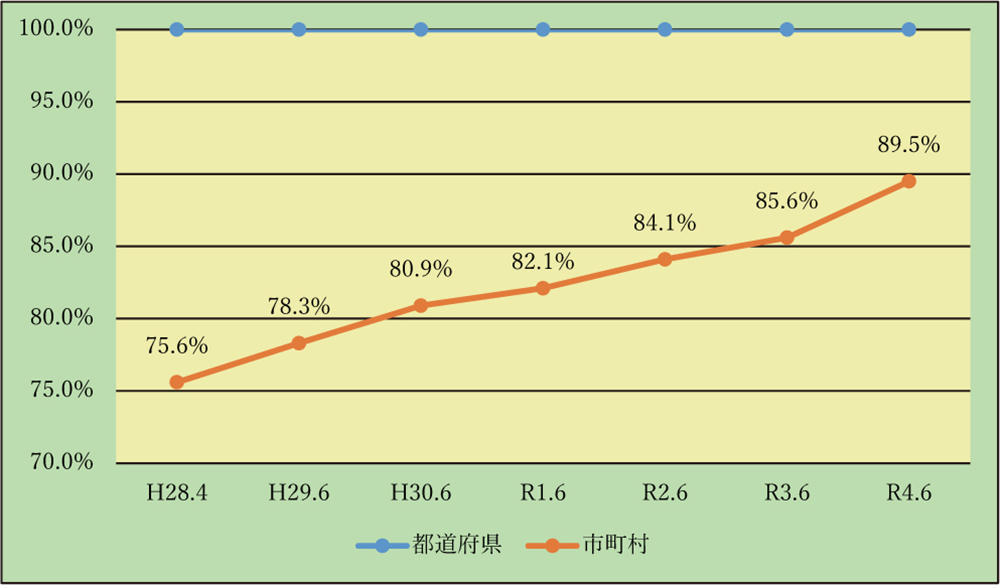

非常用電源設置済団体における地震の揺れへの対策の実施状況は特集7-4図に示すとおりであり、令和4年6月時点で、都道府県においては全ての団体で対策済みである。また、市町村においては対策実施率が89.5%となっており、平成28年4月から13.9ポイント上昇している。

特集7-4図 災害対策本部設置庁舎における非常用電源の地震対策の実施率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 消防本部等の非常用電源の整備

消防庁では、消防本部及び署所の庁舎が地震災害、風水害時等において災害応急対策の拠点としての機能を適切に発揮するため「消防力の整備指針」(平成12年消防庁告示第1号)第23条により、消防本部等への非常電源設備等の設置を定めている。

令和3年10月1日時点で、全体の97.5%で非常用電源が設置されており、未設置施設についても代替手段が確保されている。また、非常用電源が設置されている消防本部等のうち91.0%で地震対策(建物耐震化、設備の転倒防止措置等)が講じられている。

エ 小括

調査結果から、地震等による大規模災害の発生に備えた業務継続計画の策定率及び非常用電源の整備率はいずれも9割を超えている。しかし、特に重要な6要素全てを網羅した業務継続計画を策定済みの市町村の割合は40.4%と依然低い。また、災害対策本部設置庁舎の非常用電源の市町村における地震対策実施率は9割に達していない。

したがって、消防庁では引き続き、特に重要な6要素全てを網羅した業務継続計画の策定を支援するとともに、地方公共団体が実施する自治体庁舎等における非常用電源の整備・機能強化に係る費用に対し緊急防災・減災事業債の対象とすることにより支援している。

(4)おわりに

関東大震災の発生から100年が経過し、比較的最近でも東日本大震災や平成28年熊本地震、平成30年北海道胆振東部地震など大規模地震災害が発生している。

また、首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など、近い将来発生が懸念されている大規模地震に対して、被害想定の実施や基本計画の策定などにより、対策が進められている。

今回紹介した防災拠点となる公共施設等の耐震化や業務継続性の確保の取組などにより、地方公共団体の消防防災体制が一層強化され、現在対策が進められている各大規模地震の被害の軽減・最小化につながるよう取り組んでいく。