3. 地震火災への備え

(1)地震火災について

関東大震災では、かまどや七輪等からの出火、新潟地震では、ガス・石油機器関係の出火が多く見られた。使用している機器や燃料等の生活様式と安全対策の変化により、その出火原因も変化しており、近年の大規模地震においては、電気に起因する通電火災等が多く見られるようになっている。

通電火災とは、地震の揺れにより転倒した暖房機器等の燃焼機器が再通電後に周辺の可燃物(絨毯など)に接触すること、揺れにより損傷した電気機器・配線が再通電時にショートすること等により発生する火災のことを指す。

なお、地震のみならず、最近の風水害においても浸水で損傷した電気機器等から同様の要因により通電火災が発生しており注意が必要である。

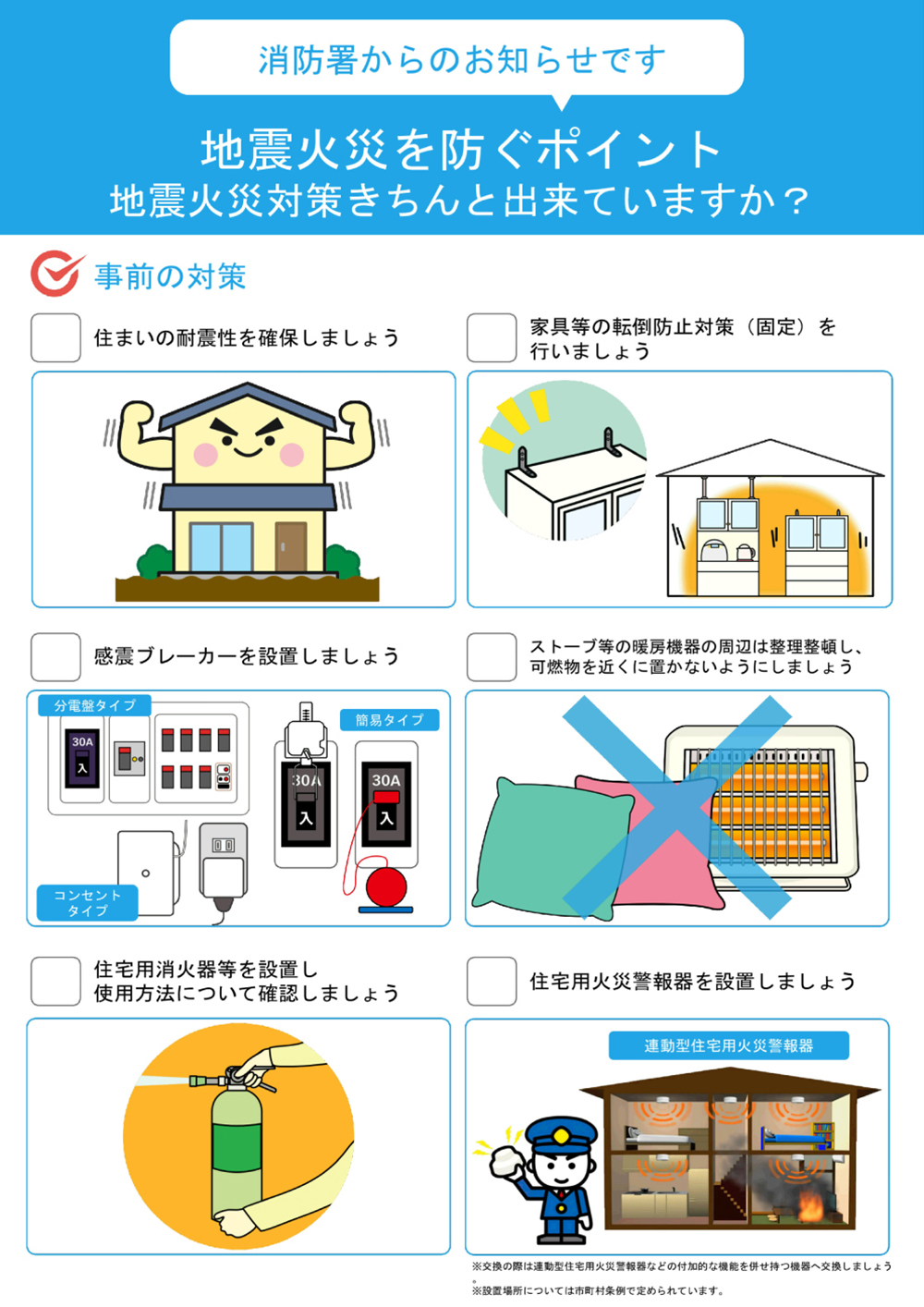

ここでは、地震火災対策として消防庁が注意喚起のために作成した「地震火災を防ぐ15のポイント」「地震火災~あなたの命を守るために出来る事~」(参照URL:https://www.fdma.go.jp/publication/movie/juutaku_bouka/post-2.html)などの資料を基に、地震火災の出火防止対策を中心に紹介する。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

地震火災対策をまとめたリーフレット

「地震火災を防ぐポイント」

(2)出火防止対策

地震火災を防ぐための主な出火防止対策について紹介する。

ア 住宅・家具の倒壊・転倒防止等

過去の震災では、住宅や家具(タンス・書棚等)の倒壊・転倒により多くの方が亡くなっており、住宅の耐震化・家具の転倒防止が重要であることは言うまでもない。

家具の転倒防止は、直接的な人的被害の軽減、避難経路の確保にも有効であるだけでなく、家具の転倒による燃焼機器・電気機器等の損傷を防ぐ効果も期待できる。

そのほか、日頃から身の回りを整理し、安全装置が付いた燃焼機器・電気機器等を使用することも有効である。このため、以下のことが重要である。

(ア)住まいの耐震性を確保する。

(イ)家具等の転倒防止対策(固定)を行う。

(ウ)日頃からストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない。

(エ)安全装置の付いた燃焼機器・電気機器等を使用する。

イ 防災機器等の使用

地震発生直後は、身の安全の確保が第一であり、現場の混乱などからブレーカーを落とす、プラグをコンセントから抜く等の対策をすることが困難である場合も想定されるため、感震ブレーカーなどの防災機器の使用が有効である。

なお、感震ブレーカーが地震の揺れを検知し、直ちに通電を遮断すると、夜間の地震の場合は避難の支障になることも考えられる。分電盤タイプの感震ブレーカー等では、感震後、通電を遮断するまでの猶予時間を設定できるため、停電していない場合は宅内の照明を地震直後も使用し、一定時間ののち通電を遮断することができ、特に夜間の避難に有効である。

(ア)住宅用分電盤の機能を充実させる(漏電ブレーカー、コード短絡保護機能等)。

(イ)感震ブレーカーを設置する。

(ウ)在宅用医療機器等を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備える。

(エ)夜間の避難に備え、停電時でも作動する足下灯や懐中電灯などの照明器具を用意し、寝室からの避難路を確認しておく。

ウ 停電時・避難時の対策

地震後、停電により燃焼機器・電気機器等への電力供給が停止することがあるが、停電から復旧した際、停電前に使用していた機器等に異常が生じても気が付きにくく、損傷した機器等により火災に至る場合がある。このため、以下のことが重要である。

(ア)停電中は燃焼機器・電気機器等のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

(イ)停電中に自宅から離れる(避難する)際は、ブレーカーを落とす。

エ 停電からの復旧(再通電)時の対策

燃焼機器・電気機器等を使用する場合は、地震により損傷がないか確認する必要がある。

また、地震の揺れにより転倒した暖房機器等の燃焼機器の付近に可燃物があり、その後、暖房機器に再通電された際に可燃物に着火する場合があるので注意が必要である。このため、以下のことが重要である。

(ア)燃焼機器・電気機器等が破損・損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなどの安全を確認してから機器を使用する。

(イ)燃焼機器・電気機器等の故障等により、再通電後、しばらくたってから火災になることもあるため、再通電後は余震に注意しつつ、家の中に留まり、煙の発生や異臭などの異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡する。

(3)火災の早期覚知、初期消火対策

万が一、地震火災が発生してしまった場合でも、火災の延焼、大規模化を防止するために、火災の早期覚知、初期消火が重要である。火災の発生に備え、以下のような対策が有効である。

ア 住宅用火災警報器

火災の早期覚知のためには、住宅用火災警報器の設置が有効である。住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器で、機器本体を天井や壁に設置するだけで機能を発揮する。

なお、消防庁では、地方公共団体が実施する住宅用火災警報器の設置に係る広報等に対し、地方交付税措置を講じている。

イ 住宅用消火器等

火災の初期消火のためには、住宅向けの消火器等を準備しておくことが有効である。住宅で使用しやすいように開発されたものとして住宅用消火器があり、一般の消火器に比べ軽量で、消火器内部の点検が不要(使用期限があるので、約5年ごとの定期的な交換は必要。)などの特徴がある。その他、比較的初期段階の火災に有効で、消火器の補助的な役割の消火用具として、更に軽量なエアゾール式簡易消火具といったものもある。

(4)対策の効果等

阪神・淡路大震災調査報告建築編(阪神・淡路大震災調査報告編集委員会)によると、阪神・淡路大震災における初期消火の実施率は全体の約半数、そのうち初期消火に成功したのは約4割である。初期消火の方法別に見ると、最も消火成功率の高かったのは消火器によるものであり、成功率は約5割である。このことから、初期消火の実施率が100%かつ初期消火が消火器で実施された場合、出火件数は半減し、その結果、被害を大幅に減少させることができる。

また、今回紹介した通電火災対策等の推進により、更に被害を軽減することができる。

内閣府の試算によると首都直下地震の焼失棟数は、電気火災対策で1/2、さらに初期消火成功率の向上により、1/20まで減少できるとされている。

消防庁では、毎年、春と秋の全国火災予防運動等を通じ、「地震火災を防ぐ15のポイント」等を活用し周知している。今後も引き続き、地震火災を含めた火災予防に取り組み、火災被害の軽減を図っていく方針である。