Topics1 消防職員の定年引上げ

■定年引上げの概要

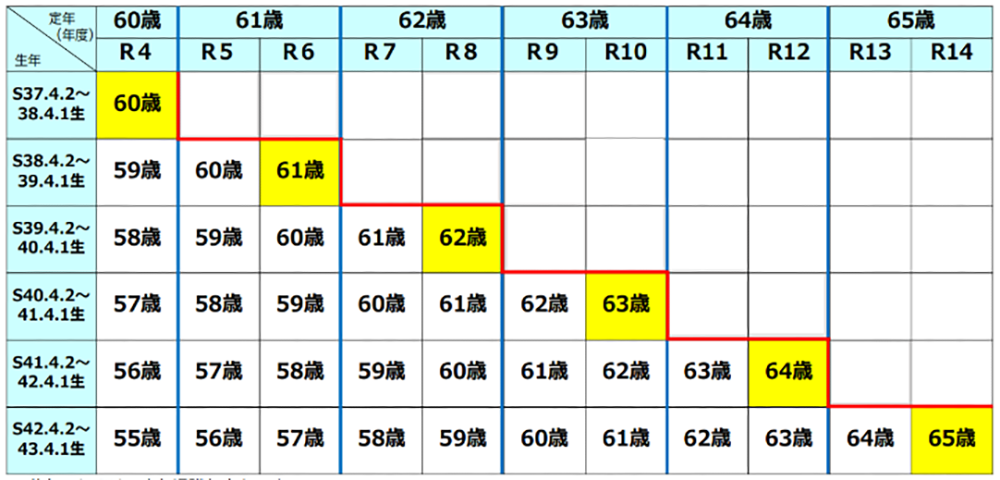

令和5年4月1日から、消防職員を含む地方公務員の定年が60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることとなった。

また、管理監督職の職員が60歳となった場合、その翌日から最初の4月1日までの期間に管理監督職以外の職に異動させる役職定年制等が導入された。

トピックス1-1図 定年の段階的引上げ(イメージ)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

※黄色着色部は、定年退職年度を示す。

■研究会の開催

消防は、加齢に伴う身体機能の低下や健康状態への不安が職務遂行に支障を来すおそれのある職種であり、高齢期職員が活躍し続けていくとともに組織全体の活力を維持・確保していくためには、定年引上げに伴う課題に対応していく必要がある。

そこで、消防庁では「定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会」(座長 原田 久 立教大学教授。以下、本トピックスにおいて「研究会」という。)を開催した。研究会では、定年引上げに伴う消防本部の課題として、特に影響が懸念される、高齢期職員の活躍及び定員管理に関する基本的な考え方や各消防本部における対応時のポイントについて検討され、令和4年11月25日に研究会報告書がとりまとめられた。

■研究会報告書の概要

【高齢期職員の活躍】

<基本的考え方>

消防力の維持・確保を図っていくためには、高齢期職員の職場での活躍を促し、ひいては、組織全体を活性化させていくことが必要である。

<対応及び留意点>

①現場業務での高齢期職員の活躍維持に向けた取組 高齢期職員が現場業務で活躍し続けられる体制を確保するため、消防職員の体力維持プログラムを策定し実施すること等を検討することが必要である。

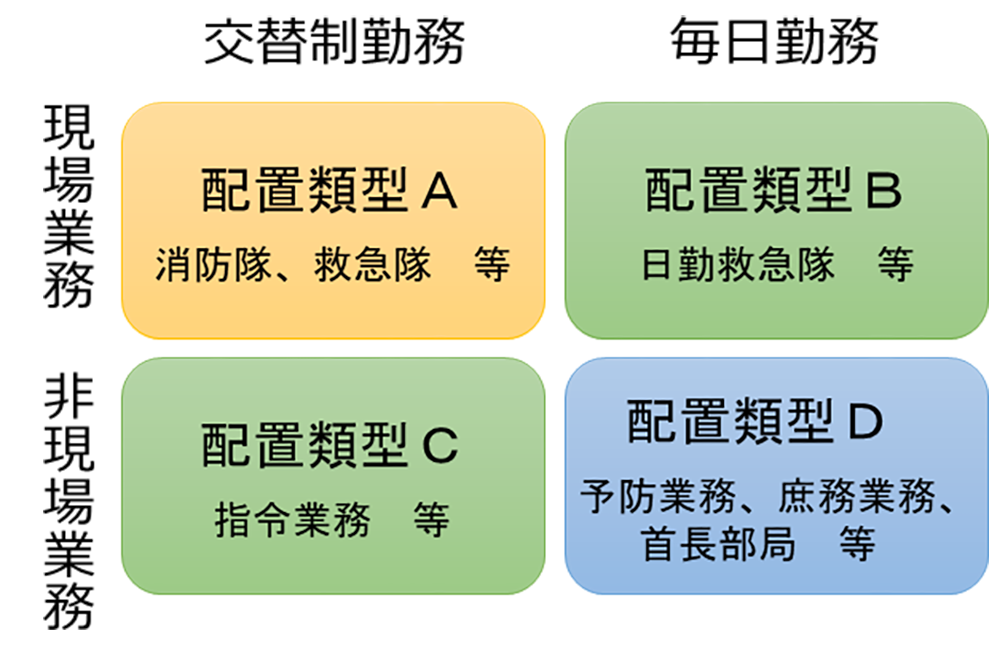

②高齢期職員の適材適所の配置 高齢期職員の配置に当たっては、配置類型の特性や各職員の特性や意向等を踏まえた配置をする必要がある。なお、その際は、高齢期になって初めて未経験業務に携わることがないように、若手・中堅の時期から中長期的なキャリアパスの形成を進めること等に留意することが必要である。

トピックス1-2図 配置類型の分類

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

③高齢期職員をはじめとする職員が働きやすい職場環境づくり 高齢期職員に期待される役割を本人が理解し、モチベーションを持続できるようにするとともに、組織全体として共通認識を持って職場環境の整備に取り組めるよう、職場内研修等を通じて、定年引上げの趣旨等を全職員が理解するように努めること等が考えられる。

【定年引上げを踏まえた適正な定員管理】

<基本的考え方>

定年引上げ期間後も含めて十分な消防力の維持・確保を図っていくためには、適切な定員管理を行うことが必要である。

<対応及び留意点>

①定年引上げ期間中における新規採用者数の平準化 専門的な知見の世代間継承等が困難になることを防ぎ、また、適切な人材を安定的に確保するため、定年退職が発生しない年度も含め、定年引上げ期間中の各年度で新規採用者数を平準化した採用計画を作成することが望ましい。

②消防力を維持するために必要な定員の見直し 人事配置上の工夫や高齢期職員の活躍促進等の取り得る方策を講じた上でもなお、災害活動に対応できる体制が確保できない場合、必要最小限の定員の見直しや消防力の向上に資する配置の新設を検討することも考えられる。

■研究会報告書を踏まえた対応

消防庁から、各消防本部において、研究会報告書に留意の上、必要な検討に取り組んでいただくよう依頼した。

消防庁においては、各消防本部が取り組んだ内容を積極的に情報収集するとともに、これらの取組の横展開を図る等、各消防本部において定年引上げに伴う検討・取組が円滑に進むように、引き続き必要な支援を行っていく。