Topics3 救急安心センター事業(♯7119)の推進

■救急安心センター事業(♯7119)の概要

救急安心センター事業(♯7119)(以下、本トピックスにおいて「♯7119」という。)は、地域の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病者にできるだけ早く救急車が到着できるようにすることに加え、住民が適時・適切なタイミングで医療機関を受診できるよう支援するため、消防と医療が連携し、救急医療相談と医療機関案内を短縮ダイヤル(♯7119)で行う電話相談事業である。

♯7119に寄せられた相談は、医師・看護師・相談員が対応し、病気やけがの症状を把握して、傷病者の緊急性や救急車要請の要否の助言、応急手当の方法、適切な診療科目及び医療機関案内等を行っている。

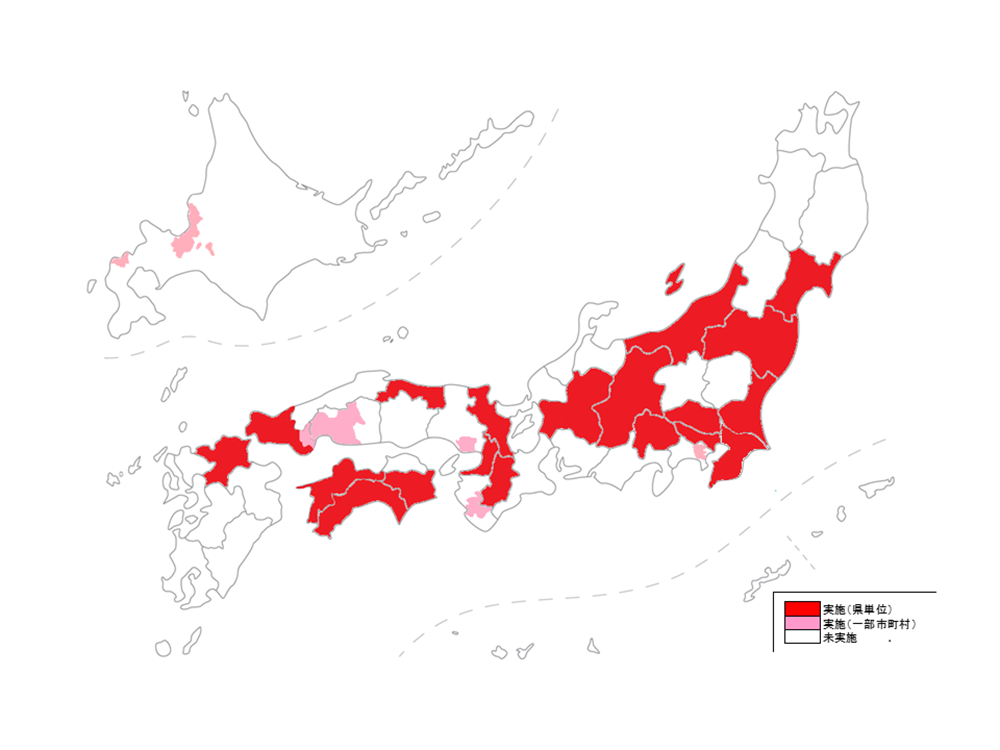

令和5年11月現在、全国24地域(北海道札幌市周辺、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県横浜市、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県神戸市周辺、奈良県、和歌山県田辺市周辺、鳥取県、広島県広島市周辺、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県)で事業が実施(人口カバー率58.4%)されている(トピックス3-1図)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

トピックス3-1図 救急安心センター事業(♯7119)の普及状況

■導入促進及び全国展開に向けた取組

消防庁では、都道府県が、管内消防本部の意向を踏まえつつ、衛生主管部局、医療関係者等との合意形成を図るなど、♯7119の導入に向け積極的に取り組むことを促している。

♯7119導入のノウハウなどの幅広いアドバイスや事業実施に向けた課題解決への助言を行うアドバイザーを、令和5年12月末までに、延べ25地域、48人派遣した。

また、有識者による検討部会において、事業導入に当たっての課題や解決方策等について議論を行い、♯7119に関する「事業導入・運営の手引き/マニュアル」及び「事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」を策定した。

■財政措置の在り方

令和2年度までは、市町村に対する普通交付税措置が講じられてきたが、令和3年度からは、特別交付税措置に変更した上で、♯7119に係る都道府県の役割の重要性に鑑み、都道府県を対象に追加して、市町村とともに財政措置を講じている。

■事業の効果

♯7119は、住民が、急な病気やけがをしたときに専門家が緊急性の有無などをアドバイスすることで、救急車の適時・適切な利用に寄与するものであり、救急医療機関の受診の適正化に繋がるものである。

また、休日深夜などの医療機関休診時に電話相談を行うことにより住民への安心・安全を提供できる。

高齢化に伴う救急医療ニーズ増加への対応、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による医療ひっ迫回避といった観点からも本事業の重要性は高まっている。

■令和5年度の取組

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した場合や熱中症患者が多数発生した場合、医療提供体制のひっ迫を招くおそれがあることを踏まえ、「今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた消防機関の救急に係る対応の準備について(依頼)」(令和5年7月26日付け事務連絡)を各都道府県へ発出した。本事務連絡では、救急医療のひっ迫を回避する観点から、♯7119などの受診相談体制の活用を図ることが有効であることを周知している。

近年、導入地域において♯7119への入電件数が増加していることは、地域住民のニーズの現れであり、本事業の重要性を示唆するものと考えられることから、消防庁では早期の全国展開の推進を目指し、引き続き未導入団体への働き掛けを行うとともに、積極的にアドバイザー制度の活用を促すなど導入に係る支援を行っている。くわえて、♯7119に対する住民の更なる認知・理解を図り、利用を促進するため、消防庁ホームページ内に住民に向けた♯7119紹介ページを掲載し、積極的な広報を行うことで幅広い層への認知を図っていく。