2.救急業務に係る取組

(1)増大する救急需要への対応

救急需要が増大する中、救急業務を安定的かつ持続的に提供することは、近年の大きな課題となっている。消防庁では、課題への対策について、救急自動車の適時・適切な利用の推進(「求める側」)、救急需要への適切な対応(「応じる側」)、そしてこれらを支える「基盤」に分けて整理し、検討を進めている。

「求める側」の対策としては、救急需要予測の精緻化、救急安心センター事業(以下、本特集において「♯7119」という。)の全国展開や利用促進、医療との連携についての検討を進めている。

「応じる側」の対策としては、緊急性の低い転院搬送等における病院救急車や患者等搬送事業者等の活用の検討、マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化(以下、本特集において「マイナ救急」という。)をはじめとする救急DXの推進などに取り組んでいる。

また、これらを支える「基盤」として、救急ひっ迫時の緊急度判定(トリアージ)の活用の検討や、緊急性の考え方を明確化する場合の論点整理などを行っている。

次項以降においては、代表的な施策であるマイナ救急や♯7119の取組状況について記載する。

(2)マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化(マイナ救急)の全国展開の推進

ア マイナ救急の概要

マイナ救急とは、救急隊員が傷病者の健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(以下、本特集において「マイナ保険証」という。)を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組のことである(特集4-2図)。オンライン資格確認等システムを通じて救急隊が救急搬送する傷病者の過去の受診歴や薬剤情報などの医療情報等を閲覧する。

令和3年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用することを可能とする「オンライン資格確認」の本格運用が開始され、令和5年4月から導入が原則義務化されるなど、全国の医療機関等において、オンライン資格確認等システムを活用して、レセプト情報に基づく患者の医療情報等を医師等が閲覧できる仕組みが構築された。

こうした状況を踏まえ、救急現場において、救急隊が傷病者のマイナ保険証を活用し、オンライン資格確認等システムから傷病者の医療情報等を取得し、救急業務の円滑化を図るための事業の検討を令和4年度から開始している。

特集4-2図 マイナ救急事業イメージ図

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 事業の効果

現状の救急活動における傷病者の情報聴取は、主に口頭にて行われているが、医療機関選定に必要な既往歴や受診した医療機関名などの情報を、症状に苦しむ傷病者本人から聴取せざるを得ないことも多い。また、傷病者本人が既往歴や受診した医療機関名等を失念していることや、家族等の関係者が傷病者の情報を把握していないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等を正確かつ早期に把握するに当たり、課題となっている。

マイナ救急では、救急現場において救急隊がタブレット端末に付属した汎用カードリーダーでマイナ保険証を読み取り、オンライン資格確認等システムを通じて救急隊が傷病者の過去の受診歴や薬剤情報などの医療情報等を閲覧することが可能となる。

これにより、傷病者は救急隊に情報を正確に伝えることができる、救急隊は病院選定や搬送中の応急処置を適切に行うことができる、医療機関は治療の事前準備ができる、といったメリットが期待され、傷病者、救急隊及び医療機関それぞれにとって有用性が高いと考えられる。

令和6年度の実証事業に参加した消防本部の救急隊員向けに実施したアンケートでは、「高齢者夫婦のみで、情報収集が困難だったが、マイナ保険証で情報が取得できた。」、「傷病者が認知症を患っており、病歴や服薬情報収集に役に立った。」、「外出先での事故で、お薬手帳を所持していなかったため、薬剤情報が分かったことは有益だった。」といった声があり、その有用性が示された。

ウ これまでの取組

令和4年度は、6消防本部30隊による実証実験を行った。実証実験の結果、特に高齢者、聴覚等の障がいがある人など情報提供に困難を伴う傷病者への対応において、傷病者の負担軽減、正確な情報の取得、傷病者の病態把握などの観点から、一定の効果を確認することができた。

令和5年度は、マイナ救急のシステム構築に係る課題等の解決に向けた検討を行い、救急隊が救急現場で効果的に活用することができるよう、「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し、システムの具体的な要件や運用方針等について整理した。

エ 令和6年度の取組

令和6年度は、令和4年度に行われた実証実験の結果を踏まえ、閲覧者を救急救命士のみでなく救急隊員に拡大する、傷病者からの同意取得を書面ではなく口頭で実施する(意識不明等、同意取得困難時は同意不要)、マイナンバーカードの読み取りは汎用カードリーダーによることとし本人確認は救急隊の目視確認に統一する、といった改善を図った上で、67消防本部660隊の参画を得て実証事業を行っており、今後の全国展開に向けて、運用面での課題整理や有効事例の収集等を行っている(特集4-3図)。

また、並行して救急隊専用のシステム構築にも取り組んでいる。現行のオンライン資格確認等システムは、主に医療機関の待合室や診察室等で用いられているため、救急現場においてタブレット端末を用いて操作することを想定した画面設計にはなっていない。そのため、救急隊員が救急現場において簡易かつ迅速に操作できるよう、ボタンを大きくする、画面遷移数を削減するなど、救急隊が使いやすいシステム構築に向けて、オンライン資格確認等システムの改修を進めている。

さらに、「令和6年度救急業務のあり方に関する検討会」及びその下に設置されるワーキンググループにおいて、有識者や消防本部の意見を伺いながら、システムの運用方針等に係る具体的な内容について検討を進め、消防本部での運用開始に向けてシステムの導入手順書や運用要領等について整理している。

オ 今後の取組方針

「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)等に基づき、令和6年度実証事業の結果を踏まえ、令和7年度に全国展開を推進することとしている。

特集4-3図 マイナ救急のイメージ(マイナ救急実証事業参加消防本部によるデモンストレ-ション)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(3)救急安心センター事業(♯7119)の推進

ア 救急安心センター事業(♯7119)の概要

♯7119は、住民が急な病気やケガをしたときに、「救急車を呼んだほうがいいのか」、「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」など判断に迷った際の相談窓口として、医師・看護師・相談員から電話でアドバイスを受けることができる仕組みで、住民に安心・安全を提供するとともに、年々救急需要が増大する中において、救急自動車や医療機関など地域の限られた資源を有効に活用することを目的とした事業である。

実際に住民から受けた相談内容をもとに、緊急性が低いと判断した場合は、応急手当の方法についての助言や適切な受診医療機関の案内を行うほか、緊急性が高いと判断した場合は、119番通報への転送やかけ直しを要請する等、相談者の状況に応じた対応を行っている。

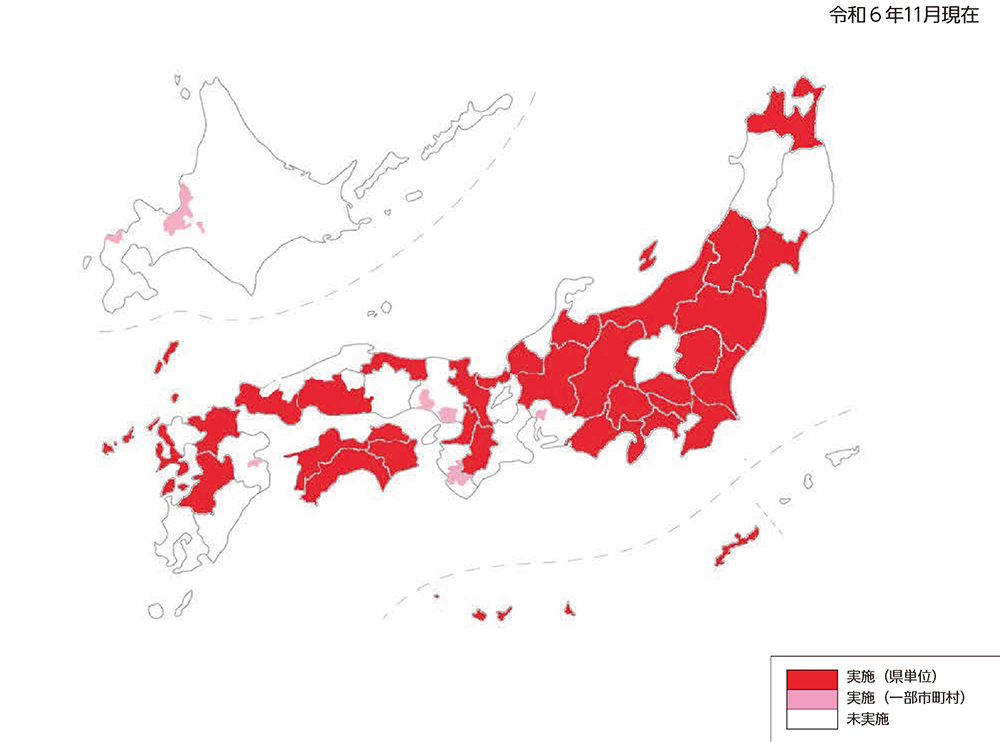

令和6年11月現在、以下の36地域で実施されている(特集4-4図)。

特集4-4図 救急安心センター事業(♯7119)の普及状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

○ 都府県内全域:31地域

青森県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都*1、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、広島県*2、山口県*3、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、沖縄県*4

○ 道県内一部:5地域

札幌市周辺*5、名古屋市、神戸市周辺*6、田辺市周辺*7、大分市

イ 事業の効果

♯7119は、①救急自動車の適時・適切な利用(軽症者の割合の減少、不急の救急出動の抑制、潜在的な重症者の発見)、②救急医療機関受診の適正化(医療機関における時間外受診の減少)、③住民への安心・安全の提供(実施地域のアンケートでは約9割から肯定的評価)、④新興感染症や大規模災害の発生による救急需要急増時の受け皿の役割などについて効果があると考えられる。

ウ 導入促進及び全国展開に向けた取組

消防庁では、未実施地域における♯7119の導入促進及び全国展開に向け、以下の取組を行っている。

♯7119を推進するための具体的な方策に関する助言、研修支援等を行う「♯7119普及促進アドバイザー」を、令和6年11月末までに、延べ31地域に対して、58人派遣した。

また、有識者による検討部会での議論を踏まえ、外部委託方式も含めた円滑な事業導入や事業実施団体における効果的な事業の運営、底上げ等に向けた参考となるよう、「事業導入・運営の手引き/マニュアル」及び「事業を外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書(例)」を策定した。

さらに、♯7119の実施に要する経費については、令和3年度から財政措置の見直しを行い、都道府県又は市町村の財政負担に対して特別交付税措置(措置率0.5)を講じることとした。

こうした取組を改めて周知する累次の通知を通じて、特に、管内に♯7119の未実施地域を有する道県においては、管内全域での♯7119の早期実現に向け、各消防本部をはじめとする関係者と連携した検討に速やかに着手するよう依頼している。

エ 令和6年度の取組

「令和6年度救急業務のあり方に関する検討会」において、♯7119の普及促進、認知度向上に向けた広報策、事業効果の検証等について検討することとしている。

オ 今後の取組方針

高齢化の進展、熱中症患者の増加、新興感染症の流行等により、今後も救急需要の増大及び多様化が懸念される中、不急の救急出動の抑制や、救急医療機関の受診の適正化につながるなど♯7119の重要性はますます高まっている。管内に♯7119の未実施地域を有する道県に対しては、アンケート調査を通じて、救急需要の現状や♯7119の導入に向けた課題等について具体的に把握した上で、導入に向けて積極的に働きかけることとしている。

*1 島しょ部を除く

*2 【広島県】庄原市・大崎上島町を除く県内市町以下を広島県がカバー【岡山県】井原市・笠岡市【山口県】岩国市・和木町

*3 萩市・阿武町を除く

*4 伊江村・与那国町・北大東村・南大東村を除く

*5 札幌市・石狩市・北広島市・栗山町・島牧村・新篠津村・当別町・南幌町

*6 神戸市・姫路市・芦屋市

*7 田辺市・上富田町